兵庫県

-

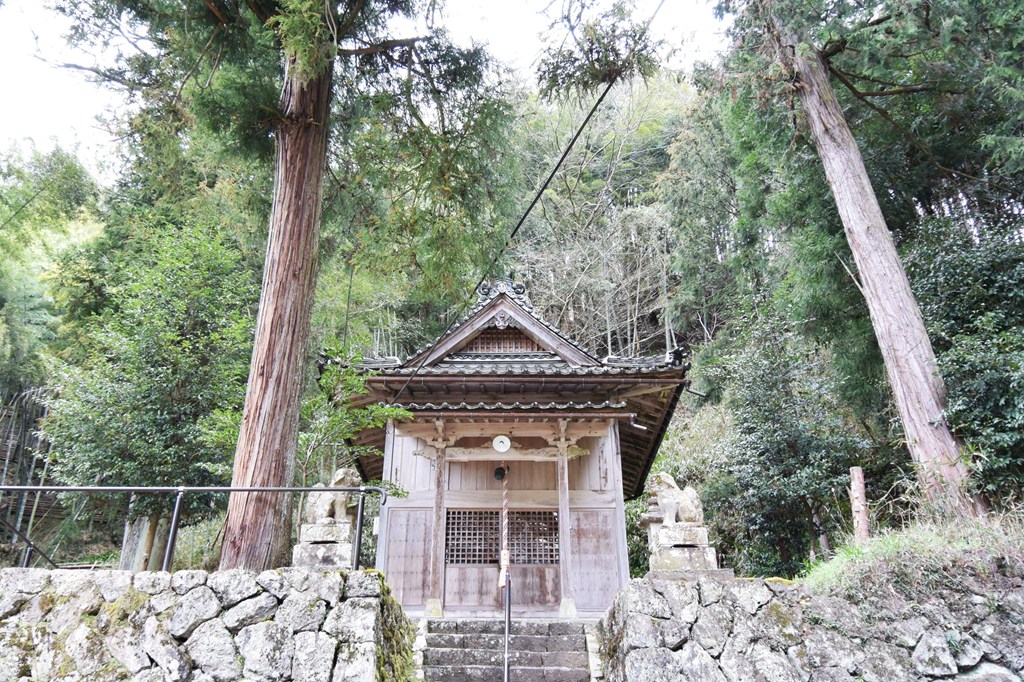

荒神神社(豊岡市日高町国分寺)〈『延喜式』賣布神社〉

荒神神社(こうじんじんじゃ)は 明治維新の際 国分寺境内から遷った神社です 延喜式内社 但馬國 氣多郡 賣布神社(ひめふの かみのやしろ)は 往古は禰布ヶ森に鎭座 洪水で社殿が流出 中世に天神山中腹〈この地〉に遷宮 文久二年(1862)賣布神社跡地に遷座後 令和元年(2019)中世の鎮座地〈荒神神社に合祀〉遷座しました

-

高売布神社(三田市酒井字宮ノ脇)〈『延喜式』高賣布神社〉

高賣布神社(たかめふじんじゃ)は 推古天皇の頃の創立と伝えますが明らかでない 神社の後方に独立丘は 古の齋場の跡とされ 土俗は酒井の斎さま(さかいのいつきさま)と称し 勧請の昔は齋女が神の意を伝えた古代の様子を今に伝えている 延喜式内社 攝津國 河邊郡 髙賣布神社(たかひめふの かみのやしろ)です

-

賣布神社跡(豊岡市日高町国分寺字山ノ脇)〈『延喜式』賣布神社〉

賣布神社跡(めふじんじゃ あと)は 延喜式内社 但馬國 氣多郡 賣布神社(ひめふの かみのやしろ)の跡地です 往古は禰布ヶ森に鎭座し 洪水で社殿が流され 中世に天神山中腹に遷宮 萬延元年(1860)本殿再建 文久二年(1862)この地に遷座 令和元年(2019)中世の鎮座地〈現 荒神神社に合祀遷座〉へと戻りました

-

礒崎神社(加西市下道山町)〈『延喜式』崇健神社〉

礒崎神社(いそざきじんじゃ)は 養老3年(719)僧 行基が神勅を蒙つて 上道山の岩崎山麓〈現 岩崎神社の社地〉に創祀 寶龜六年(775)上道山から現今の地に遷座『延喜式〔927年〕』には播磨國 賀茂郡 崇健神社(たかたけの かみのやしろ)と称したが 後に宇佐八幡を勧請し 礒崎八幡と改稱したのではなかと推測されています

-

日吉神社(加西市池上町)〈『延喜式』崇健神社〉

日吉神社(ひよしじんじゃ)は 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 崇健神社(たかたけの かみのやしろ)の論社です 最初 鎌倉山を御神体山とし「鎌倉の神」〈奥宮〉 を現在の里に勧請したと云う その後 比叡山坂本山王権現を勧請したと云う〈『播磨鑑』には淳和天皇の天長年間(824~834年) 或は それ以前の神亀二年(725)〉

-

高峯神社(加西市畑町)〈『延喜式』崇健神社〉・河上神社(加西市畑町)

高峯神社(たかみねじんじゃ)は 勧請の年月等不明ですが 口碑伝える所によれば 昔は 神路山〈深山〉の頂上に祀られていた 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 崇健神社(たかたけの かみのやしろ)であると云う 又 深山の麓に鎮座する河上神社(かわかみじんじゃ)は 大岩を神体として 境内には不思議な岩「鏡岩」があります

-

山氏神社(加東市社)〈延喜式内社 崇健神社〉

山氏神社(やまうじじんじゃ)は 第11代 垂仁天皇の御代に山祇尊を奉斎御鎭座された 第14代 仲哀天皇の御代に日本武尊を奉斎 承元元年(1207)地方開発の祖 源頼道を霊神とし合祀した由緒があり 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 崇健神社(たかたけの かみのやしろ)の論社で〈旧称〉崇健宮(たかたけのみや)とも呼ばれました

-

佐保神社(加東市社)〈延喜式内社 坂合神社〉

佐保神社(さほじんじゃ)は 第11代垂仁天皇23年と伝えられ 加西の鎌倉峰に鎮座されていました 養老6年(722)に現在地に遷座し 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 坂合神社(さかあひの かみのやしろ)と称したが いつの頃からか「佐保神社」と称されるようになったと云う 鎮座地の「社(ヤシロ)」はは当社に因みます

-

佐保神社(加東市東実)〈『延喜式』坂合神社〉

佐保神社(さほじんじゃ)は 縣社 佐保神社(社町)の御分霊を祀る社とされます しかし 養老六年(722)創建以來の社地であり 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 坂合神社(さかあひの かみのやしろ)の旧地で 元々は東実の佐保神社が本社であったとする説があり 江戸時代に両神社の氏子同志が 本社と分社の立場を争ったとのこと

-

住吉神社〈住吉酒見社〉・磯部神社(北条町北条)〈『延喜式』坂合神社・石部神社〉

住吉神社(すみよしじんじゃ)は 播磨国三之宮「酒見大明神」で 養老元年(717)山酒人が祖神と住吉四社を勧請と伝わる古来著名の神社で 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 坂合神社(さかあひの かみのやしろ)の論社です 又 境外社 磯部神社(いそべじんじゃ)は 同じく式内社 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社でもあります

-

石部神社(加西市上野町)〈『延喜式』石部神社〉

石部神社(いそべじんじゃ)は 伝説には この地で薨じられた皇女の遺言により養老三年(719)安藝の宮嶋から勧請と云う 又 皇女の墓とされる皇塚古墳は 古墳時代後期(6世紀前半)の円墳で被葬者はこの地域一帯を統治した人物などの可能性が考えられます 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社です

-

石部神社(豊岡市出石町下谷)〈『延喜式』石部神社〉

石部神社(いそべじんじゃ)は 927年に編纂された『延喜式神名帳』に所載の式内社 但馬國 出石郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)とされます 創建年代は古く詳らかではありませんが 少なくとも1100年以上前の創建となります 社頭には樹齢1000年と云う御神木の大ケヤキがそびえています

-

石部神社(朝来市和田山町宮)〈『延喜式』刀我石部神社〉

石部神社(いしべじんじゃ)は 創建について「口碑には 垂仁天皇の朝 敕を奉して祭祀する所と云ふ」と社伝にあります 又 神社の北を流れている東河川の「東河」と「刀我」は同じとされます 延喜式内社 但馬國 朝来郡 刀我石部神社(とかのいそへの かみのやしろ)の論社です

-

石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)〈『延喜式』朝來石部神社〉

石部神社(いしべじんじゃ)は 正しくは磯部神社で別名「鞠の宮」または「山王社」とも云う 滝田村の北 石部山の南麓に鎮座する延喜式内社 但馬國 朝来郡 朝來石部神社(あさこのいそへの かみのやしろ)の論社と伝えています 石部山の北麓には 同じく式内社の刀我石部神社(とかのいそへの かみのやしろ)が鎮座しています

-

熊野神社(朝来市山東町塩田)〈『延喜式』朝來石部神社〉

熊野神社(くまのじんじゃ)は 創建年代は不祥 幕末~明治時代の神職 宮本池臣(みやもと いけおみ)の説によれば゛瀧田村に山王社と稱するあり 礒部庄に塩田明神と稱するあり 礒部の方よき社地なり何れか式社なりとも分きかたし゛ 延喜式内社 但馬國 朝来郡 朝來石部神社(あさこのいそへの かみのやしろ)の論社と伝えています

-

大歳神社(美方郡新温泉町居組字宮ノ前)〈『延喜式』大歳神社〉

大歳神社(おおとしじんじゃ)は 貞観3年(861)の創立と伝える 延喜式内社 但馬國 二方郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)とされます 所藏の棟札によれば 足利時代の永享2年(1430)11月 足利義教の時に社殿の再建とあり 中世この地は 延喜式の大歳神社がここに鎭座するを以て 大歳莊と呼ばれたと云う

-

綱敷天満神社(神戸市東灘区御影)〈『延喜式』河内國魂神社(寛大延・鍬靫)〉

綱敷天満神社(つなしきてんまんじんじゃ)は 菅原家の祖神・天穂日命をお祀りするお社です 又 背後の丘陵地帯を御影山〈凡河内氏(凡河内国造)の祖神 天津彦根命 その御子 天御影命を祀る〉と云い この理由から 延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくにたまの かみのやしろ)の論社とする説があります

-

河内國魂神社〈五毛天神〉(神戸市灘区国玉通)〈『延喜式』河内國魂神社〉

河内國魂神社(かわちくにたまじんじゃ)は 延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくにたまの かみのやしろ)の論社です 一説には摂津国造である九河内忌寸の祖 天御影命を祀っていたのであろうと云われますが 詳しくはわかりません 通称 五毛天神と呼ばれています

-

小野神社(豊岡市出石町口小野)〈『延喜式』小野神社〉

小野神社(おのじんじゃ)は 創建不祥ですが 延喜式内社 但馬國 出石郡 小野神社(をの かみのやしろ)であると云われます 祭神は天押帶日子命で『古事記』には 小野臣の祖と記されます 口碑に゛神社の裏に流れる川では昔 魚(鮭)が多く捕れたらしいが もしも当社の氏子がこの魚を捕って食すと 罰が当たり腹痛を起こす゛と云われた

-

山戸春日神社(姫路市勝原区山戸)〈『延喜式』阿波庭神社〉

山戸春日神社(やまと かすがじんじゃ)は 神功皇后が三韓征伐の帰路に 麛坂王・忍熊王の二王の謀反に遭い この地に上陸され兵を募り軍備を整えられたと云う 往古は海浜の一部落で前方白波を堪うるを以て社号「阿波庭神社」と称したあり 延喜式内社 播磨国 揖保郡 阿波庭神社(あはての かみのやしろ)の論社です