延喜式神名帳

-

彌五郎殿社(津島市神明〈津島神社 境内〉)〈『延喜式』國玉神社〉

彌五郎社(やごろうでんしゃ)は 津島神社(津島市神明)の地主の神であり 延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)と云われます 現在は 津島神社の南門をくぐって すぐ左手 拝殿の西側手前にありますが 旧鎮座地は 〈津島神社の境内〉居森社出逢ったと伝わります

-

国玉神社・八剱社合殿(名古屋市中川区富田町万場)〈『延喜式』國玉神社〉

國玉神社・八剱社合殿(くにたまじんじゃ はちけんしゃあいどの)は 延喜式内社 尾張國 海部郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)の論社です 佐屋街道(東海道の脇往還)沿い鎮座し 明治元年(1868)明治天皇が東幸の際 勅使より奉弊を享け 明治五年には郷社に列しています 現在は 國玉神社と八剱社が合殿となっています

-

国玉神社(泉南郡岬町深日)〈『延喜式』國玉神社〉

國玉神社(くにたまじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 延喜式内社 和泉國 日根郡 國玉神社(くにたまの かみのやしろ)とされます 『續日本紀』に第48代 称徳天皇が 紀伊國に行幸された天平神護元年(765年)使を遣はして行宮を 和泉國に設けられた地は 深日(ふけ)であり 國玉神社の辺りと伝えられています

-

生國魂神社(大阪市天王寺区生玉町)〈『延喜式』難破坐生國咲國魂神社〉

生國魂神社(いくくにたまじんじゃ)は 祭神 生島神・足島神は 日本国土の神霊とされ『延喜式』には宮中神として 生嶋巫祭神 2座(並大月次新嘗)として祀られた神です 新天皇の即位儀礼の゛八十島神祭゛の主神とされました かつては現在の大坂城の地に鎮座していましたが 豊臣秀吉公が大坂城の築城の頃 現在地に遷座と伝わります

-

綱敷天満神社(神戸市東灘区御影)〈『延喜式』河内國魂神社(寛大延・鍬靫)〉

綱敷天満神社(つなしきてんまんじんじゃ)は 菅原家の祖神・天穂日命をお祀りするお社です 又 背後の丘陵地帯を御影山〈凡河内氏(凡河内国造)の祖神 天津彦根命 その御子 天御影命を祀る〉と云い この理由から 延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくにたまの かみのやしろ)の論社とする説があります

-

河内國魂神社〈五毛天神〉(神戸市灘区国玉通)〈『延喜式』河内國魂神社〉

河内國魂神社(かわちくにたまじんじゃ)は 延喜式内社 攝津國 莵原郡 河内國魂神社(寛大延・鍬靫)(かわちくにたまの かみのやしろ)の論社です 一説には摂津国造である九河内忌寸の祖 天御影命を祀っていたのであろうと云われますが 詳しくはわかりません 通称 五毛天神と呼ばれています

-

宇留布津神社(松阪市腹太町)〈『延喜式』宇留布都神社〉

宇留布津神社(うるふつじんじゃ)は 神社名゛字留布都(うるふつ)゛は(うるふと)となり 鎮座地の腹太(はらふと)に訛ったとする説があります 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 宇留布都神社(ふるふつの かみのやしろ)の論社で 明治42年(1909)大國玉神社(六根町)に合祀され 昭和10年(1935)旧社地に分祀されたものです

-

八柱神社(明和町上村)〈『延喜式』天香山神社〉

八柱神社(やはしらじんじゃ)は 付近に゛カゴ山と号する゛カゴ山古墳があり 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 天香山神社(あまのかぐやまの かみのやしろ)の論社で 上村の産土神゛八王子゛でしたが 明治45年(1912)竹神社(明和町斎宮)に合祀された後 昭和45年(1970)かまくら古墳の墳丘上に小祠を設け分祠されたものです

-

天香山神社(松阪市保津町)〈『延喜式』天香山神社・火地神社〉

天香山神社(あめのがぐやまじんじゃ)は 宮吉右衛門宅内の小祠〈高崎(コウサキ)ノ宮〉が 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 天香山神社(あまのかぐやまの かみのやしろ)の論社で(1903年)宇氣比神社(八王子)境内に合祀 さらに明治42年(1909)大国玉神社に合祀 その後 昭和10年(1935)旧宇氣比神社の地に分祀再興されました

-

魚海神社(松阪市川島町)〈『延喜式』魚海神社 二座〉

魚海神社(うおみじんじゃ)は 天照大神が伊勢の地に鎮座する三年八ヶ月前にこの地に祀られたと伝わる 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 魚海神社二座(いをうみの かみのやしろ ふたくら)の論社で 明治5年に村社に列せられた後 明治42年(1909)大国玉神社に合祀され その後 昭和10年(1935)分祀され古社地に再興されました

-

仲神社(明和町上野字仲畑)〈『延喜式』仲神社〉

仲神社(明和町上野字仲畑)は 旧地は現在地から約350m西方に位置し松林の中(古宮)にあった 天正の頃 戦火に焼失し 後 現在地の南の御料地内に再興され 明治四十一年 桜神社に合祀されたが 昭和二十四年に現在地に社殿を遷しました 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 仲神社(なかの かみのやしろ)の論社です

-

仲神社(松阪市井口中町)〈『延喜式』仲神社〉

仲神社(なかじんじゃ)は 中麻績公〈中麻績公祖 豊城入彦命〉との関連を示唆される神社で 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 仲神社(なかの かみのやしろ)の論社です 明治42年(1909)大國玉神社に合祀 その後 昭和10年(1935)氏子崇敬者の熱意により旧社地〈現在地〉に分祀され現在に至ります

-

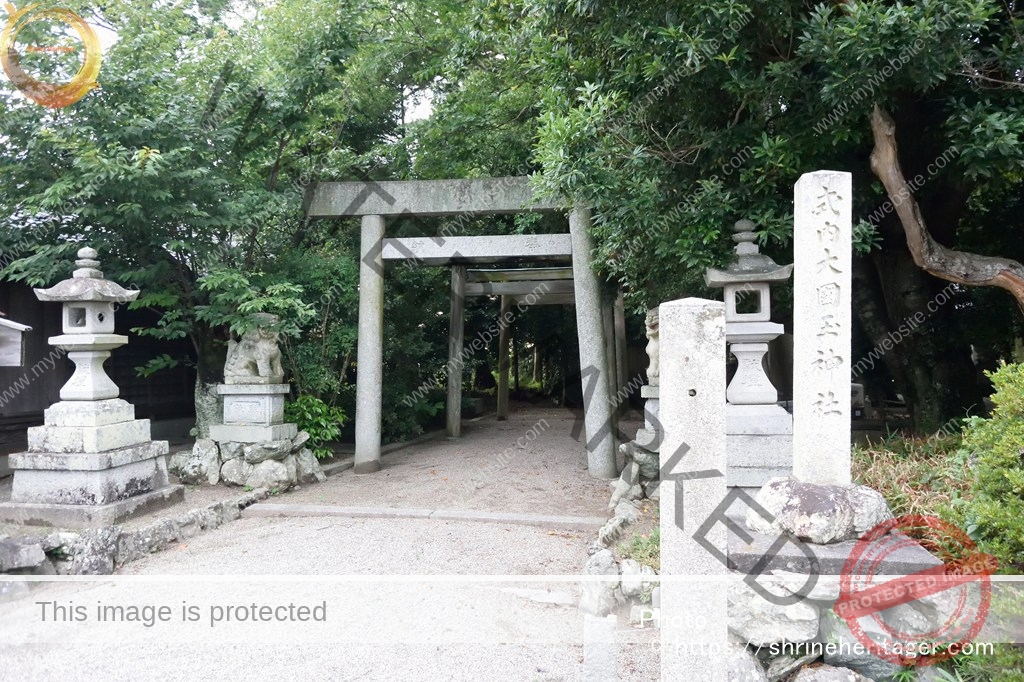

大國玉神社(松阪市六根町)〈『延喜式』大國玉神社〉

大国玉神社(おおくにたまじんじゃ)は 近世には御薗神社と称し近郷の氏神として人々の崇敬を集めていました 明治以降 延喜式内社 伊勢國 度會郡 大國玉神社(おほくにたまの かみのやしろ)とする説が有力視され 明治16年(1883)社名を御薗神社より大國玉神社に変更しています

-

元宮天神社(磐田市見付)〈見付天神 矢奈比賣神社の元宮〉〈『延喜式』矢奈比賣神社〉

元宮天神社(もとみやてんじんしゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 矢奈比賣神社(やなひめの かみのやしろ)の元宮〈古社地〉とされ通称「元天神」と呼びます 見付天神 矢奈比賣神社へ遷座は いつの時代かは不明ですが 元天神町という町名もこれに由来します 天下の奇祭「裸祭り」の最初の神事「祭事始」はこの地から始ります

-

矢奈比賣神社(磐田市見付)〈『續日本後紀』矢奈比賣天神『三代實録』矢奈賣神〉

見付天神 矢奈比賣神社(みつけてんじん やなひめじんじゃ)は 六国史『續日本後紀』矢奈比賣天神・『三代實録』矢奈賣神に神階の奉授が記され 『延喜式』では 遠江國 磐田郡 矢奈比賣神社(やなひめの かみのやしろ)とされる古社です 元々は 元天神の地に鎮座しましたが いつの頃か 現在地に遷座と伝わります

-

岩田神社(磐田市匂坂中)〈『延喜式』入見神社〉

岩田神社(いわたじんじゃ)は 宝亀二年(771)二月 第四十九代 光仁天皇の御代 出雲国杵築宮より大国主命を勧請し 入見神社と称し奉る 以所は 当国引馬原の東に岩田ヶ原柚子ヶ浦入海があり 伊留美(イルミ)と呼び 故に入見神社と称した 延喜式内社 遠江國 磐田郡 入見神社(いるみの かみのやしろ)とされます

-

賀茂神社(磐田市加茂)〈『延喜式』御祖神社〉

賀茂神社(かもじんじゃ)は 加茂東の氏神で 養和元年(1181)に京都の賀茂神社(上賀茂神社 下鴨神社)から勧請されたと伝えられています 一説には延喜式内社 遠江國 磐田郡 御祖神社(みをやの かみのやしろ)の論社ともされます 大祭の神饌物やその作り方は古式のしきたりが伝承された特殊神饌で市指定無形民俗文化財です

-

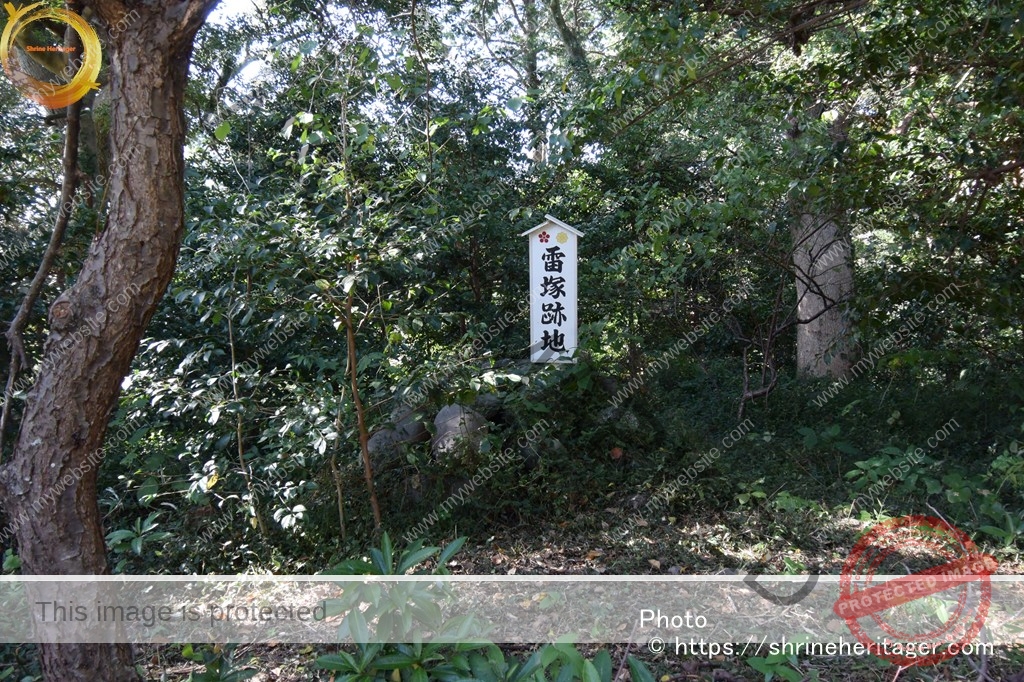

〈生雷命神社 旧跡〉雷塚跡地(磐田市見付)〈見付天神 矢奈比賣神社の境内〉

〈生雷命神社 旧跡〉雷塚跡地(かみなりづかあとち)は 天神山〈見付天神 矢奈比賣神社の鎭座地〉にあります この場所には石積みがあり 延喜式内社 遠江國 磐田郡 生雷命神社(いくいかつちのみことの かみのやしろ)の旧跡と伝えられ 地主神が祀られる雷塚と呼ばれています

-

雷三神社(磐田市見付)〈『延喜式』・豊雷命神社・豊雷賣命神社・生雷命神社〉

雷三神社(らいさんじんじゃ)は 遠江國 磐田郡の三つの延喜式内社〈・豊雷命神社(とよいかつちのみことの かみのやしろ)・豊雷賣命神社(とよいかつちひめのみことの かみのやしろ)・生雷命神社(いくいかつちのみことの かみのやしろ)〉が合祀されて 雷三神社と呼ばれ 現在は淡海国玉神社の飛地境内神社です

-

天御子神社(磐田市見付)〈『延喜式』天御子神社二座〉

天御子神社(あまみこじんじゃ)は 延喜式内社 遠江國 磐田郡 天御子神社二座(あめのみこの かみのやしろ ふたくら)です 社伝によれば「一条天皇の正暦2年(991)勅を奉じて天下泰平五穀豐熟の為 舞車の神事を執行 故に舞車神社とも称す 中古牛頭天王と称し奉る」とあります 明治12年7月に郷社に列しました