延喜式神名帳

-

大歳神社〈相殿に合祀 石作大神〉(大原野灰方町)〈『延喜式』大歳神社・石作神社〉

大歳神社(おおとしじんじゃ)は 境内を栢の森と称し゛栢の社(かやのやしろ)゛とも云う主祭神は大歳大神で 延喜式内社 山城國 乙訓郡 大歳神社(大月次新嘗)(おほとしの かみのやしろ)です 又 相殿は 後に大歳神社に合祀したと伝わる 石作氏の祖神 石作大神を祀る延喜式内社 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)です

-

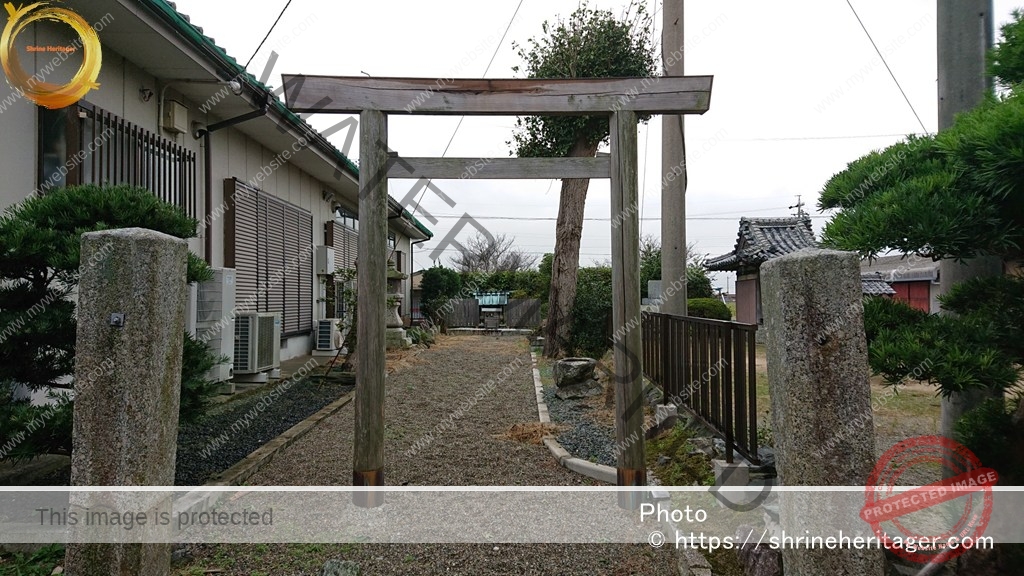

神明宮(三島市平田)〈『延喜式』玉作水神社〉

神明宮(しんめいぐう)は 創建年代不詳ですが 口碑によれば 永和2年(1376) 村内に祀られていた左宮司神社 稲荷神社を合祀して 現在地に神明宮を新築したと伝わります 神社の脇には 境川〈富士山湧水〉が流れています 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)の論社となっています

-

玉作神社(沼津市黒瀬町)〈【延喜式】玉作水神社『伊豆国神階帳』玉作明神〉

玉作神社(たまつくりじんじゃ)は 社殿によると 玉造郷は一千年以上の昔 平安朝初期に伊豆と駿河の国境 玉作郷に住んでいた玉作部氏族が祖神 玉祖命を祀ったもので 延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)とされます 又『伊豆国神階帳』には「従四位上 玉作明神」と所載されるる古社です

-

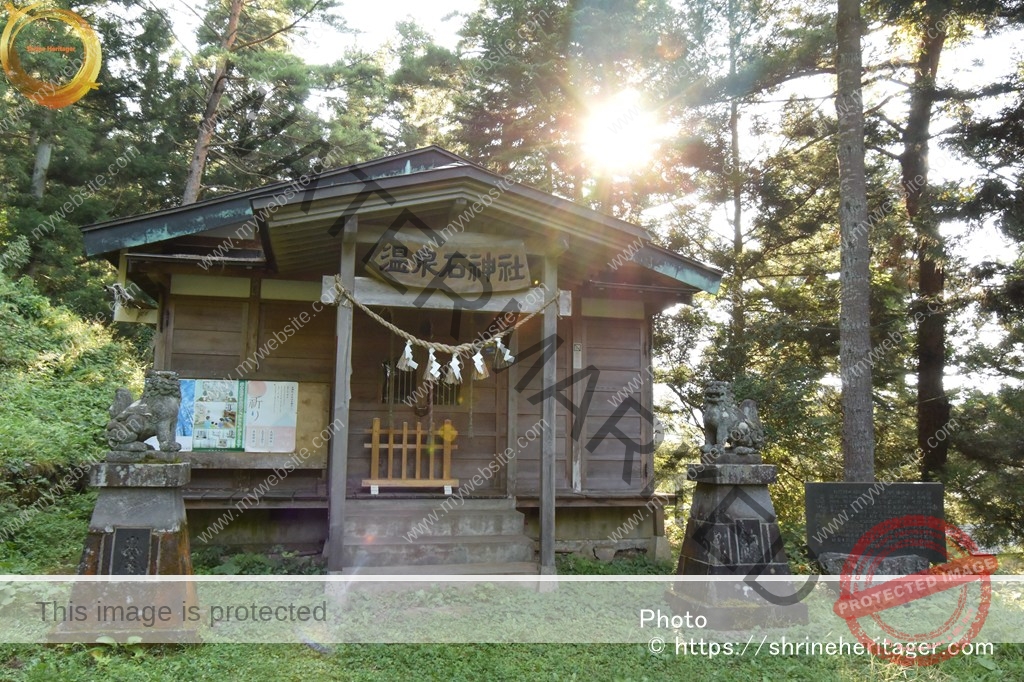

温泉石神社(大崎市鳴子温泉字川渡)〈『延喜式』温泉石神社(貞)〉

温泉石神社(ゆのいし/おんせんいし/じんじゃ)は 承和四年(837)この地に大噴火が起り 雷が響きふるえ昼夜止まず 周囲二十余尺の大石の根本から温泉〈その色水漿の如し〉が流れ出した この石を温泉石神社として祀ったのが始まりと云う 延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉石神社(貞)(ゆのいつみのいしの かみのやしろ)です

-

行神社(富谷市志戸田字塩竈)〈『延喜式』行神社(貞)・鹿島天足別神社(貞)〉

行神社(ゆきじんじゃ)は 延喜式内社 陸奥國 黒川郡 行神社(貞)(ゆくの かみのやしろ)とされ 又 鹿島天足別神社(貞)(かしまあまたりわけの かみのやしろ)とする説もあります 又 御釜神社(塩竈市本町)に7つあった神釜(しんかま)の伝説に その一つが 社頭の「塩竃池」に沈んでいる と伝わります

-

咋岡神社(京丹後市峰山町赤坂)〈『延喜式』咋岡神社〉

咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 古老の伝には「古代には比治山の麓なる神所段(じんじょだん)といふ所の山にありしを 天正年中(1573~92)に峰山なる山祇山といふに移ししを 今の赤坂村にうつしたるは元和年中(1615~24)のこと」とある 延喜式内社 丹後國 丹波郡 咋岡神社(くひをかの かみのやしろ)です

-

咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)〈『延喜式』咋岡神社(鍬靫)〉

咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 健治年間(1275~78)創祀と云い 応仁年間(1467~69)永正年間(1504~21)戦火で焼失し 天文三年(1534)再建と伝え 古くは天神社と称した 明治26年(1893)咋岡神社と改称 延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くひをかの かみのやしろ)の論社となっています

-

咋岡神社(京田辺市飯岡東原)〈『延喜式』咋岡神社(鍬靫)〉

咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くいをかの かみのやしろ)とされ 元々は飯岡の北端で木津川と普賢寺川の合流箇所に鎮座した 木津川の氾濫により 元禄八年(1695)現在地に移され祭神に菅原道眞公が加えられ天神or天満宮と称した 明治10年(1877)今の社名に改めたと云う

-

竹神社(明和町斎宮)〈『延喜式』竹神社・火地神社・天香山神社〉

竹神社(たけじんじゃ)は 社伝に垂仁天皇の御宇 竹連の祖・宇加之日子の子 吉志比古が倭姫命〈皇太神を奉じて伊勢御巡幸〉に供奉して当地に子孫が定住し祖神 長白羽神を奉斎したのが始りとされる 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 竹神社(たけの かみのやしろ)です 明治44年旧斎宮村内の23社を合祀し現在の地に移されました

-

火地神社 古社地(明和町岩内 光安寺境内)〈竹神社に合祀された火地神社 古社地〉

火地神社 古社地(ひちじんじゃ こしゃち)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 火地神社(ひちの かみのやしろ)の古社地で 光安寺の裏 城山の山腹に火地神社跡があり 第12代 景行天皇の御代に創建と云う 寛文二年(1662)再興された光安寺境内に火地神社が移転し 明治40年(1907)斎宮村の竹神社に合祀されました

-

畠田神社 跡(明和町南藤原)〈『延喜式』畠田神社三座〉

畠田神社 跡(はただじんじゃあと)は 明治41年(1908)北藤原の畠田神社に合祀 その後 中村の畠田神社へ遷座しました かつて藤原村は 南藤原 中藤原 北藤原の三村に別れており 各村に産土神があり その南藤原の社地跡です 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)の跡とされます

-

豊原神社(松阪市豊原町)〈『延喜式』大櫛神社の復祀先〉

豊原神社(とよはらじんじゃ)は 古くより豊原に鎮座した五社〈大櫛神社・三熊野神社・穂卸神社・宇気比神社・宇気比神社〉が合祀令(1908)によって飯野高宮神山神社に合祀されました その後 昭和29年(1954)氏子の熱願により 神山神社から五社が復祀され元の宇気比神社(宮ノ腰)の地に新社殿が建立されたものです

-

豊養稲荷大明神(松阪市豊原町)〈飯野高宮神山神社に合祀された 大櫛神社の旧鎮座地〉

豊養稲荷大明神(ほうよういなりだいみょうじん)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 大櫛神社(おほくしの かみのやしろ)の旧鎮座地です 大櫛神社は 明治41年(1908)神山神社に合祀され その後 豊原神社(昭和29年創立)に5社〈大櫛神社・三熊野神社・穂卸神社・宇気比神社・宇気比神社〉と共に分祀されています

-

櫛田神社(松阪市櫛田町)〈『延喜式』櫛田神社・櫛田槻本神社〉

櫛田神社(くしだじんじゃ)は 『倭姫命世紀』垂仁天皇22年 倭姫命が 当地で櫛が落ち゛櫛田社゛と定めた古社 廃絶後 享保年間(1716~36年)再興 明治41年 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)に合祀 昭和8年(1933)櫛田神社と櫛田槻本神社は 共に旧須賀神社の跡地〈現在地〉に分祀され 櫛田神社となり現在に至ります

-

清水神社(松阪市清水町)〈『延喜式』流田神社〉

清水神社(しみずじんじゃ)は 江戸時代に俗称 午頭天王と呼ばれた 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 流田神社(なかれたの かみのやしろ)の論社です 明治41年(1908)神山神社〈現 飯野高宮神山神社(山添町)〉に合祀され 昭和28年(1953)清水のこの地に分祀 清水神社として再建された 飯野高宮神山神社の飛び地境内社です

-

竹佐々夫江神社(明和町大字山大淀)〈『倭姫命世記』佐々牟江宮〉

竹佐々夫江神社(たけささふえじんじゃ)は 『倭姫命世記』垂仁天皇22年 佐々牟江宮を造営したと記され 又 眞名鶴の住む所に造営されたと伝わる八握穂社を合祀します 元々は佐々夫江橋付近にありましたが 後年現社地に移されたと伝えられる 延喜式内社 伊勢國 多気郡 竹佐佐夫江神社(たけささふえの かみのやしろ)です

-

根倉神社 跡地・國之御神社 跡地(明和町根倉)〈延喜式内社 跡地〉

根倉神社跡地・國之御神社跡地(ねぐらじんじゃ・くにのみじんじゃあとち)は 明治41年中村の畠田神社に合祀された延喜式内社の跡地で 根倉神社は 佐々牟江宮or八握穂社とする説 八握穂社(根倉神社)を荻原神社とする説があり 3つの式内社〈竹佐々夫江神社・櫃倉神社・荻原神社〉の論社 國之御神社は式内社 國乃御神社の論社です

-

佐伎栗栖神社 跡地(明和町志貴)〈『延喜式』佐伎栗栖神社二座〉

佐伎栗栖神社 跡地(さきくるすじんじゃ あとち)は 鎮座地の志貴(シキ)を佐伎(サキ)の轉語とする説により 延喜式内社 伊勢國 多気郡 佐伎栗栖神社二座(さきくすの かみのやしろ ふたくら)の論社とされます 明治41年(1908)畠田神社(北藤原)に合祀 その後 畠田神社(明和町中村)に合祀された佐伎栗栖神社の跡地です

-

服部伊刀麻神社 舊地(松阪市出間町)〈『延喜式』服部伊刀麻神社〉

服部伊刀麻神社 舊地(はとりいとまじんじゃ きゅうち)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 服部伊刀麻神社(はとりの いとまの かみのやしろ)の論社の旧鎮座地です 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀されました 又 鎮座地の出間(いづま)は 伊刀麻(いとま)から訛ったものとされて旧称は゛いつま社゛とも呼ばれた古社です

-

流田上社神社 跡(松阪市神守町)〈『延喜式』流田上神社〉

流田上社神社 跡(ながれたのうえのじんじゃあと)は 江戸時代には゛八王子゛と称し 明治39年 字東浦鎮座の八幡宮を合祀し゛上流田八幡神社゛と改称 その後 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀された 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 流田上神社(なかれたのうへの かみのやしろ)の論社であった流田上社神社の旧鎮座地です