住吉神社(すみよしじんじゃ)は 播磨国三之宮「酒見大明神」で 養老元年(717)山酒人が祖神と住吉四社を勧請と伝わる古来著名の神社で 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 坂合神社(さかあひの かみのやしろ)の論社です 又 境外社 磯部神社(いそべじんじゃ)は 同じく式内社 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社でもあります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

・住吉神社(Sumiyoshi shrine)

・境外社 磯部神社(Isobe shrine)

【通称名(Common name)】

・酒見大明神(さかみだいみょうじん)

・住吉酒見社(すみよしのさかみのやしろ)

・住吉酒見神社(すみよしさかみじんじや)

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県加西市北条町北条1318

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

本社(三殿)御祭神

《主祭神》

酒見神(当地住民の祖先神)

住吉四神(底筒男神、中筒男神、表筒男神、神功皇后)

《合祀》

大歳神(明治四十二年七月 黒駒 大歳神社を合祀)

八幡神(明治四十二年九月 西上野 八幡神社を合祀)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 播磨国三之宮

【創 建 (Beginning of history)】

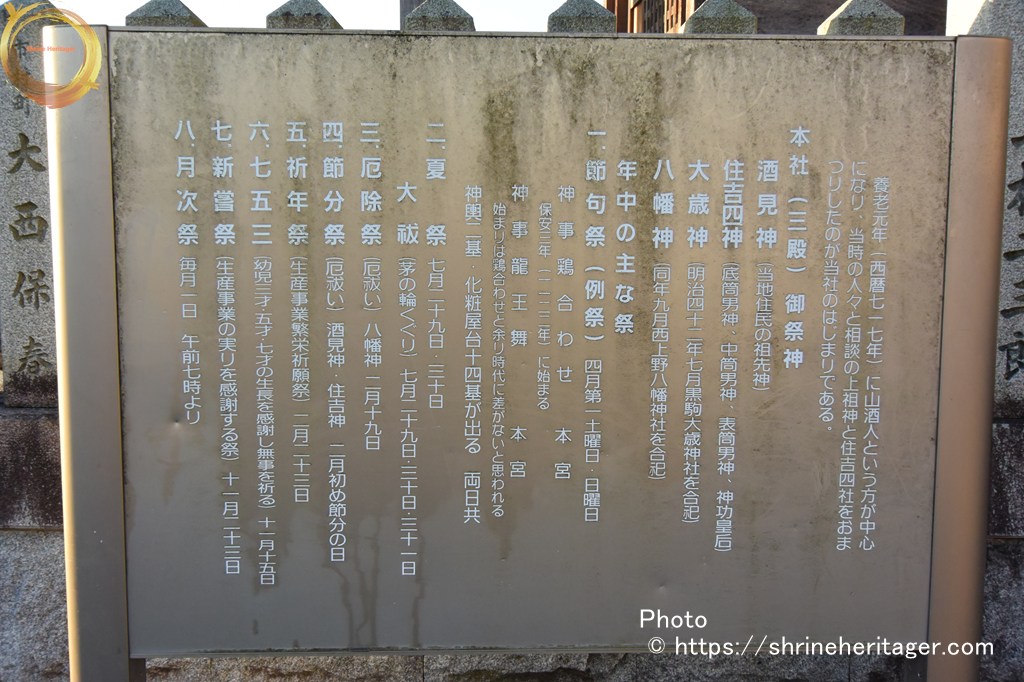

養老元年(西暦七一七年)に山酒人という方が中心になり、当時の人々と相談の上 祖神と住吉四社をおまつりしたのが当社のはじまりである。

本社(三殿)御祭神

酒見神(当地住民の祖先神)

住吉四神(底筒男神、中筒男神、表筒男神、神功皇后)

大歳神(明治四十二年七月黒駒大歳神社を合祀)

八幡神(同年九月西上野八幡神社を合祀)年中の主な祭

一、節句祭(例祭)四月第一土曜日・日曜日

神事鶏合わせ 本宮〔保安三年(一一二二に始まる)〕

神事龍王舞 本宮〔始まりは鶏合わせと余り時代に差がないと思われる〕

神輿二基・化粧屋台十四基が出る 両日共

二、夏祭 七月二十九日・三十日

大祓(茅の輪くぐり)七月二十九日・三十日・三十一日

三、厄除祭(厄祓い)八幡神 二月十九日

四、節分祭(厄祓い)酒見神・住吉神 二月初め節分の日

五、祈年祭(生産事業繁栄祈願祭)二月二十三日

六、七五三(幼児三才・五才・七才の生長を感謝し無事を祈る)十一月十五日

七、新嘗祭(生産事業の実りを感謝する祭)十一月二十三日

八、月次祭 毎月一日 午前七時より現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

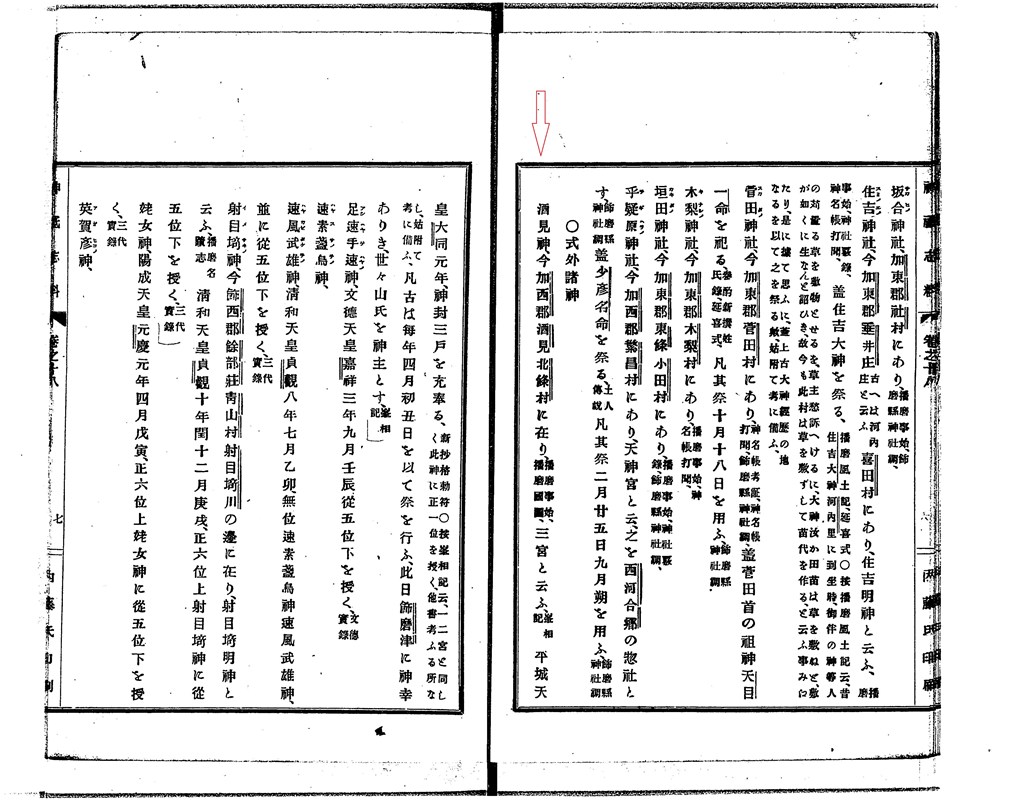

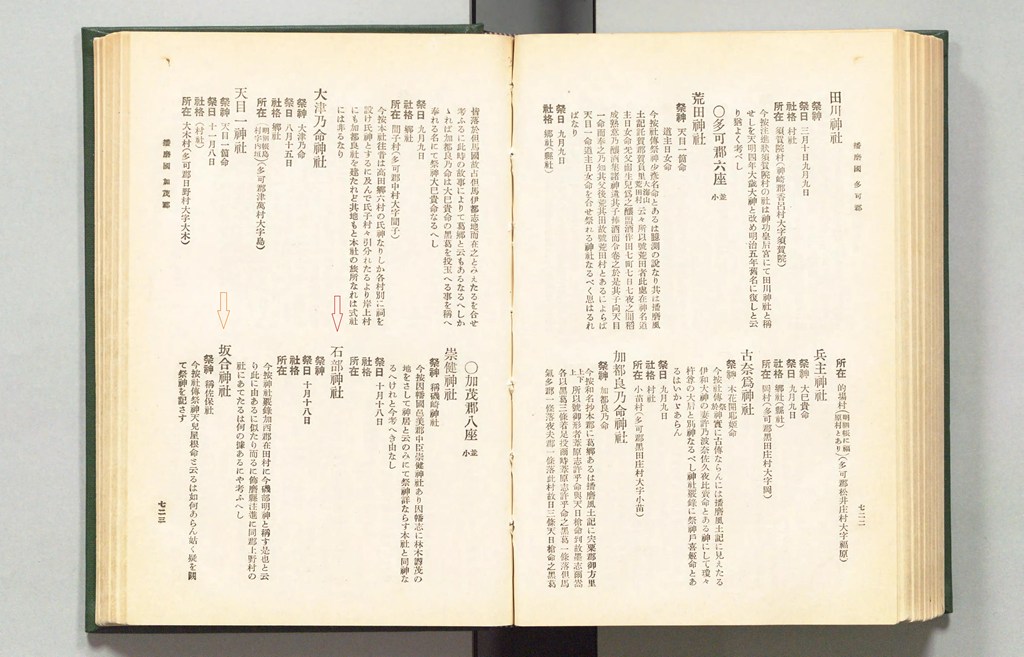

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式外社として 酒見神〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉(加西市北条町北条)〉について記しています

【抜粋意訳】

〇式外諸神 酒見神、

今 加西郡酒見北條に在り、〔播磨事始、播磨國圖、〕三宮と云ふ、〔峯相記〕

平城天皇元年、神封三戸を充奉る、〔新抄格勅符〕〔〇按 峯相記云、一二宮と同じ、姑附て考に備ふ、〕

凡 古は毎年四月初丑日を以て祭を行ふ、此日 飾磨津に神幸ありき、世々山氏を神主とす、〔峯相記〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

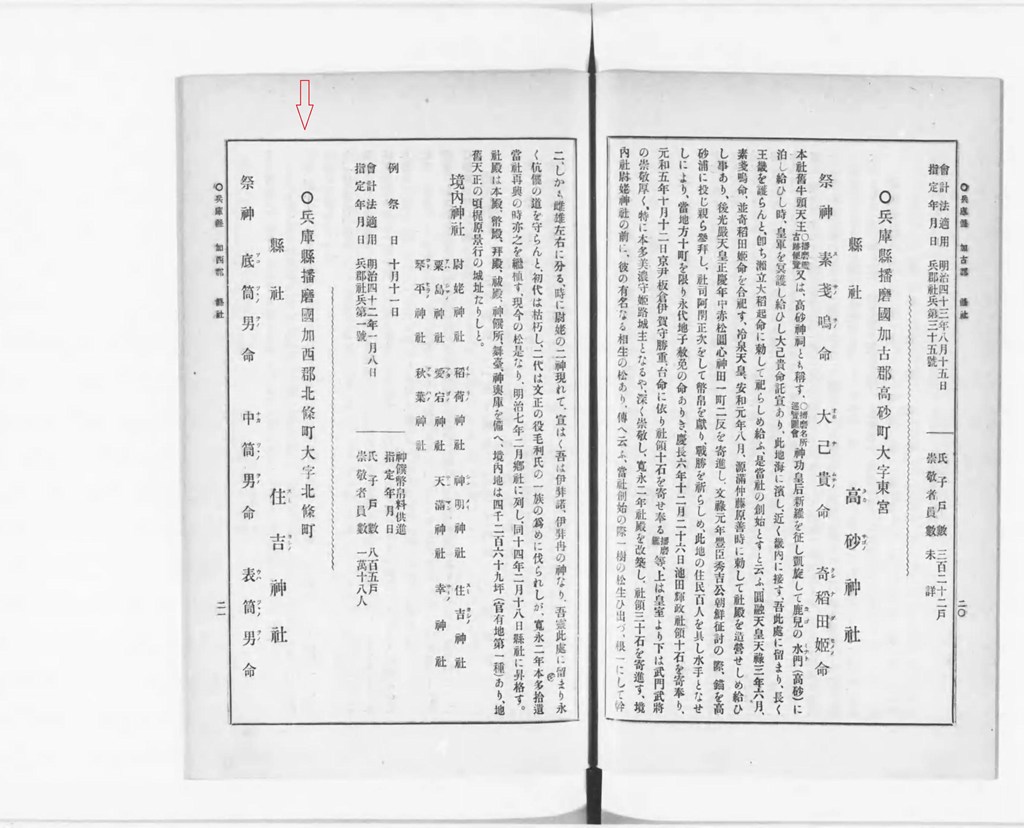

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

〇兵庫縣 播磨國 加西郡北條町大字北條町

縣社 住吉(スミヨシノ)神社

祭神

底筒男(ソコツツノヲノ)命

中筒男(ナカツツノヲノ)命

表筒男(ウハツツノオノ)命

大年(オホトシノ)神

神功皇后(シングウクワウゴウ)本社 舊 酒見大明神とも稱す、明細帳に據るに、元正天皇養老元丁已年四月の勧請なりと、峯相記に

「長歴元年丁丑、神殿焼失畢 ,長久承保永久 國司等寄進度々、田薗四十餘町、保安三年壬寅三年三月三日、鶏合始、國中第一神事見物也、平治元年己卯正月四日、又焼失〔〇中略〕建武二年乙亥、三所御殿を造改、當國一二宮の次に同被授ニ正一位、」

と、古來著名の神社にして、延喜の制 式内小社に列せられし坂合神社是也と云ふ、社領は大同元年封三戸を寄せられ、天正年中に至って、姫路城主 池田三左衛門尉 每年米三十石を寄附し、典禮の廃たるを興せり、本多美濃守も亦三十石を納め、慶安元年更めて、酒見寺と共に六十石を寄せらる、御神體は木像とす、明治七年二月郷社に列し、十四年二月二十八日縣社に昇格す、同四十二年六月同村々社大歳神社を合併せり、社殿は本殿三宇、相殿亦三宇、外に舞殿ー宇あり、境内は千六百六十二坪 (官布地第一種 )あり、平地にして杉櫻等の雑木森々たり、又 古松老柏徑殆ど丈餘のもの其内に點在し、風致幽邃閑雅を極めたり、又實物としては由緒記等の卷物を有せり。

境内神社

一王子神社 二王子神社 三王子神社 白髭神社

直毘神社 栗島神社 稻荷神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

【由 緒 (History)】

『加西郡誌 : 御大典紀念』昭和4年に記される内容

【抜粋意訳】

神社

縣社 住吉神社

北條町北條字垣ノ内千三百十五番地

祭神

中社殿 底筒之男命 神功皇后

東社殿 中筒之男命 大歳神

西社殿 表筒之男命 應神天皇 仲哀天皇 神功皇后〔社殿の大歳神は北條町黑駒に鎭座ありし村社 大歳神社を明治四十二年七月合祀し、四社殿の應神天皇、仲哀天皇、神功皇后は富田村西上野に鎭座ありし無格社 八幡神社を明治四十二年九月合祀したのである。〕

祭日 四月二日、三日 (明治維新以前は三月二日、三日 )

由緒は

當神社の舊記、元當神社 神宮寺洒見寺綠起、峰相記、神社覈録、播磨國神名帳、播陽事始經歴等に記してあるが どれも略同樣である。多分、どれも當神社の舊記に據って記したものだらう。その大要左の通りである。義老元年、老翁老媼の神が五王子を伴ふて當國に來て上鴨西條鎌倉峰に坐した。それに随従して居た佐保神は私意を挟み「此峰は宜しくない」と云つて三重北條に誘引し、鴨坂北谷石上に息ふて在す隙を窺ひ 神實 (或は裹(タカラ)とも云ふ )を盜みとり川東に遁逃した。翁神は直に第四、第五の二王子をして佐保神を追はしめなが、その二王子は「川の水が漲つて居て川東に渡ることができない」と云って空手で歸って來た。

翁神大に怒って二王子を勘當し逐ってしまつた。そして三王子のみを伴ふて三重北條に來た。その時、この地に門田六町步を有する山酒人と云ふのがあった。

それが田に稻を植る日に突然門内に槻の大木が生じ、その樹の下に白髮の翁媼と三人の貴人とが立って居て、酒人に『我等五人を泊めて貰ひたい』と云つた。酒人は不思議に思つたが、その五人が凡人でないと知って家に招じ饗應した上『何他から來たまひしか』と問ふた。翁神は「攝津住吉からだ』と答へた。酒人は更に『然らば一瑞を現はしたまへ、齋ぎ祀りませう』と云つた。翁神は笑つてうなづいたが其夜、ー夜の間に六町步の門田が悉く平地と變じ稲苗が大松 (槻としたのもある)に化してしまった。酒人は大に驚いて郷邑の衆庶と詢り養老元年 (峰相記、神社略記等には養老六年とある )四月卯日その松の林の中に神殿を造り祀り、酒見大明神と號け奉り、長く國家の鎮守と崇めた。社體は本宮の風儀に準據し、山酒人の子孫代々がその神主なることに定めた。神験顕著である云々〔北條町は今に宵苗打を忌む。それは右の『稲が松に化した』と云ふのに縁由するものだと傳へて居る。〕

右由緒記にある通り當神社は以前『酒見神社』と稱し、播磨國第三の宮であつた。それを明治維新の際 今の『住吉神社』と改稱したのである。この『酒見神社』の名は延喜式に記されてないが、サカミ、サカヒ、音相通じるから延喜式に『坂合神社』とあるのが當神社の事だと云って居る。卽ちサカミがサカイとなりサカアヒと記されたものだと云ふ。

・・・

・・・〈以下略〉

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・〈境内社〉一王子神社

・〈境内社〉二王子神社

・〈境内社〉三王子神社

・〈境内社〉直毘神社

・〈境内社〉白髭神社

・〈境内社〉栗島神社《主》少彦名神 稻荷神社

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・摂社 磯部神社(加西市北条町北条)

延喜式内社 播磨國 賀茂郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社です

『神社覈録』には

式内社 石部神社について 所在は゛加西郡在田庄在田村に在す、今礒部明神と稱す、酒見社攝社也゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉 とした上で

゛式社記には、加西郡上野村 有田明神と唱ふと云り、今從はず゛〈現 石部神社(加西市上野町)〉に充てているが今は従わない と記しています

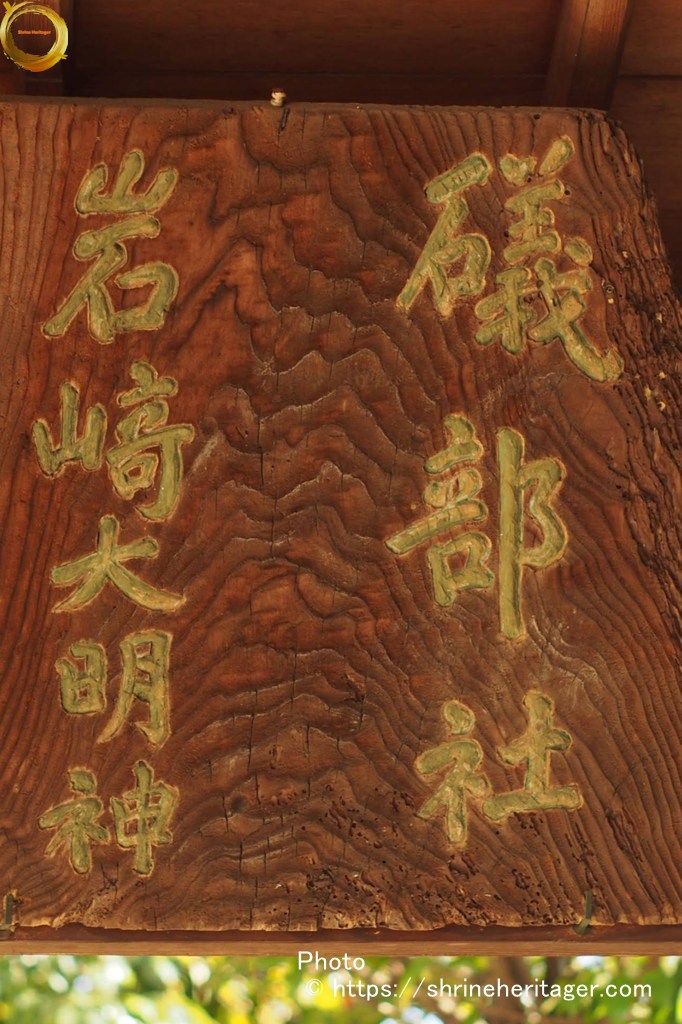

【神社名(Shrine name)】

・磯部神社(Isobe shrine)

【通称名(Common name)】

・岩崎大明神(いそさきだいみょうじん)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

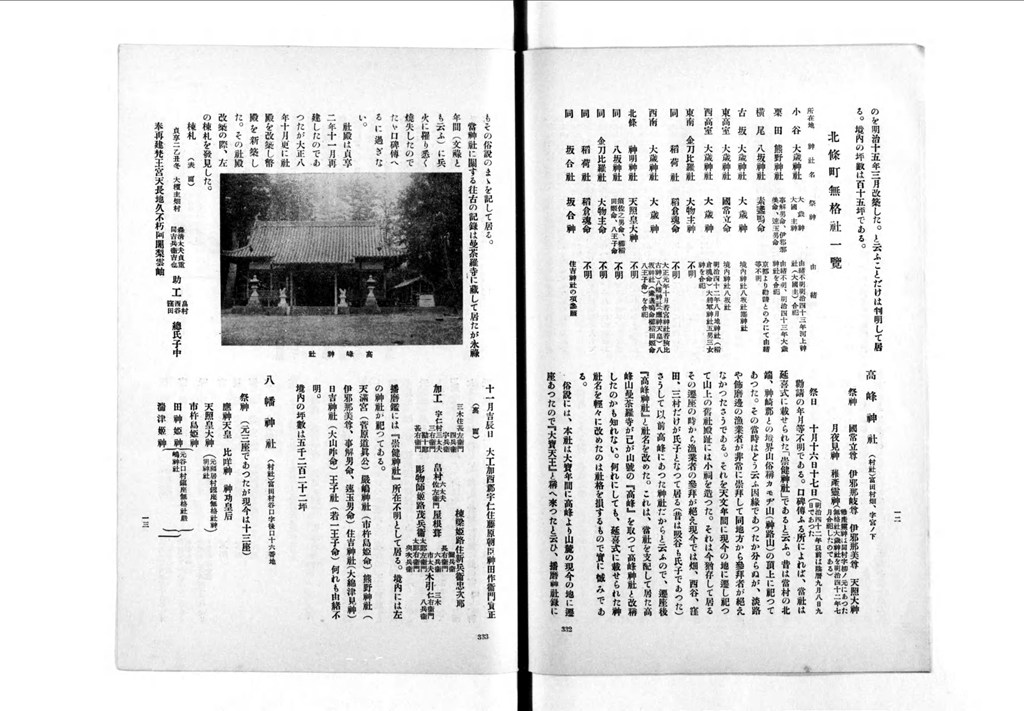

『加西郡誌 : 御大典紀念』昭和4年に記される内容

【抜粋意訳】

神社

磯部神社(無格社)北條町北條字江ノ木

祭神 四王子命 五王子命

祭日 四月二日三日勸請の年月は不詳である。由緒については、縣社 住吉神社記綠に「住吉神社 に五柱の王子あり、共に二の地に來られしが、四王子 五王子の二柱は故あって殊更に境外に祀る」との意味が記してある。卽ち住吉神社の傳説に謂ふ所の、佐保神を追ふて得ず歸って勘氣を蒙りし二王子を祀つたものらしい

酒見寺記には「駆逐する所の三神子、その一は在田礒部の祠、二神 今 本殿北に別斎す」とある。

社殿はいつできたのか知らぬが安政三年風雨の爲破瘦されたのを明治十五年三月改築した。と云ふことだけは判明して居る。境内の坪数は百十五坪である。

【原文参照】

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

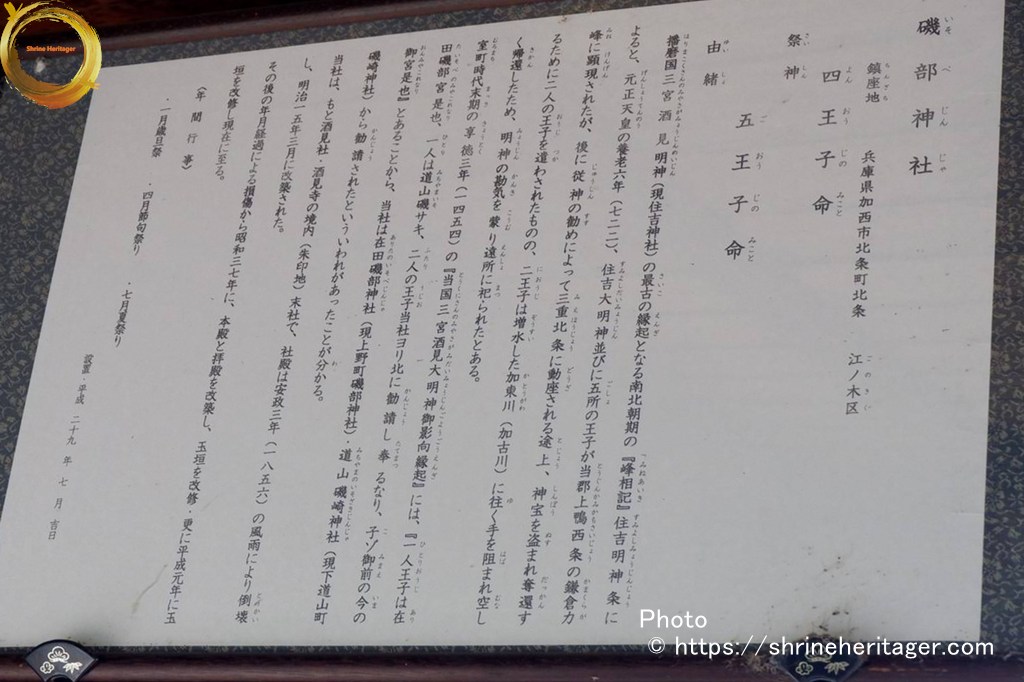

磯部神社

鎮座地 兵庫県加西市北条町北条 江ノ木区

祭神

四王子命(よんおうじのみこと)

五王子命(ごおうじのみこと)由緒

播磨国三宮(はりまのくにさんのみや)酒見明神(さかみょうじん)(現住吉神社)の最古の縁起となる南北朝期の『峰相記(みねあいき)』住吉明神条によると、元正天皇(げんしょうてんのう)の養老六年(七二二)、住吉大明神並びに五所(ごしょ)の王子が当郡 上鳴西条の鎌倉力峰(かまくらがみね)に顕現(けんげん)されたが、後に従神の勧めによって三重北条(みえほうじょう)に動座される途上、神宝を盗まれ奪還するために二人の王子を遣わされたものの、二王子は増水した加東川(かとうがわ)(加古川)に往(ゆ)く手を阻まれ空しく帰還したため、明神の勘気(かんき)を蒙(こうむ)り遠所(えんしょ)に祀られたとある。

室町時代末期の享徳(きょうとく)三年(一四五四)の『当国三宮(とうこくさんのみや)酒見大明神御影向緣起(さがみだいみょうじん ごようごうえんぎ)』には、『一人王子(ひとりおうじ)は在田磯部宮(ありたのいそべじんじゃ)是也(これなり)、一人(ひとり)は道山磯(みちやまいそ)サキ、二人(ふたり)の王子 当社ヨリ北に勧請し奉るなり、子(こ)ゾ御前(みまえ)の今の御宮(おんみや)是也(これなり)』とあることから、当社は在田磯部神社(ありたのいそべじんじゃ)(現上野町磯部神社)・道山磯崎神社(みちやまのいそざきじんじゃ)(現下道山町磯崎神社)から勧請されたといういわれがあったことが分かる。

当社は、もと酒見社・酒見寺の境内(朱印地)末社で、社殿は安政三年(一八五六)の風雨により倒壊し、明治一五年三月に改築された。

その後の年月経過による損傷から昭和三七年に、本殿と拝殿を改築し、玉垣を改修・更に平成元年に玉垣を改善し現在に至る。

(年間行事)一月歳旦祭 ・四月節句祭り ・七月夏祭り

設置・平成二十九年七月吉日

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

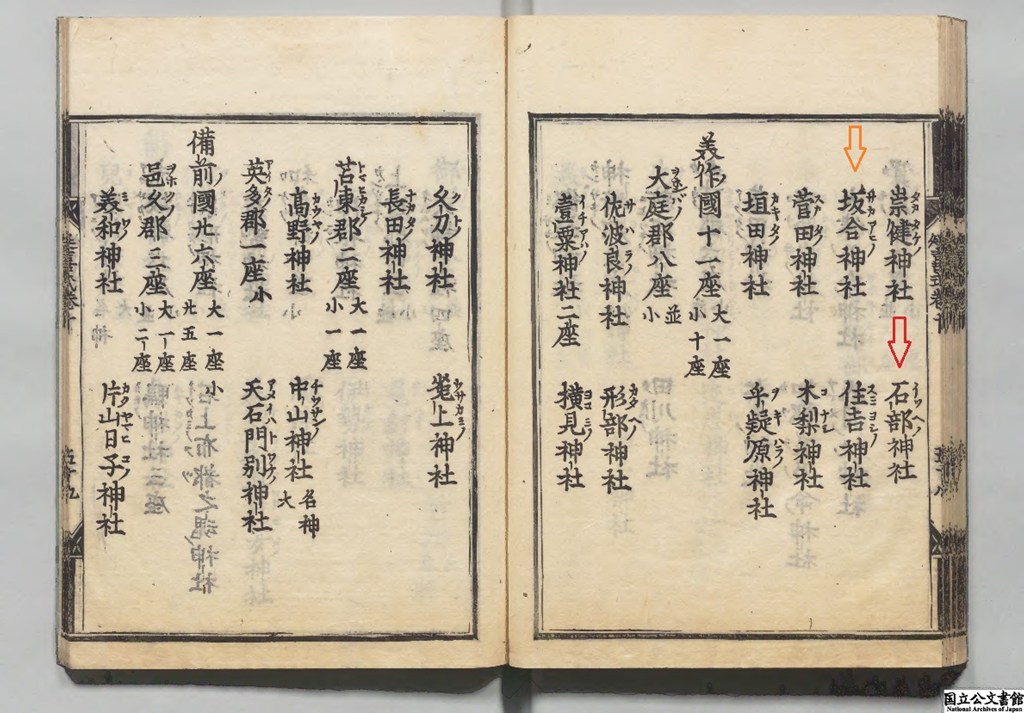

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

住吉神社〈住吉酒見社〉と摂社 磯部神社(加西市北条町北条)は それぞれ延喜式内社の論社となっています

①播磨國 賀茂郡 石部神社〈摂社 磯部神社〉

②播磨國 賀茂郡 坂合神社〈住吉神社〈住吉酒見社〉〉

①播磨國 賀茂郡 石部神社〈摂社 磯部神社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)賀茂郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 石部神社

[ふ り が な ](いそへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Isohe no kaminoyashiro)

②播磨國 賀茂郡 坂合神社〈住吉神社〈住吉酒見社〉〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)賀茂郡 8座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 坂合神社

[ふ り が な ](さかあひの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Sakaahi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

住吉神社〈住吉酒見社〉と摂社 磯部神社(加西市北条町北条)は それぞれ延喜式内社の論社となっています

①播磨國 賀茂郡 石部神社〈摂社 磯部神社〉

②播磨國 賀茂郡 坂合神社〈住吉神社〈住吉酒見社〉〉

延喜式内社 播磨國 賀茂郡 坂合神社(さかあひの かみのやしろ)の論社

・住吉神社〈住吉酒見社〉(加西市北条町北条)

・佐保神社(加東市東実)

・佐保神社(加東市社)

延喜式内社 播磨國 賀茂郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社

・石部神社(加西市上野町)

・磯部神社(加西市北条町北条)

〈住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社〉

スポンサーリンク

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

北条鉄道 北条町駅から県道23号経由で北西へ約850m 徒歩での所要時間13分~15分程度

北条の宿(ほうじょうのしゅく)は 1200年以上前に建立された住吉神社 酒見寺(さがみじ)の門前町として栄えてきました その宿場道沿いに社頭があります

住吉神社〈住吉酒見社〉・摂社 磯部神社(加西市北条町北条)に参着

鳥居の左右にある祠は 随神が祀られています 互いに向き合って建てられています

随神門の役割なのでしょう

Please do not reproduce without prior permission.

参拝日は2017年12月でした 神社は改修中でしたが 2017年は創建1300年の垂れ幕が 玉垣に掛けられていました

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 鳥居をくぐり抜けて 境内に進むと 鳥居のすぐ先に土俵のような円形の盛土がありますが 土俵ではなく 「勅使塚」と呼ばれています

その先に拝殿と三棟の本殿の本殿があるのですが 改修中で工事用の覆いがあり 見ることは出来ません

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の入口は閉ざされてはおらず 参拝者は 拝殿内には入れました

Please do not reproduce without prior permission.

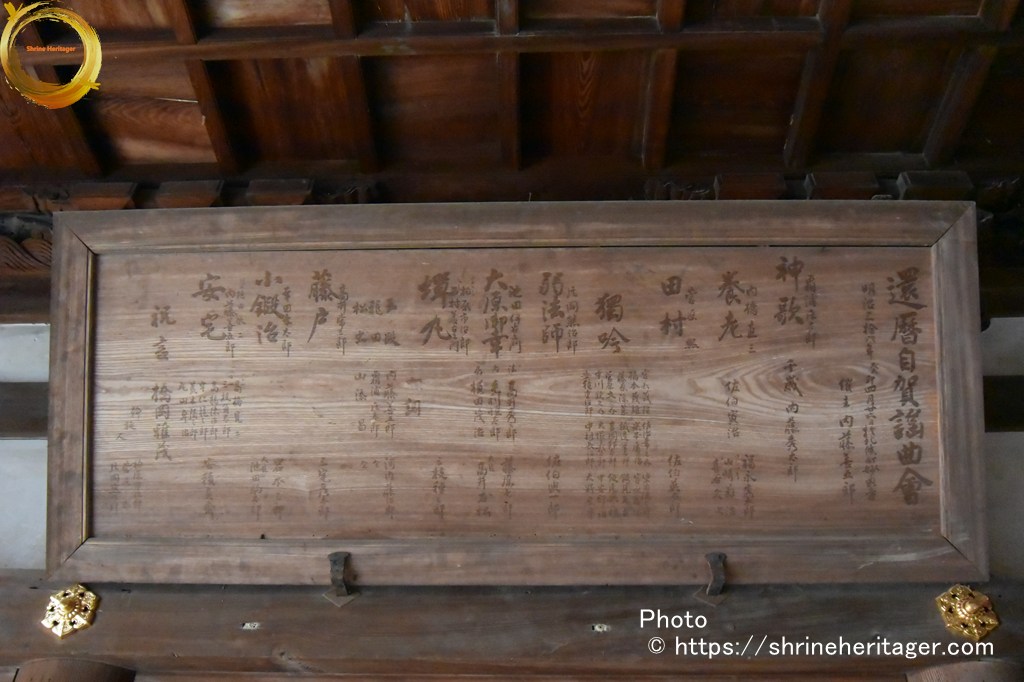

拝殿内には絵馬が奉納されています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿内から振り返ると「勅使塚」「随神」「鳥居」「参道」へと南方向に続いています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿を出て向って左 社殿玉垣の南西隅に〈境内社〉二王子社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

その他

社殿玉垣の南東隅に〈境内社〉一王子社

社殿玉垣の北西隅に〈境内社〉三王子社

社殿玉垣の北東側に〈境内社〉直毘神社が祀られていましたが 工事用の覆いの中でお参りは出来ませんでした

この境内社は 酒見明神(さかみょうじん)(現住吉神社)の最古の縁起となる南北朝期の『峰相記(みねあいき)』に記されている「五所の王子」の一王子・二王子・三王子を祀る〈境内社〉です

四王子・五王子は 境外摂社 磯部神社(加西市北条町北条)に祀られています

住吉神社〈住吉酒見社〉境内の西側には

・〈境内社〉白髭神社 嘉永4年(1851)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉粟島神社

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉稲荷社

三棟の本殿の本殿を後ろ〈北側〉から

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

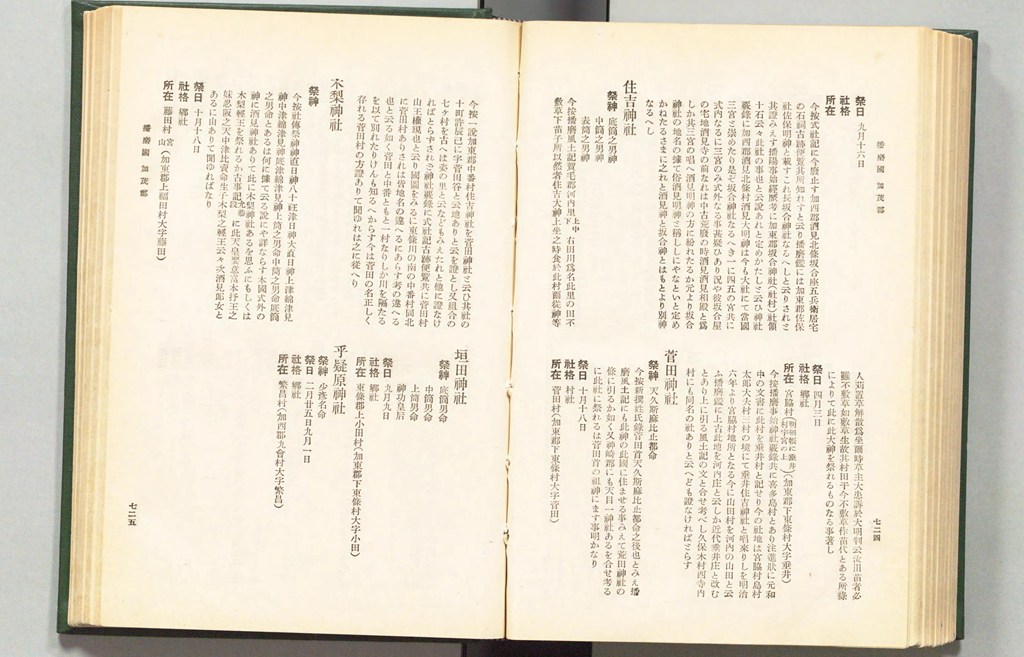

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 石部神社について 所在は゛加西郡在田庄在田村に在す、今礒部明神と稱す、酒見社攝社也゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉 とした上で

゛式社記には、加西郡上野村 有田明神と唱ふと云り、今從はず゛〈現 石部神社(加西市上野町)〉に充てているが今は従わない と記しています

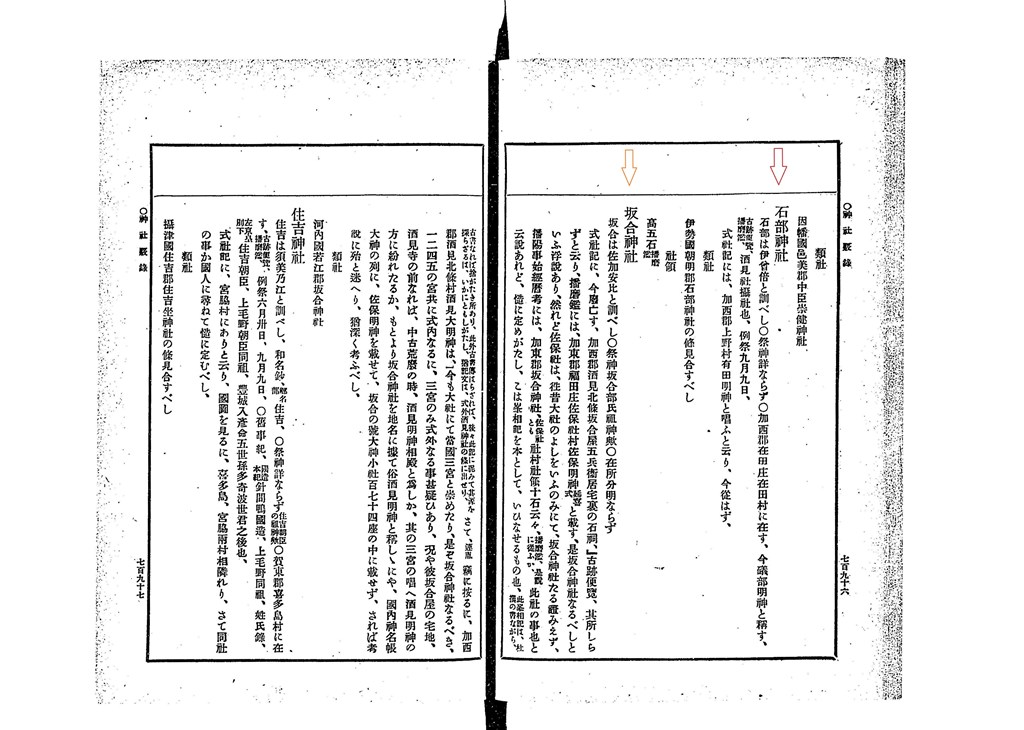

【抜粋意訳】

石部神社

石部は伊曾倍と訓べし

○祭神詳ならず

○加西郡在田庄在田村に在す、今礒部明神と稱す、〔古跡便覧、播磨鑑〕、酒見社攝社也、例祭九月九日、

式社記には、加西郡上野村 有田明神と唱ふと云り、今從はず、

類社

伊勢國朝明郡 石部神社の條見合すべし社領

髙五石〔播磨鑑〕

式内社 坂合神社について 所在は゛在所分明ならず゛と記しています

その上で 諸説を挙げています

゛今 廃亡す、加西郡酒見北條坂合屋五兵衞居宅裏の石祠゛

゛加東郡福田庄佐保社村 佐保明神゛〈現 佐保神社(加東市社)〉

゛加東郡坂合神社、〔佐保社とも〕゛〈現 佐保神社(加東市東実)〉

゛加西郡酒見北條村 酒見大明神は、今も大社にて當國三宮と崇めたり、是ぞ坂合神社なるべき゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉(加西市北条町北条)〉

【抜粋意訳】

坂合神社

坂合は佐加安比と訓べし

〇祭神 坂合部氏祖神歟

○在所分明ならず

式社記に、今 廃亡す、加西郡酒見北條坂合屋五兵衞居宅裏の石祠、』古跡便覧、其所しらずと云り、

播磨鑑には、加東郡福田庄佐保社村 佐保明神〔延喜式〕と載す、是坂合神社なるべしと式いふ浮說あり、然れど佐保社は、徃昔大社のよしをいふのみにて、坂合神社たる證みえず、

播陽事始經曆考には、加東郡坂合神社、〔佐保社とも〕社村社領十石云々、〔播磨艦、是說に從ふか〕此社の事也と云説あれど、慥に定めがたし、こは峯相記を本として、いひなせるもの也、〔此 峯相記は、社撰の書ながら、古書ならば捨がたき所あり、此外 古書傳はらざれば、後々 此記に泥みて其源を探らざるは、いかにともしがたし、猶記文は、式外酒見神社の條に出せり、〕さて、〔連胤〕竊(セツ)に按るに、加西郡酒見北條村 酒見大明神は、今も大社にて當國三宮と崇めたり、是ぞ坂合神社なるべき、一二四五の宮共に式內なるに、三宮のみ式外なる事甚疑ひあり、況や彼坂合屋の宅地、酒見寺の前なれば、中古荒廃の時、酒見明神相殿と爲しか、其の三宮の唱へ酒見明神の方に紛れたるか、もとより坂合神社を地名に據て 俗 酒見明神と稱しゝにや、國內神名帳大神の列に、佐保明神を載せて、坂合の號 大神小社百七十四座の中に載せず、されば考說に殆と迷へり、猶深く考ふべし、

類社

河內國 若江郡 坂合神社

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

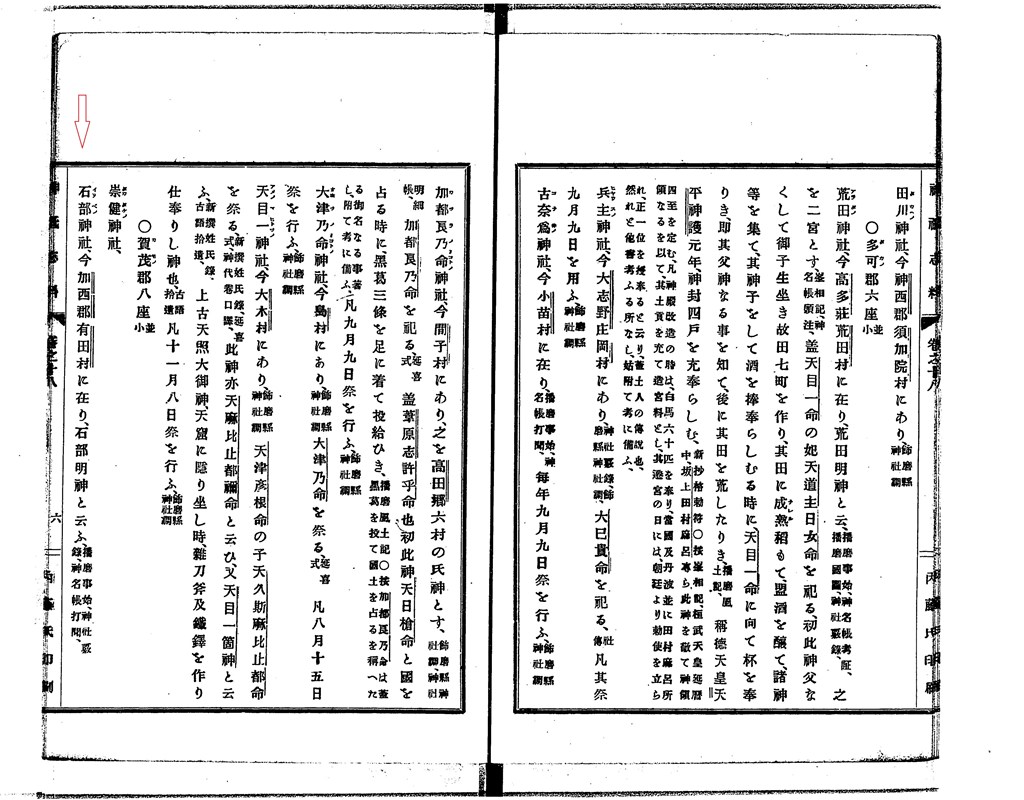

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 石部神社について 所在は゛今加西郡有田村に在り、石部明神と云ふ、゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉 と記しています

【抜粋意訳】

石部神社、

今加西郡有田村に在り、石部明神と云ふ、〔播磨事始、神社覈録、神名帳打聞、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

式内社 坂合神社について 所在は゛加東郡社村にあり゛〈現 佐保神社(加東市社)〉と記しています

【抜粋意訳】

坂合神社、

加東郡社村にあり、〔播磨事始、飾磨縣神社調、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

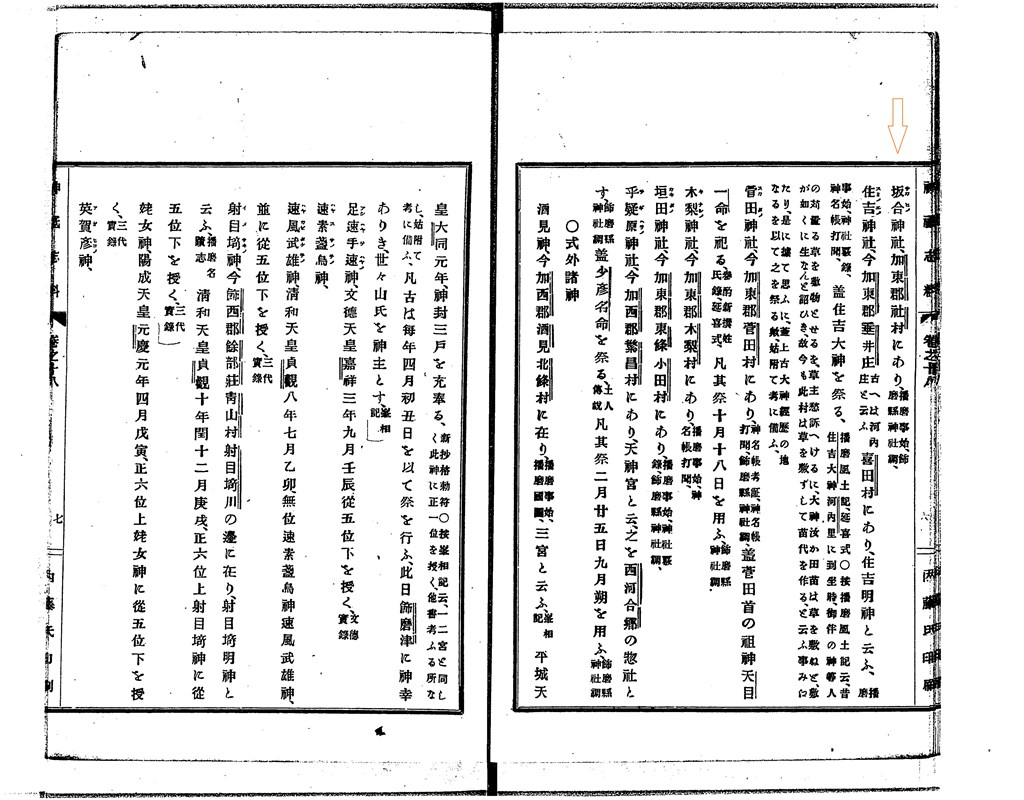

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 石部神社について 所在は よくわかっていない とした上で 2説を挙げています

゛加西郡在田村に今 磯部明神と稱す゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉

゛飾磨縣注進に同郡上野村の社にあてたるは何の據あるにや゛〈現 石部神社(加西市上野町)〉に充てたのは 何の根拠があるのだろうか 考えるべきである と記しています

【抜粋意訳】

石部神社

祭神

祭日 十月十八日

社格所在

今按 神社覈錄 加西郡在田村に今 磯部明神と稱す是也と云り 此に由あるに似たり 而るに飾磨縣注進に同郡上野村の社にあてたるは何の據あるにや考ふへし

式内社 坂合神社について 所在は 記していません

その上で 諸説を挙げています

゛今 廃亡す、加西郡酒見北條坂合屋五兵衞居宅裏の石祠゛

゛加東郡 坂合神社(社村)゛〈現 佐保神社(加東市社)〉

゛加東郡佐保社 佐保明神と載す これ長坂合神社なるへし゛〈現 佐保神社(加東市東実)〉

゛加西郡酒見北條村 酒見大明神は、今も大社にて當國三宮と崇めたり、是ぞ坂合神社なるべき゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉(加西市北条町北条)〉

【抜粋意訳】

坂合神社

祭神 稱 佐保社

今按 社傳 祭神 天兒屋根命と云るは如何あらん 姑く疑を闕て祭神を記さず

祭日 九月十六日

社格所在

今按

式社記に 今 廃止す 加西郡酒見北條坂合座五兵衛居宅の石祠古跡便覧其所知れすと云り

播磨鑑には 加東郡佐保社 佐保明神と載す これ長坂合神社なるへしと云り されと其證みえず

播陽事始經歷考に 加東郡 坂合神社(社村)社領十石云々 此社の事也と云說あれと定めかたしと云ひ

神社覈錄に 加西郡酒見北條村酒見大明神は今も大社にて當國三宮と崇めたり是ぞ坂合神社なるへき 一に四五の宮共に式內なるに三宮のみ式外なる事甚疑ひあり 況や彼坂合屋の宅地 酒見寺の前なれは中古荒廢の時 酒見酒見相殿と爲しか 其三宮の唱へ酒見明神の方に紛れたるか 元より坂合神社の地名の據て俗 酒見明神と稱ししにやなといと定めかねたるさまに 之れと酒見神と坂合神とはもとより別神なるへし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

住吉神社〈住吉酒見社〉・摂社 磯部神社(加西市北条町北条)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.