下多賀神社(しもたがじんじゃ)は 『豆州志稿』に「多賀両村の總鎮守にして大祠也 末社四十ありしを 皆 近村に移す」とあり 近隣の崇敬を集めた由緒深い神社で もともとは多賀大社と云うと里人は伝え 延喜式内社 伊豆國 田方郡 白浪之彌奈阿和命神社(しらなみのみなあわのみことの かみのやしろ)の論社となっています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

下多賀神社(Shimotaga shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

静岡県熱海市下多賀1374

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冊尊(いざなみのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

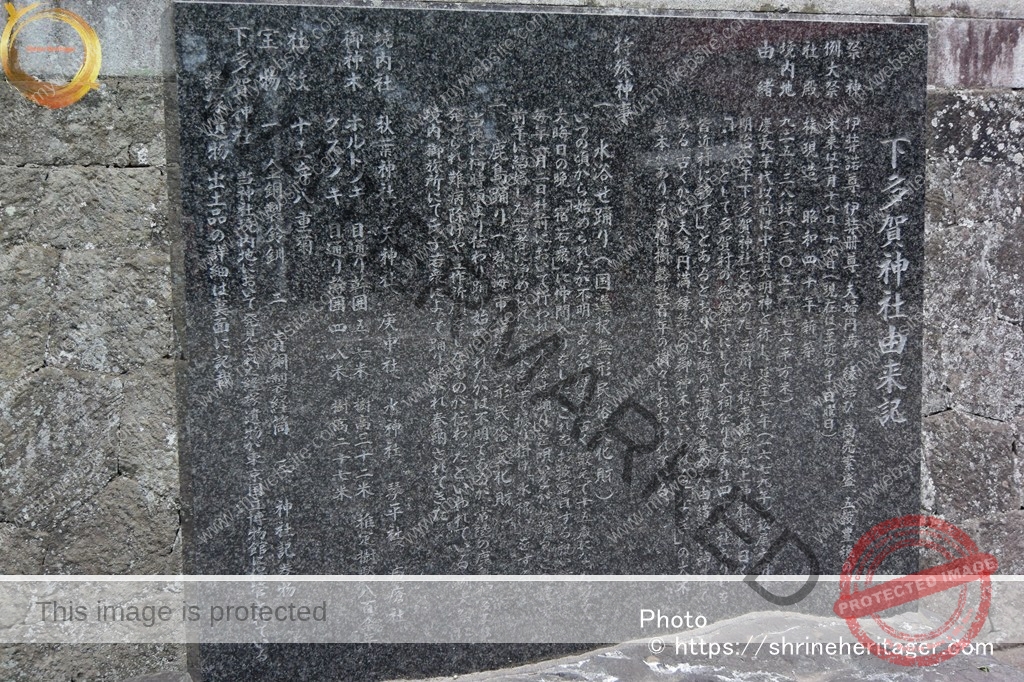

下多賀神社 由来記

祭 神 伊弉諾尊、伊弉册尊、夫婦円満、縁結び、商売繁盛、五穀豊穣の神

例大祭 本来は十月十八日 十九日(現在は至近の土日曜日)

社 殿 権現造 昭和四十一年新築

境内地 九二五・三八坪(三,〇五三・七六平方米)由 緒

慶長年代以前は中村大明神と称し、延宝七年(一六七九年)松尾大明神

明治六年 下多賀神社と改めた。豆州志稿考証 巻九上 神社部に曰く「・・・として多賀村の総鎮守にして大祠なり。末社四十数社ありしを皆近村に移す。」とあるとおり、近隣の崇敬を集めた由緒深い神社である。

古くから夫婦円満、縁結びの御神木といわれる「なぎ」の大木数本があり、その他樹齢数百年の樹々におおわれている。

特種神事

一 水浴せ踊り(国選択無形民俗文化財)

いつ頃から始められたか不明であるが、歴史は古く、数えで十五歳になった男子 大晦日の晩、「宿若衆」に仲間入りをした。これをお披露目する祝い行事

毎年一月二日社前において行われ、「水浴せ踊り」を踊り唄いながら踊る、この最中 前年に結婚した若者に浄められた海水を笹で振り掛け「水祝い」をする一 鹿島踊り(熱海市指定無形民俗文化財)

当地に何時頃より伝わり踊り始められたかは不明であるが、常陸の鹿島神宮より発せられ、難病除けや豊作祈願をしたものが伝わったといわれている。例大祭に境内、卸旅所にて氏子若衆達によって踊り継がれ奉納されてきた。

境内社 秋葉神社、天神社、庚申社、水神社、琴平社、疱瘡社

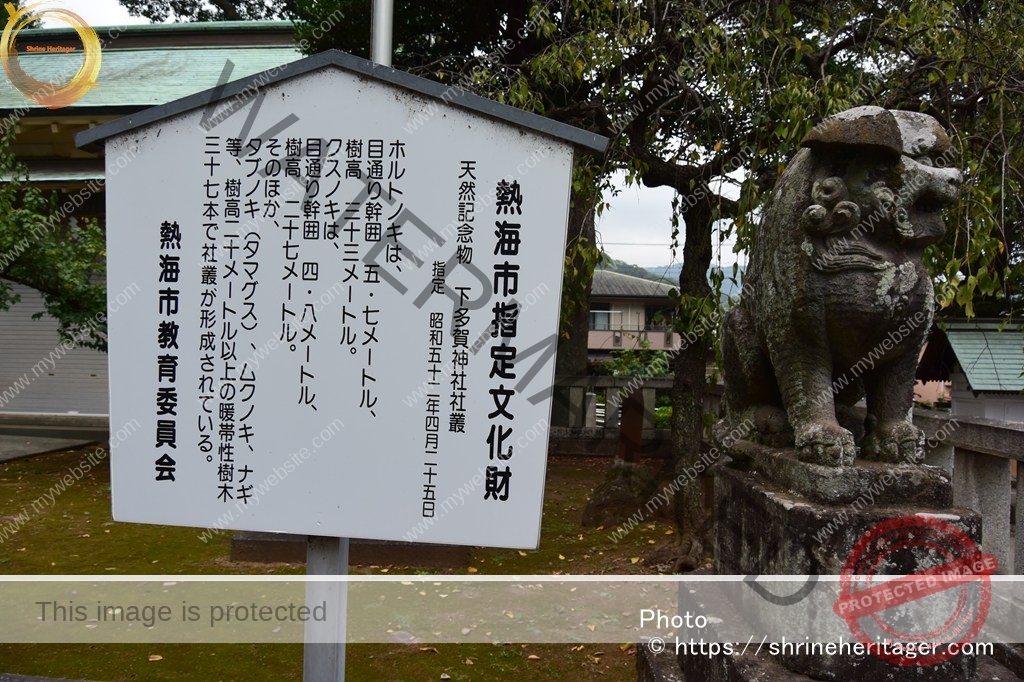

御神木

ホルトノキ 目通り幹囲 五.七米 樹高三十二米 推定樹齢八百年

クスノキ 目通り幹囲 四.八米 樹高二十七米社 紋 十六弁八重菊

宝 物

一 金銅製鈴釧 二 青銅製経筒 三 神社記巻物下多賀神社 当神社境内地において発見された経塚遺物が東京国立博物館に保管されている

経塚遺物 出土品の詳細は裏面に記載現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『豆州志稿(ずしゆうしこう)』に記される内容

松尾明神と称し もとは多賀大社と称していた として記されています

【抜粋意訳】

松尾明神 下多賀村

村社 下多賀神社 祭神不祥

○本 多賀大社と云 里人云 江州犬上郡 多賀神社と同神也と されば伊弉諾尊を祀る也

按するに 神名記に 熱海湯の明神 の次に 多の明神 を載す 即ち 此神なる 可くして 脱するに賀宇也

昔は多賀両村の總鎮守にして大祠也 末社四十ありしを 皆 近村に移す

寛文十一年上梁文に云 大明神多賀郷中村と 又 神屋敷の地名は昔 神官坊のありし處と云 慶長六年札あり境内社に 一は琴平、水神、疱瘡神、を合祀 一は秋葉、天神、庚申、を合祀

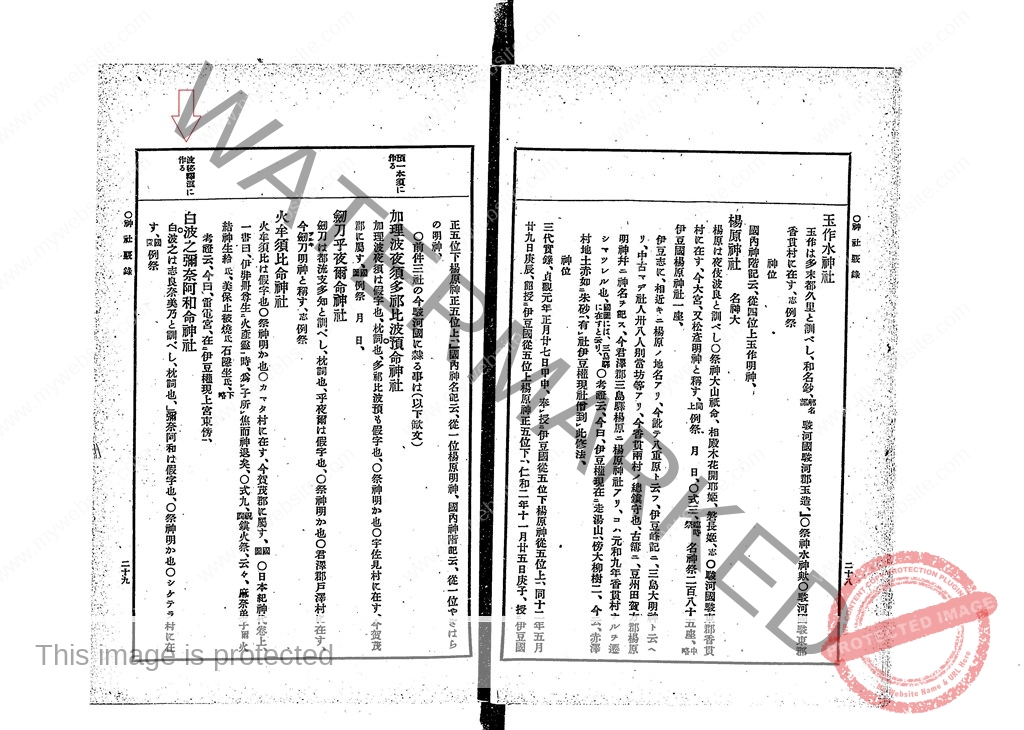

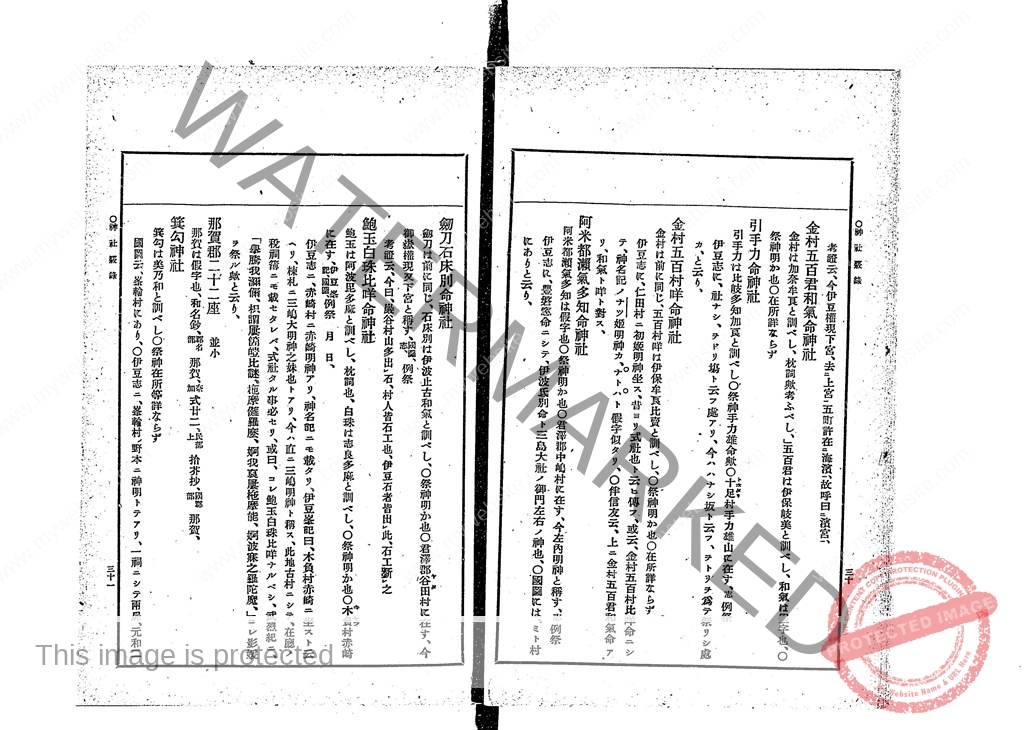

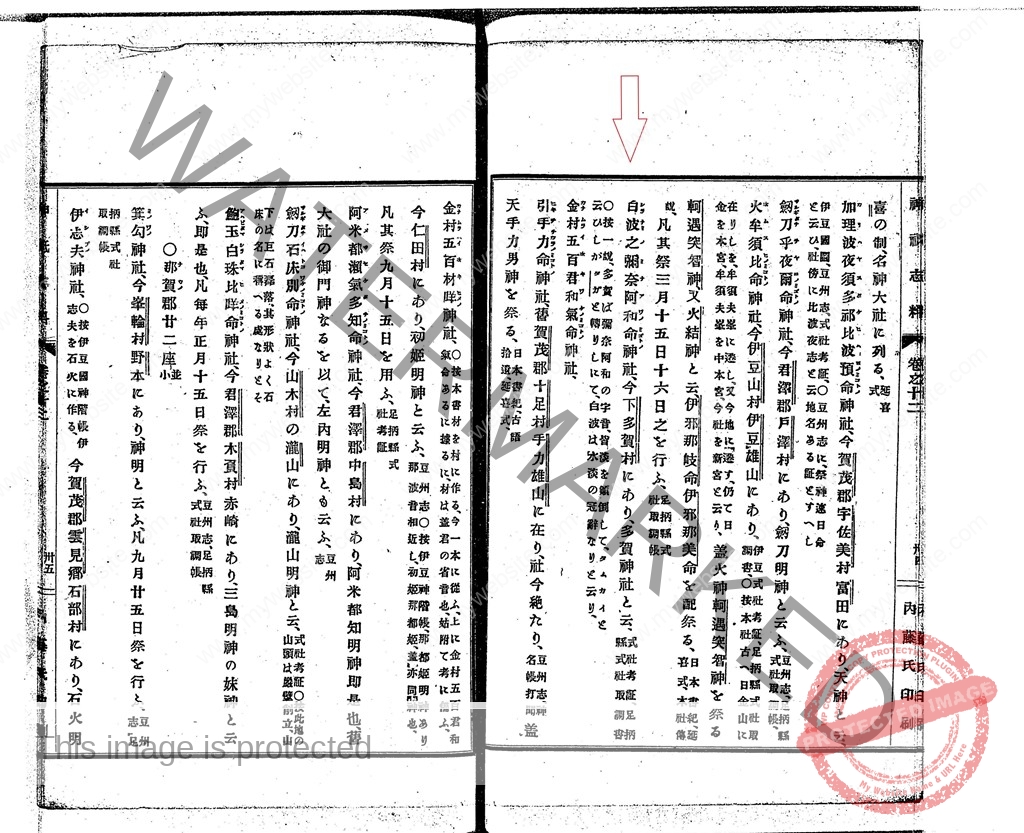

【原文参照】

秋山章 著 ほか『豆州志稿』巻之9,栄樹堂,明21-28. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765148

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・下多賀神社 社殿〈権現造(コンクリート造)昭和四十一年新築〉

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉6社合殿

天神社 秋葉社 庚申社 琴平社 水神社 疱瘡社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木 ホルト

Please do not reproduce without prior permission.

御神木 ホルト

推 定 樹 齢 八百年

目通り幹囲 五・七メートル

樹 高 三十ニメートルホルトの木は本州南関東沿海部以南から台湾・中国南部・インドシナ半島にわたって広く分布する照葉樹でホルトのき科の常緑喬木である

葉は革質で長楕円形、夏に五弁の黄緑色の小花を開き材を利用し樹皮を染料とする。緑葉の中に常に鮮紅色をした老葉をつけているので人目をひきつける。

和名 ホルトノキ

別名 すぐのき、もがし はぼそのき現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・夫婦石

Please do not reproduce without prior permission.

夫婦石

古来より、向かって左側の石を「蛙石」と呼び、田植えの頃など雨の欲しい時にこの石を揺すって雨乞いをした。

右側の石には特に呼び名はないが、蛙石とは反対に晴天を祈願する時にこの石を揺すった。

また、この二つの石は形状からみても男性女性を象徴し、若い夫婦がこの石を撫でながら子宝祈願をしたと云われている。

祭神が夫婦であることから、この一対の石を「夫婦(メオト)石」と呼んでいる。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所・天王社《主》素盞嗚命

Please do not reproduce without prior permission.

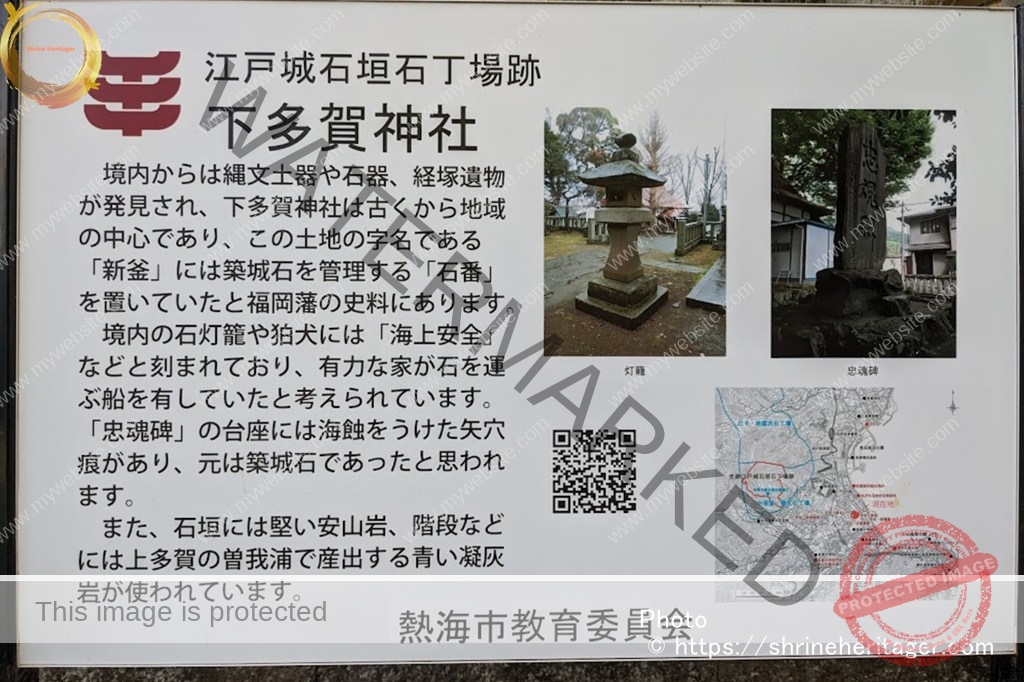

・江戸城石垣石丁場跡

江戸城石垣石丁場跡

境内からは縄文土器や石器、経塚遺物が発見され、下多賀神社は古くから地域の中心であり、この土地の字名である「新釜」には築城石を管理する「石番」を置いていたと福岡藩の史料にあります。

境内の石灯籠や狛犬には「海上安全」などと刻まれており、有力な家が石を運ぶ船を有していたと考えられています。

「忠魂碑」の台座には海蝕をうけた矢穴痕があり、元は築城石であったと思われます。

また、石垣には堅い安山岩、階段などには上多賀の曽我浦で産出する青い凝灰岩が使われています。熱海市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

スポンサーリンク

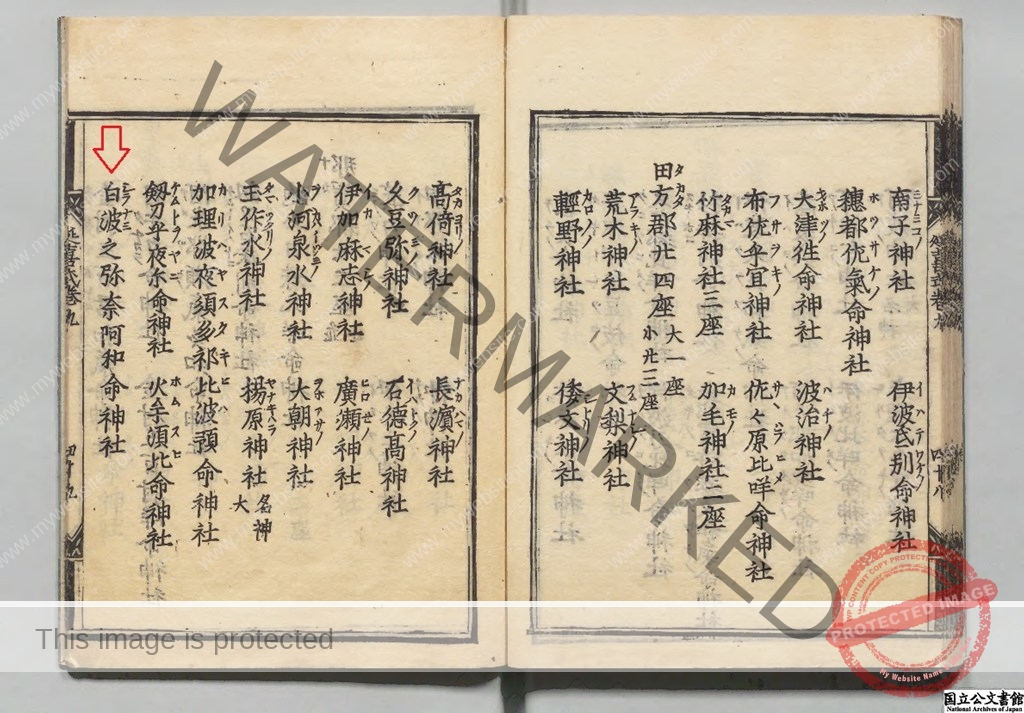

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)田方郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 白浪之彌奈阿和命神社

[ふ り が な ](しらなみの みなあわのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Shiranamino mina awanomikoto no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 伊豆國 田方郡 白浪之彌奈阿和命神社(しらなみのみなあわのみことの かみのやしろ)の論社について

・多賀神社(熱海市上多賀)

・下多賀神社(熱海市下多賀)

・大瀬神社(沼津市西浦江梨)

・淡島神社〈厳島神社〉(沼津市内浦重寺淡島)

・多賀神社(三島市谷田)

・大朝神社(沼津市下香貫)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR伊東線 伊豆多賀駅からR135号を南下して約1.1km 車で3分程度

下多賀神社(熱海市下多賀)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社頭には社号標が建ち゛下多賀神社゛と刻字されています

石段を上がると すぐに鳥居があり 一礼をしてからくぐり抜け もう一段上の境内へと進みます

広い境内の先に石垣で養生されているもう一段高い壇に社殿が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がると狛犬が座します

Please do not reproduce without prior permission.

向かって左手には 〈境内社〉6社(天神社 秋葉社 庚申社 琴平社 水神社 疱瘡社)合殿が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

御神木のホルトの木もあります

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

社殿 境内 社頭は東方向を向いていて 社頭から数十メートル先の東には相模湾が広がっています

延喜式に云う゛白浪之彌奈阿和命神社゛の白波には相応している地ではあります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 白波之彌奈阿和命神社について 所在は゛シケテラ村に在す゛〈現 淡島神社〈厳島神社〉(沼津市内浦重寺淡島)〉と記しています

【抜粋意訳】

白波之彌奈阿和命神社

白波之は 志良奈美乃と訓べし、枕詞也、」彌奈阿和は假字也、

○祭神明か也

○シケテラ村に在す、〔國圖〕 例祭

考証云、今伊豆権現下宮、去に上宮五町許在に海濱、故呼曰に濱宮

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 白波之彌奈阿和命神社について 所在は゛今 下多賀村にあり、多賀神社と云、゛〈現 下多賀神社(熱海市下多賀)〉と記しています

【抜粋意訳】

白波之彌奈阿和命(シラナミノミナアワノミコトノ)神社

今 下多賀村にあり、多賀神社と云、〔式社考証、足柄縣式社取調書〕

〇按 一説、多賀は彌奈阿和の字音、皆 淡を顚倒して、タムカイと云ひしがタガと轉りしにて、白波は水淡の冠辞なりと云り、

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 白波之彌奈阿和命神社について 所在は゛上多賀村(田方郡多賀村大字上多賀)゛〈現 多賀神社(熱海市上多賀)〉と記しています

他の説として

゛君澤郡重寺村の處に記され 延喜式攷異に案國圖有彌奈阿波島と見えたるが此村 海中に淡島と云 一巖島有て頂上に辨天゛〈現 淡島神社〈厳島神社〉(沼津市内浦重寺淡島)〉

゛駿河國駿東郡 香貫村に在て豆志に大朝神社なりと云る社゛〈現 大朝神社(沼津市下香貫)〉

゛君澤郡谷田村小山鎭座 多賀明神ならむか゛〈現 多賀神社(三島市谷田)〉

【抜粋意訳】

白波之彌奈阿和命(シラナミノミナアワノミコトノ)神社

祭神

祭日

社格 (明細帳 上多賀村なし 谷田村に多賀神社あり右ならんか無社格)(村社)所在 上多賀村(田方郡多賀村大字上多賀)

今按 式社攷證に國圖に君澤郡重寺村の處に記され 延喜式攷異に案國圖有彌奈阿波島と見えたるが此村 海中に淡島と云 一巖島有て頂上に辨天と稱する小社ありと云ひ

又 一説に駿河國駿東郡 香貫村に在て豆志に大朝神社なりと云る社ならむか 其は神階記にタムカイの明神有て 此海濱の舊地名タムカイと云し山なれば 此なるべきか

又 君澤郡谷田村小山鎭座 多賀明神ならむか 豆志に多賀神社 又田川神社と稱す 田河は多賀也 神階記に所謂タムカイは 美奈阿和を轉倒して字音に唱たる稱なるが 現今 當社の神名を或はタムガと稱し 或は田川と稱するは 皆タムカイの轉訛と聞ゆ 斯て神號の白波は彌奈阿和へ係る冠辞 彌奈阿和は 御社の川流近く鎭座なるより 例の實地の形勝に因て負せたる也と云るなど 何れも明證と云難し

又 上多賀村鎭座 多賀神社には非じかと思ふ因(ヨシ)有り 村名の多賀は神名より出 神名の多賀は彼タンカイより起たる稱と思はれ 社地の海濱に近きと海上より憑來玉へると云 社傳の白波云々の神號に合ひ

又 寛永の上梁文に祭神を阿波命神社と記したる小緣(オホロケ)ならず聞ゆと云るはいと由あり 縣の註進狀にも此地と定めたれば今之に從ふ

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

下多賀神社(熱海市下多賀)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.