猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)は 桓武天皇が この神の託宣により平安遷都を決意され 延暦12年(793)勅願によって社殿を造営と伝えます かつては広大な境内でしたが 応仁の乱以後も度々火災に遭い悉く焼失し 寛政5年(1793)現在地に遷座 延喜式内社 山城國 愛岩郡 出雲髙野神社(いつもの たかのの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

猿田彦神社(Sarutahiko shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊前町

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》猿田彦大神(さるたひこのおほかみ)

《配》天鈿女命(あめのうずめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

猿田彦神社

一、御祭神

猿田彦大神

天鈿女大神一、御由緒

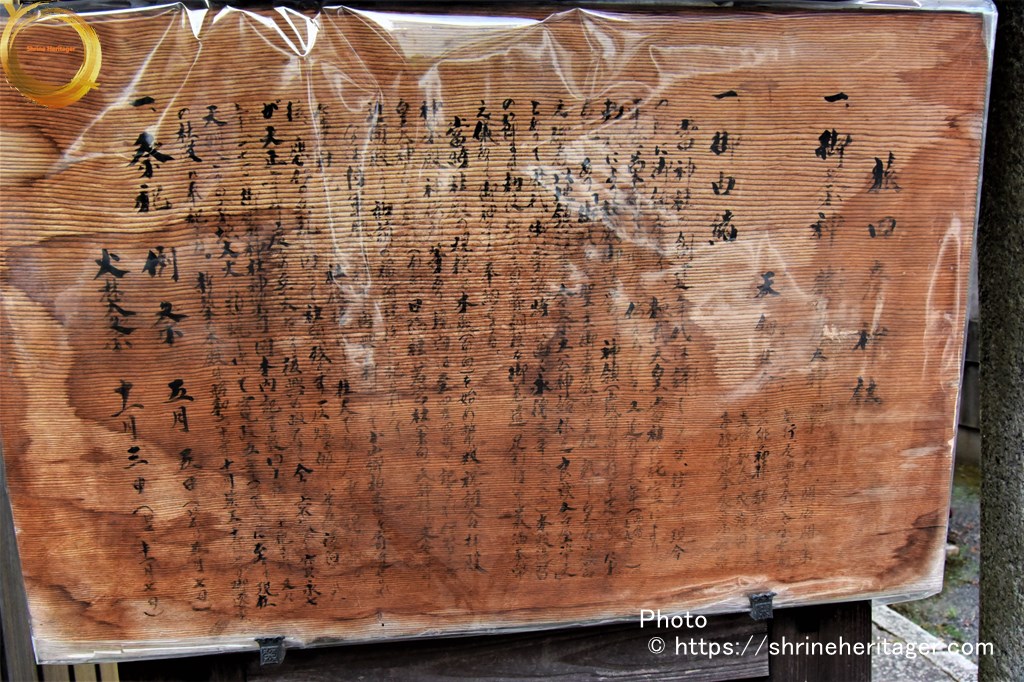

當神社の創建年代は 詳(つまびらか)でないが、往古より現今の地に御鎮座あり。桓武天皇当社の託宣により平安遷都せられたと伝へられる。又延暦十三年勅願により社殿御造営、神領(山城國高野村)を定められた事 社記に見え 尚「御代々之聖主御崇敬異于他就中皇居御造替之砌者以地鎮行事令祭土公神給依之良賤舎屋亦准之」とありて 歴代の御崇敬特に篤く、永徳三年造替の節には将軍職より小山郷柏木田を神領として寄進され 御遷座祭には将軍義満社参、奉幣御神楽奉納ありて 當時の社殿は本殿始め幣殿、祝詞舎、拝殿、神楽殿、神供所等あり境内至四方四町と記され境内には伊勢二所皇大神宮(南向)二柱社、日隅社、若宮社、氏神社、稲荷社(稲荷社は文安年中近衛殿の御勧請)等が配祀され其の規模実に宏壮であったが 應仁の兵乱により社頭残らず灰燼に帰し、其の後復旧されたが天正年中、度々の兵火により復興の暇なく宝永七年上御霊神楽司岡本内記座敷内に祀り寛政五年に至りて現今の社殿に奉祀せり 新築の本殿は昭和六十年十月竣工せしものなり。

一、祭礼

例 祭 五月五日

火焚祭 十一月三日現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

上京区の史蹟百選/猿田彦神社

猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)

上御霊神社の手前にある猿田彦神社は,今では小社となっていますが,かつては広大な境内で,将軍家より神事料として小山郷柏木田が寄進されていました。応仁の乱以後も度々火災に遭い,現在の地に移されたのは寛政5年(1793)のことです。

桓武天皇はこの神の託宣によって平安遷都を決意され,延暦12年(793)勅願によって社殿を造営されたと伝えています。永徳3年(1383)の造営には勅使が差遣され,足利将軍義満も奉幣し,御神楽が奉納されました。

祭神は猿田彦大神と天孫降臨の途上相対して霊力を競いあった天鈿女命(あめのうずめのみこと)の2座で,皇居造営に当たっては,この社の土でもって地鎮の神事を執り行われていました。

上京区役所HPより

https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012277.html

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

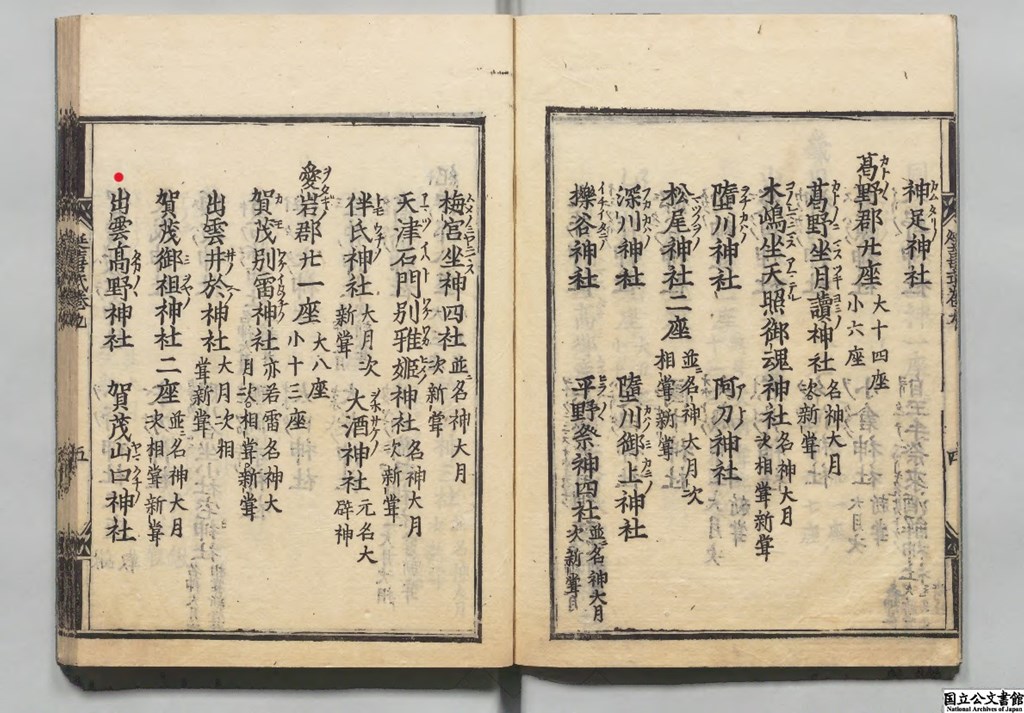

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 出雲髙野神社

[ふ り が な ](いつものたかのの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Itsumo no takao no kaminoyashiro)

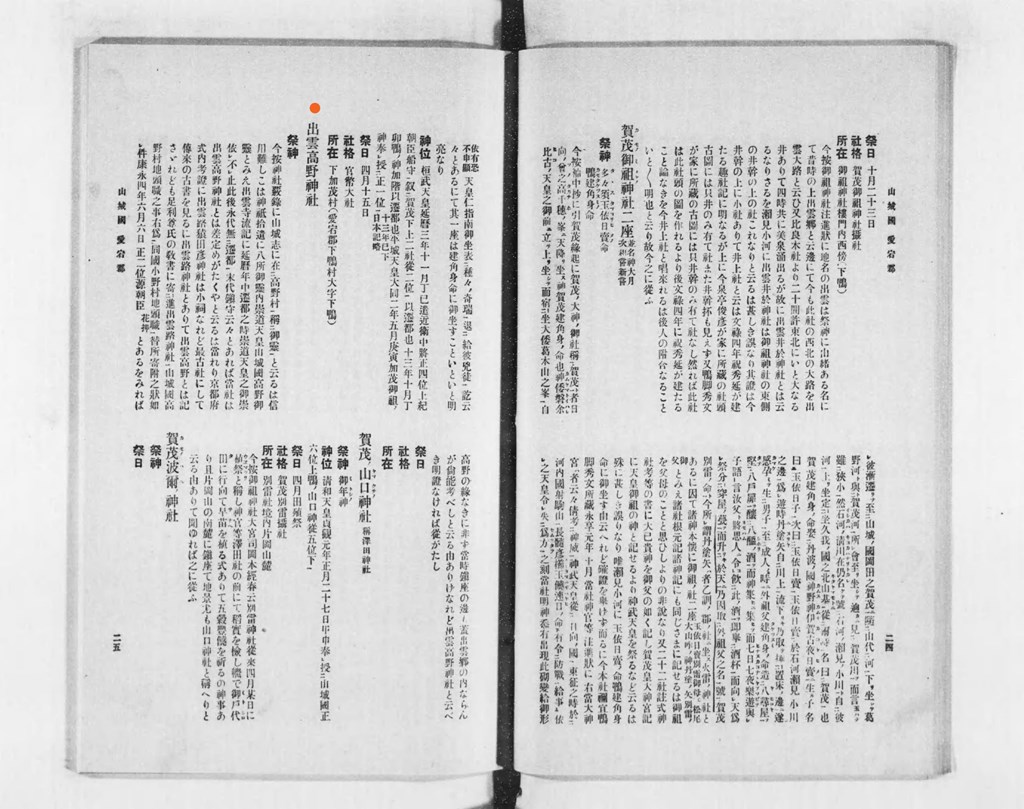

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 山城國 愛岩郡 出雲髙野神社(いつもの たかのの かみのやしろ)の論社について

・出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉

・御蔭神社(京都市左京区上高野東山)

・上御霊神社(京都市上京区上御霊竪町)

・猿田彦神社(京都市上京区上御霊前町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

上御霊神社(京都市上京区上御霊竪町)西側の参道に鎮座

・上御霊神社(京都市上京区上御霊竪町)

上御霊神社の社頭から参道を西へ120m程 徒歩2分

猿田彦神社(京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊前町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

現在は 本当に小さな神社となっていますが 中々の由緒正しき神社であって

当社の社伝によれば 桓武天皇による 長岡京から平安京への遷都が行われたのは 当社の神の託宣であると伝えられます

かつて広大な社地があり 多くの境内社を祀り 将軍足利義満の参詣が伝えられていたほどです

応仁の乱〈すぐ傍の上御霊神社で最初の戦いが始まったとする〉以後 当社は 悉く焼失して 戦国時代にも兵火に遭い 現在の地に移されたのは寛政5年(1793)のことです

拝所にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

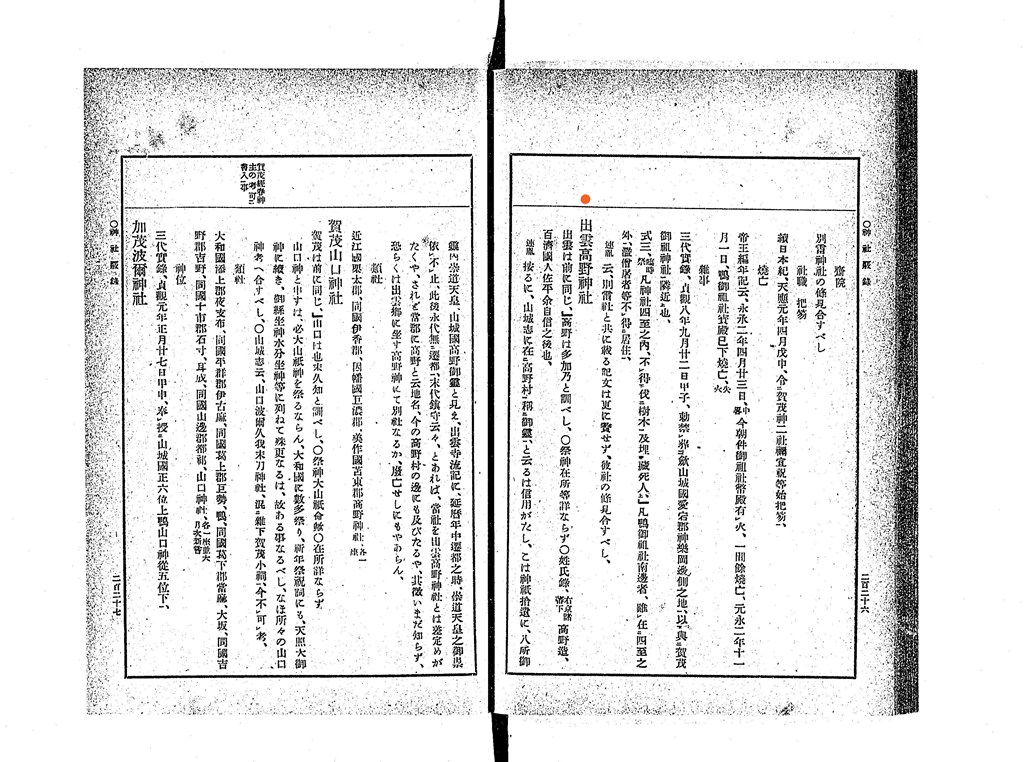

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 出雲高野神社について 祭神や所在は゛等詳ならず゛〈良くわからない〉と記しています

所在について 諸説を挙げています

゛山城志に 在ニ高野村稱ニ御霊、と云るは信用がたし゛〈現 上御霊神社説は信用的できない〉

゛神祇拾遺に、八所御霊内 崇道天皇、山城國高野御霊と見え、出雲寺流記に、・・・当社を出雲高野神社とは差定めがたくや゛〈現 出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉を定めきれない〉

もしかすると゛出雲郷に坐す高野神にて 別社なるか、廃亡せしにもやあらん゛〈出雲郷に鎮座していた高野神は 別神社であるか 廃絶しているのではないだろうか〉

と記しています

【抜粋意訳】

出雲高野神社

出雲は前に同じ、」高野は多加乃と訓べし、

○祭神 在所等詳ならず

○姓氏録、〔右京諸蕃下〕高野造、百濟國人佐平余自信之後也、

〔連胤〕按るに、

山城志に 在ニ高野村稱ニ御霊、と云るは信用がたし、こは神祇拾遺に、八所御霊内 崇道天皇、山城國高野御霊と見え、出雲寺流記に、延暦年中 遷都之時、崇道天皇之御崇依不止、此後永代無ニ遷都、末代鎮守云々、とあれば、当社を出雲高野神社とは差定めがたくや、されど当郡に高野と云地名、今の高野村の邊にも及びたるや、其徴いまだ知らず、

恐らくは出雲郷に坐す高野神にて 別社なるか、廃亡せしにもやあらん、類社

近江國栗太郡、同国伊香郡、因幡國巨濃郡、美作國苫東郡 高野神社(各一座)

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

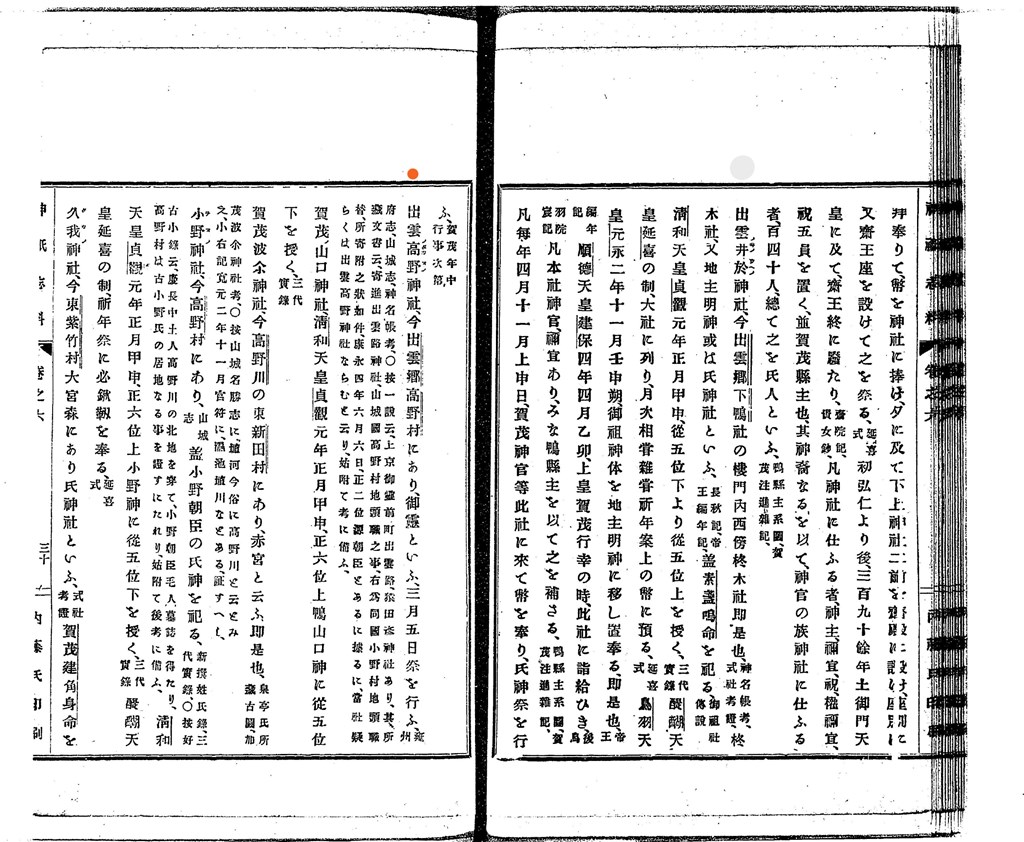

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 出雲高野神社について 所在は゛今 出雲郷高野村にあり、御霊といふ、゛〈現 出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉゛と記しています

又 一説として゛上京御霊前町出雲路、猿田彦神社あり、・・・当社疑らくは出雲高野神社ならむと云り、゛〈現 猿田彦神社(京都市上京区上御霊前町)〉の可能性も考慮すべきとも記しています

【抜粋意訳】

出雲高野(イズモノタカノノ)神社

今 出雲郷高野村にあり、御霊といふ、三月五日祭を行ふ、〔山城志、神名帳考、〕

〔〇按 一説云、上京御霊前町出雲路、猿田彦神社あり、其所蔵文書云、寄進出雲路神社、山城國高野村地頭職之事、右爲同國小野村地頭職替、所寄附之状如件、康永四年六月六日、正二位源朝臣とあるに據るに、当社疑らくは出雲高野神社ならむと云り、姑附て考に備ふ〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 出雲高野神社について 祭神や所在は゛等詳ならず゛〈良くわからない〉と記しています

所在について 諸説を挙げています

゛山城志に 在ニ高野村稱ニ御霊、と云るは信用がたし゛〈現 上御霊神社説は信用的できない〉

゛神祇拾遺に、八所御霊内 崇道天皇、山城國高野御霊と見え、出雲寺流記に、・・・当社を出雲高野神社とは差定めがたくや゛〈現 出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉を定めきれない〉

もしかすると゛出雲郷に坐す高野神にて 別社なるか、廃亡せしにもやあらん゛〈出雲郷に鎮座していた高野神は 別神社であるか 廃絶しているのではないだろうか〉

との『神社覈録』の説を記しています

さらに 京都府式内考證の説として゛出雲路 猿田彦神社は小祠なれど最古社゛〈現 猿田彦神社(京都市上京区上御霊前町)〉の可能性も考慮すべきなのだが 確証がなく今は決定しきれない とも記しています

【抜粋意訳】

出雲高野神社

祭神

今按

神社覈録に 山城志に在ニ高野村 稱ニ御霊と云るは信用難し こは神祇拾遺に八所御霊内崇道天皇 山城國高野御霊とみえ 出雲寺流記に、延暦年中 遷都之時、崇道天皇之御崇依不止、此後永代無ニ遷都、末代鎮守云々、とあれば、当社を出雲高野神社とは差定めがたくや と云るは當れり

京都府式内考證に 出雲路 猿田彦神社は小祠なれど最古社にして 傳来の古書を見るに出雲路神社とありて 出雲高野とは記さざれども 足利尊氏の教書に寄ニ進 出雲路神社 山城國高野村地頭職之右為 同國小野村地頭職 替所寄附之狀如 件 康永四年六月六日正二位源朝臣 花押 とあるをみれば 高野の緣なきに非ず 當時 鎮座の邊も 盖 出雲郷の内ならんが 尚能考べしと云る 由ありげなれど 出雲高野神社と云べき明證なければ從がたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

猿田彦神社(京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊前町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.