太神社(おおのじんじゃ)は 東西大鐘2村の産土神として字大坪に鎮座した「諏訪大明神」で 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)と伝わります 東大鐘の山神社・西大鐘の天一目連神社・山神社を大正2年に合祀の上 大正5年(1916)石部神社に合祀をされた後 昭和22年(1947)現在地に分祀されたものです

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

太神社(Ohno shrine)

【通称名(Common name)】

旧称別名「諏訪大明神」

【鎮座地 (Location) 】

三重県四日市市大鐘町1556-4

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》神八井耳命(かんやいみみのみこと)

《合》大山祇命(おおやまつみのみこと)

天照大御神(あまてらすおほみかみ)

大山祇命(おほやまつみのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

ご祭神の神八井耳介はその字の通り八つの井戸(命の源である水の恵みを司るところ)、八つの耳をもつ(すべてのことを聞き入れて下さる意)聡明で慈悲深い神さまです。八つの意味するところは、末広がり七転八起の運を開く心願成就の意味であります。家内安全、五穀豊穣、開運(社運隆昌)、安産、学業の神

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

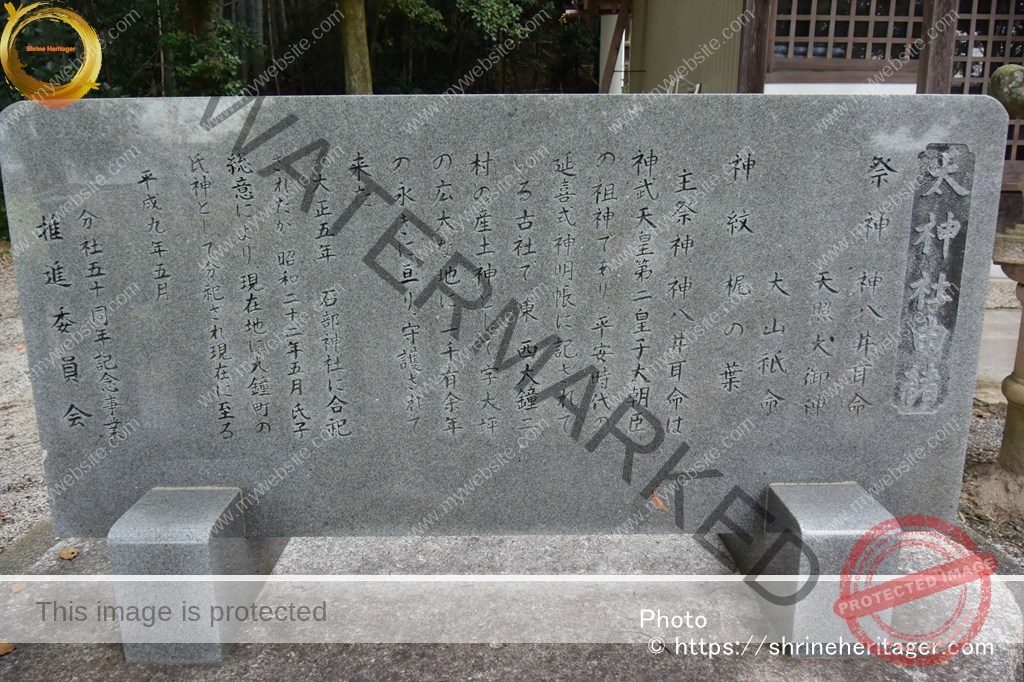

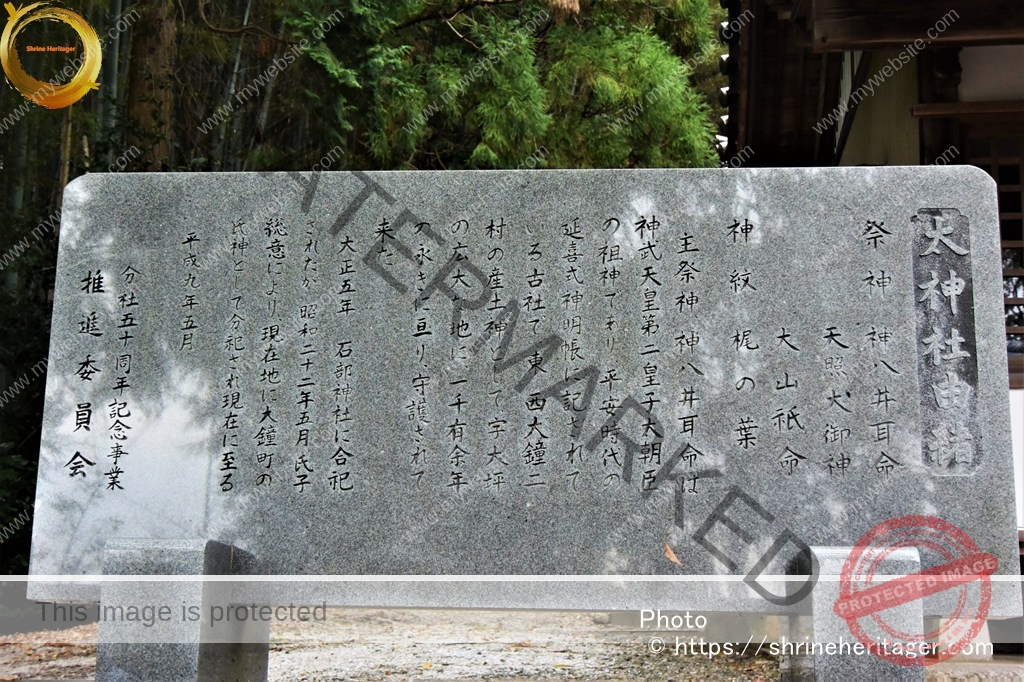

太神社由緒

祭神

神八井耳命

天照大御神

大山祇命神紋

梶の葉主祭神 神八井耳命は 神武天皇第二皇子 大朝臣の祖神であり、平安時代の延喜式神名帳に記されている古社で、東西大鐘二村の産土神として字大坪の広大な地に一千有余年の永きに亘り守護されて来た。

大正五年 石部神社に合祀されたが 昭和二十二年五月氏子総意により現在地大鐘町の氏神として分祀され現在に至る。

平成九年五月

分社五十周年記念事業 推進委員会現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

主祭神の神八井耳命は、神武天皇の第二皇子 太朝臣(多朝臣)の氏祖であり、社名の起源と推測される。

また、別名「諏訪大明神」と称され、近郷近在の参詣者で賑わったことが伝えられている。御神紋は「梶の葉」でありその証とされる。創祀は詳らかでないが、平安時代に編纂された延喜式神明帳に記されている由緒ある古社で、東大鐘、西大鐘ニケ村の産土神として東大鐘大坪の地に広大な神域を擁し、一千余年の永きに亘り守護されて来た。

明治末期の神社合祀令により、大正2年東大鐘の山神社と共に西大鐘の天一目連神社、山神社を合祀の上、同年5年に近隣の石部神社に合祀をされ、以来30年余の後、昭和22年5月3日氏子総意により太神社、山神社を元の地に分祀され、東大鐘(現大鐘町)の氏神として現在に至る。

皇學館大学現代日本社会学部神社検索システム研究会と三重県神社庁教化ホームページ委員会とが共同で制作HPより

https://jinja-net.jp/jinjacho-mie/jsearch3mie.php?jinjya=63656

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈太神社 旧鎮座地〉太神社跡(四日市市大鐘町)

〈大正5年(1916)石部神社 に合祀される以前の 太神社の旧鎮座地 跡〉

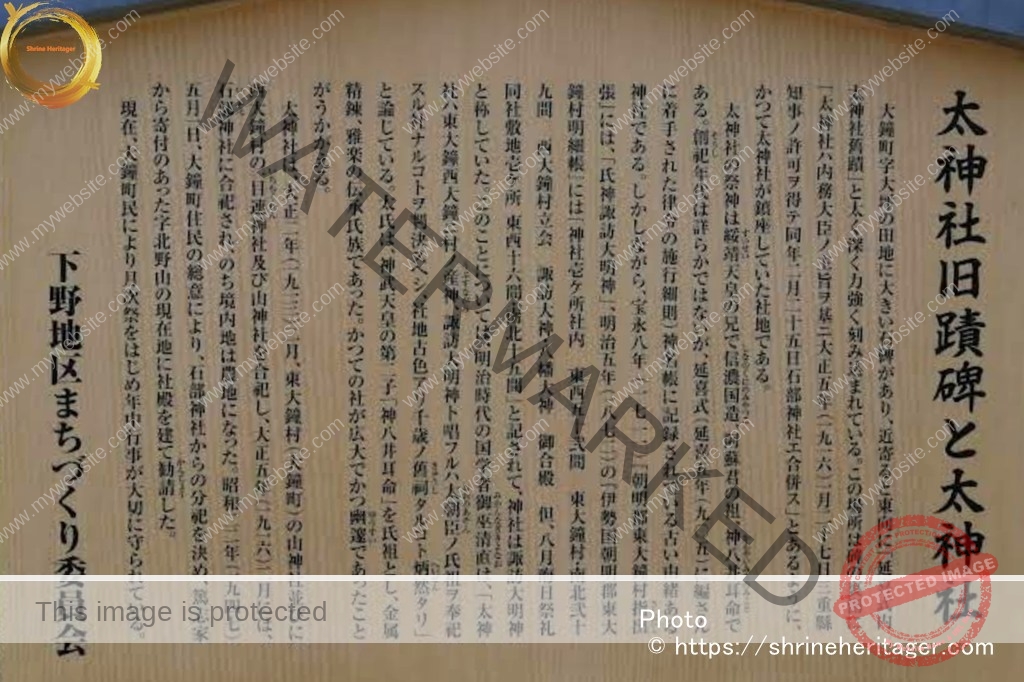

太神社旧蹟碑と太神社

大鐘町字大坪の田地に大きい石碑があり、近寄ると東向に「延喜式内太神社舊蹟」と太く深く力強く刻み込まれている。

この場所は碑の裏側に「太神社ハ内務大臣ノ主旨ヲ基二大正五年(一九一六)一月二十七日三重縣知事ノ許可ヲ得テ同年二月二十五日石部神社エ合併ス」とあるように、かつて太神社が鎮座していた社地である。太神社の祭神は綏靖(すいぜい)天皇の兄で信濃国造(しなののくにのみやつこ)、阿蘇君の祖、神八井耳命(かんやいみみのみこと)である。

創祀(そうし)年代は詳らかではないが、延喜式(延喜5年(九〇五)に編さんに着手された律令の施行細則)神名帳に記録されている古い由緒ある神社である。

しかしながら、宝永八年(一七一一)『朝明郡東大鐘村指出張』には、「氏神諏訪大明神」、明治五年(一八七二)の『伊勢国朝明郡東大鐘村明細帳』には「神社壱ケ所社内 東西五十弐間 東大鐘村・南北弐十九間 西大鐘村立会 諏訪大神・八幡大神 御合殿 但、八月晦日祭礼 同社敷地壱ケ所 東西十六間・南北十五間」と記されて、神社は諏訪大明神と称していた。

このことについては、明治時代の国学者 御巫清直(みかんなぎきよなお)は、「太神社ハ東大鐘西大鐘ニ村ノ産神、諏訪大明神卜唱フルハ太朝臣(おおのあそん)ノ氏祖ヲ奉祀スル社ナルコトヲ判決スへシ、社地古色アリ千歳ノ舊祠(きゅうし)タルコト炳然(へいぜん)タリ」と論じている。

太氏は、神武天皇の第二子「神八井耳命」を氏祖とし、金属精錬、雅楽の伝承氏族であった。かつての社が広大でかつ幽邃(ゆすい)であったことがうかがえる。太神社は、大正二年(一九一三)二月、東大鐘村(大鐘町)の山神社 並びに 西大鐘村の一目連(いちもくれん)神社 及び 山神社を合祀し、大正五年(一九一六)二月には、石部神社に合祀され、のち境内地は農地になった。

昭和二十二年(一九四七)五月一日、大鐘町住民の総意により、石部神社からの分祀を決め、篤志家から寄付のあった字北野山の現在地に社殿を建て勧請(かんじょう)した。現在、大鐘町民により月次祭をはじめ年中行事が大切に守られている。

下野地区まちづくり委員会

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

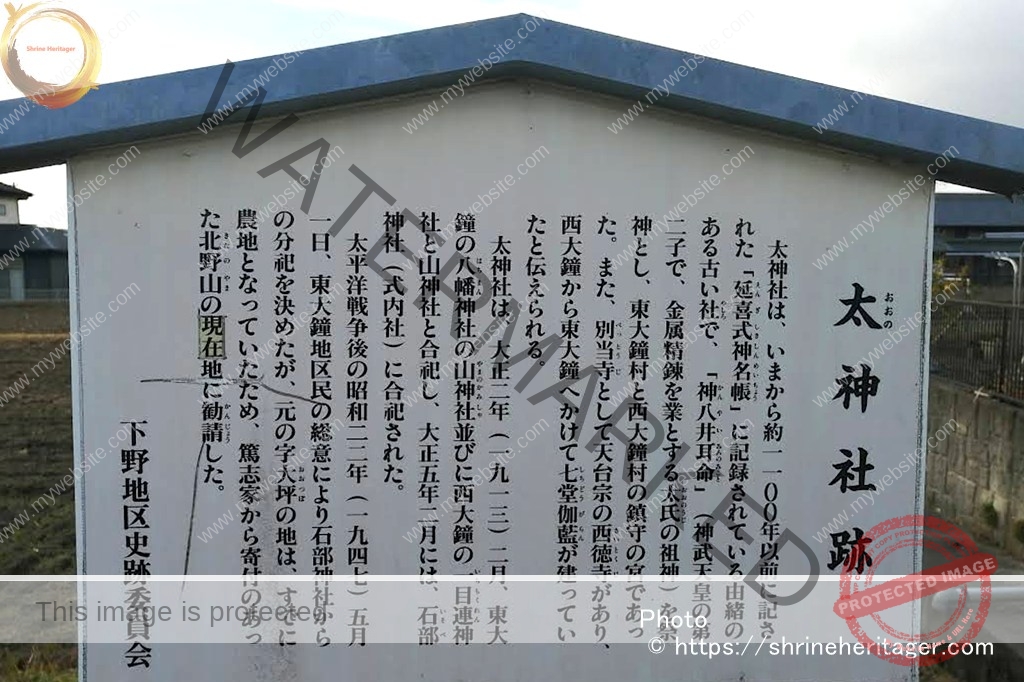

太(おおの)神社跡

太神社は、いまから約一一○○年以前に記された『延喜式神名帳』に記録されている由緒のある古い社で、『神八井耳命(かんやいみみのみこと)』 (神武天皇の第二子で、金属精鍊を業とする太氏(おおのうじ)の祖神 )を祭神とし、東大鐘村と西大鐘村の鎮守の宮であった。また、別当寺(べつとうじ)として天台宗の西徳寺(さいとくじ)があり、西大鐘から東大鐘へかけて七堂伽藍(しちどうがらん)が建っていたと伝えられる。

太神社は、大正二年 (ー九一三 )二月、東大鐘の八幡(はちまん)神社の山神社(やまのかみしゃ) 並びに 西大鐘の一目連(いちもくれん)神社と山神社と合祀し、大正五年二月には、石部(いそべ)神社 (式内社 )に合祀された。

太平洋戦争後の昭和二十二年 (一九四七)五月一日、東大鐘地区民の総意により石部神社からの分祀を決めたが、元の字 大坪(おおつぼ)の地は、すでに農地となっていたため、篤志家から寄付のあった北野山の現在地に勧請した。

下野地区史跡委員会

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

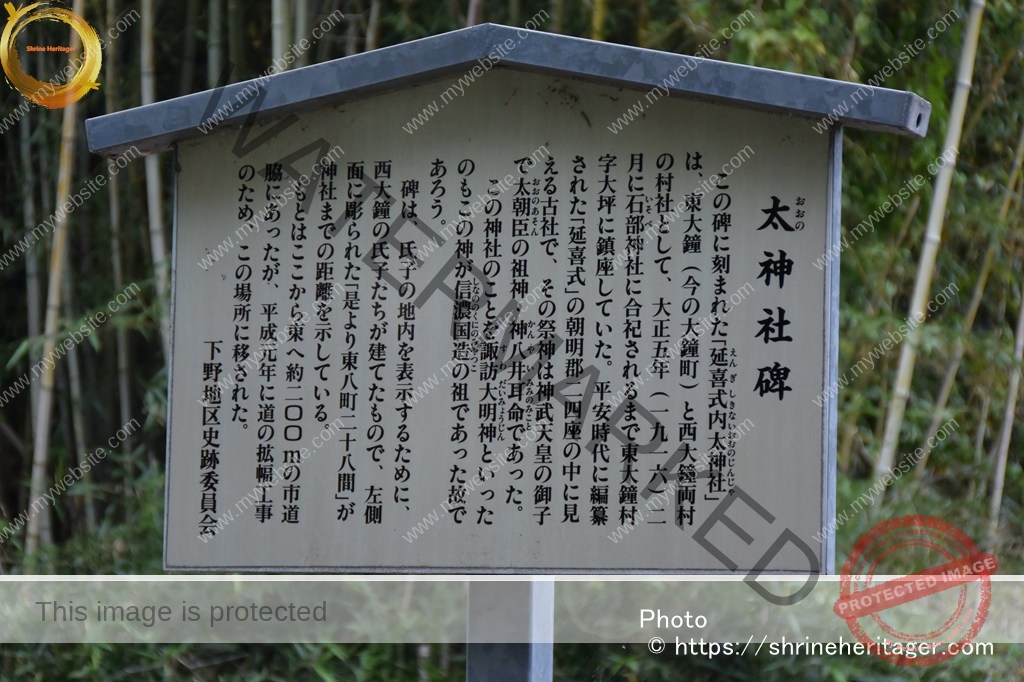

・太神社碑(西大鐘町)・天一目連神社(西大鐘)

Please do not reproduce without prior permission.

太(おおの)神社碑

この碑に刻まれた「延喜式内(えんぎしきない)太神社(おおのじんじゃ)」は、東大鐘(大鐘町)と西大鐘 両村の村社として、大正五年(一九一六)二月に石部(いそべ)神社に合祀されるまで東大鐘村字大坪に鎮座していた。

平安時代に編纂された「延喜式」の朝明郡二十四座の中に見える古社で、その祭神は神武天皇の御子で太朝臣(おおのあそん)の祖神・神八井耳命(かんやいみみのみこと)であった。この神社のことを諏訪大明神(すわだいみょうじん)といったのも、この神が信濃国造(しなののくにのみやつこ)の祖であった故であろう。

碑は、氏子の地内を表示するために、西大鐘の氏子たちが建てたもので、左側面に彫られた「是ヨリ東八町二十八間」が神社までの距離を示している。

もとはここから東へ約二〇〇mの市道脇にあったが、平成元年に道の拡幅工事のため、この場所に移された。

下野地区史跡委員会

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・石部神社(四日市市朝明町)

〈明治末期の神社合祀令により 大正5年(1916)太神社旧跡は 石部神社に合祀されました〉

・一目連神社跡(西大鐘町)

〈明治末期の神社合祀令により 〈太神社 旧鎮座地〉太神社跡(四日市市大鐘町)に合祀され その後 大正5年(1916)太神社と共に石部神社に合祀された 一目連神社の旧鎮座地跡〉

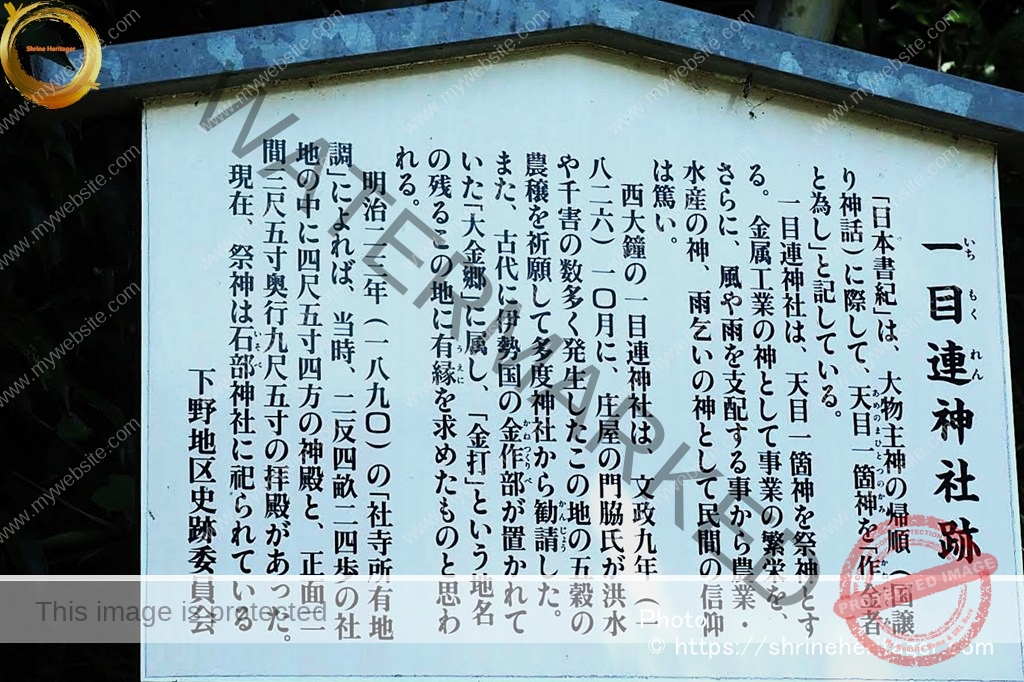

一目連神社跡

『日本書記』は、大物主神の帰順(国譲り神話)に際して、天目一箇神(あめのまひとつのかみ)を「作金者(かねたくみ)と為し」と記している。

一目連神社は、天目一箇神を祭神とする。金属工業の神として事業の繁栄を、さらに、風や雨を支配することから農業・水産の神、雨乞いの神として民間の信仰は篤い。

西大鐘の一目連神社は、文政九年(一八二六)十月に、庄屋の門脇氏が洪水や干害の数多く発生したこの地の五穀の豊穣を祈願して多度大社から勧請(かんじょう)した。

また、古代に伊勢国の金作部(かねつくりべ)が置かれていた「大金郷」に属し、「金打」という地名の残るこの地に有縁(うえに)を求めたものとも思われる。明治二十三年(一八九〇)の『社寺所有地調』によれば、当時、2反4畝24歩の社地の中に4尺5寸四方の神殿と、正面2間3尺5寸奥行9尺5寸の拝殿があった。

現在、祭神は石部神社に祀られている下野地区史跡委員会

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

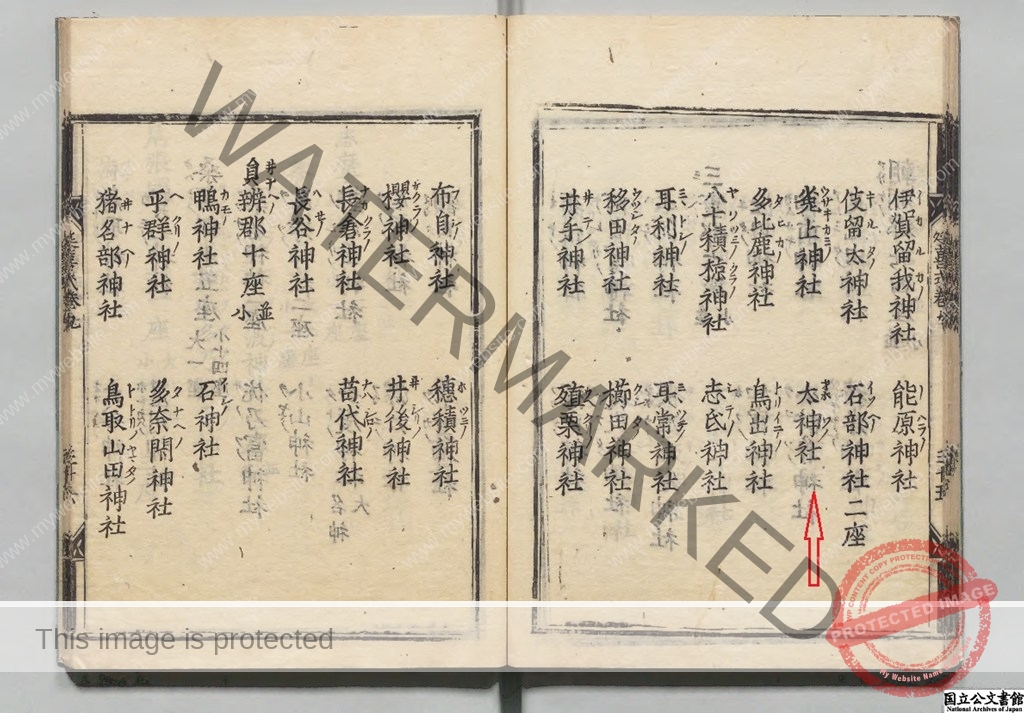

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)朝明郡 24座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 太神社

[ふ り が な ](おほみわのやしろ)

[Old Shrine name](Ohomiwa no yashiro)

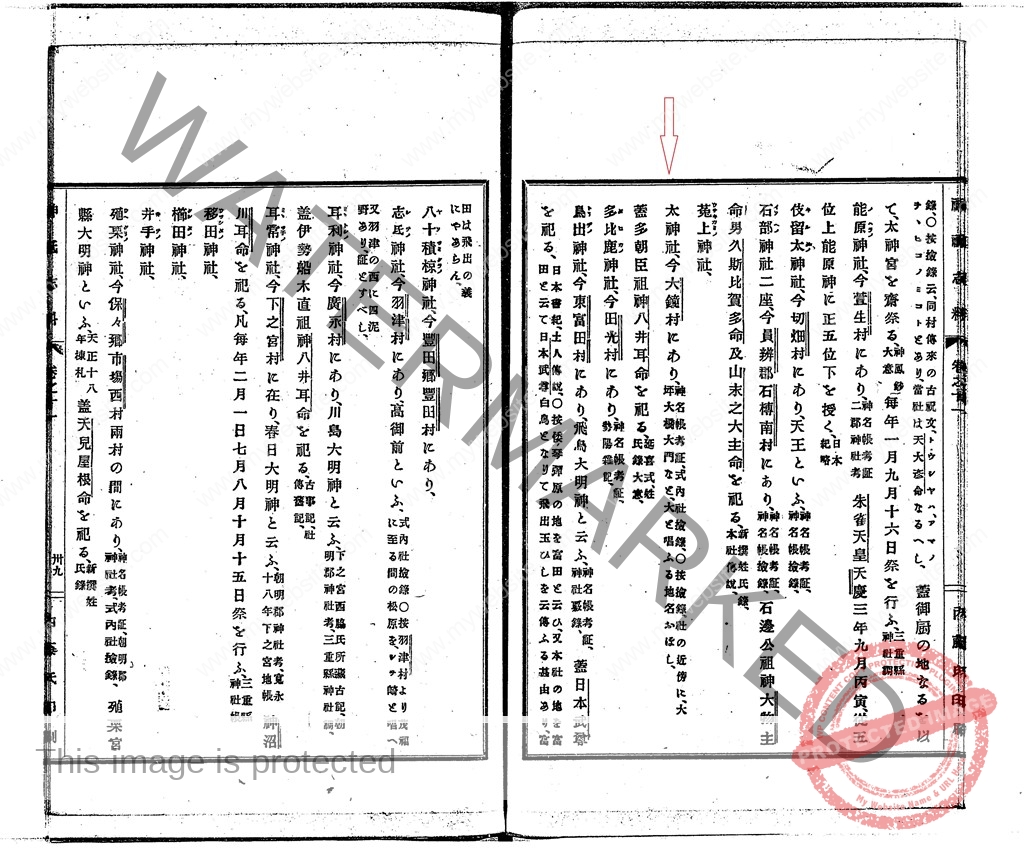

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

大神神社(桜井市三輪)の分霊(わけみたま)と思われる式内社の類社について

①〈大神社 各一座〉

⑴伊勢國 飯高郡 大神社

・伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)

・大神社旧跡(松阪市深長町)

⑵伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)

・太神社旧跡(四日市市大鐘町)

〈旧鎮座地(東大鐘村字大坪)〉

・石部神社(四日市市朝明町)

〈明治末期の神社合祀令により 大正5年(1916)太神社旧跡は 石部神社に合祀されました〉

・太神社(四日市市大鐘町)

〈昭和22年(1947)石部神社から(北野山の現在地)に分祀〉

・大神社(いなべ市大安町)

⑶下野國 都賀郡 大神社

・大神神社(栃木市惣社町)

・太平山神社奥宮(栃木市平井町)

・太平山神社(栃木市平井町)

⑷越後国 頚城郡 大神社

・天津神社(糸魚川市一の宮)

・大神社(糸魚川市平)

・大野神社(糸魚川市大野)

・藤崎神社(糸魚川市藤崎)

・関山神社(妙高市関山)

⑸因幡國 巨濃郡 大神社

・美取神社(岩美町太田)

・荒砂神社(岩美町浦富)

・御湯神社(岩美町岩井)

・多居乃上神社(鳥取市国府町)

➁〈大神神社 各一座〉

⑴尾張国 中島郡 大神神社 名神大

・大神神社(一宮市花池)

⑵尾張国 中島郡 太神神社

・大神社(一宮市大和町)

⑶遠江國 濱名郡 大神々社

・二宮神社(湖西市新居町)

・大神山八幡宮(湖西市大知波)

・神明神社(湖西市白須賀)

・神田神社(湖西市新居町)

・熱田神社(湖西市吉美)

⑷美濃國 多芸郡 大神神社

・大神神社(大垣市上石津町)

・梶谷八幡神社(海津市海津町)

➂〈大神神社 四座〉

⑴備前國 上道郡 大神神社 四座

・大神神社(岡山市中区四御神)

④〈大神神社 各一座〉

⑴阿波國 名方郡 大御和神社

・大御和神社(徳島市国府町)

⑵駿河國 益頭郡 神神社

・神神社(岡部町三輪)

⑶備中國下道郡 神神社

・神神社(総社市八代宮山)

・嚴島神社(総社市真壁)

➄〈美和神社 各一座〉

⑴信濃國 水内郡 美和神社

・美和神社(長野市三輪)

⑵上野國 山田郡 美和神社

・美和神社(桐生市宮本町)

⑶備前國 邑久郡 美和神社

・美和神社(瀬戸内市長船町)

・広高神社〈若宮八幡宮 境内社〉(瀬戸内市邑久町)

・美和神社〈多賀神社 境内〉(瀬戸内市長船町)

・美和神社(瀬戸内市長船町)

⑥〈三和神社 三輪神社 彌和神社 彌和山神社〉

⑴下野國 那須郡 三和神社

・三和神社(那珂川町三輪)

⑵若狭国 遠敷郡 彌和神社

・彌和神社(小浜市加茂)

⑶加賀国 加賀郡 三輪神社

・石浦神社(金沢市本多町)

・加茂神社(津幡町加茂)

・三輪神社(津幡町北中条)

⑷遠江國 濱名郡 彌和山神社

・神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)

詳しくは

大神神社(桜井市三輪)の分霊(わけみたま)と思われる式内社 の記事を参照

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

三歧鉄道三歧線 曉学園前駅から朝明川を渡り北方向へ約1.5km 車での所要時間は5~6分程度

北野山の南麓に 社頭があり 社号標「延喜式内 太神社」が建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

南を向いている社頭の鳥居に 一礼をしてからくぐり抜けて 境内参道を進みます

太神社(四日市市大鐘町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の前には 由緒石碑があります

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 渡殿 本殿の覆い屋が建てられています

社殿の向かって右手には 山神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

ここから西方向に約1kmの所には 「一目連神社跡」と「太神社碑(西大鐘町)」があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

すぐ傍に゛太夫の墓゛がありましたので

Please do not reproduce without prior permission.

太夫(たゆう)の墓

西大鐘近在は中世より岩田御厨(霜野・下野御園)という神宮領で、度會(会)定時は神宮に奉仕する外宮の神人・御師職にあり、領内に御祓や伊勢暦を配付して初穂料を受けて回った。

地元の言い伝えによれば、享和年間(1801~1804)伊勢の太夫さんが この里に御札を持って御饌米を集めに来たが、近在の衆と博打をして無一文になってしまった。

このままでは神宮に帰ることができないと、稲場(因幡)の柳の木の下で切腹して果てた。この碑は、不本意な死を遂げた度会定時のために、村人が故事に基づいて礼を尽くして建立した供養塔であるという。

その20~30年後、庄屋(門脇氏)が多度大社から雨乞いの神として「一目連(いちもくれん)神社」を勧請したとき その境内の現在地に移築したものという。下野地区史跡委員会

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

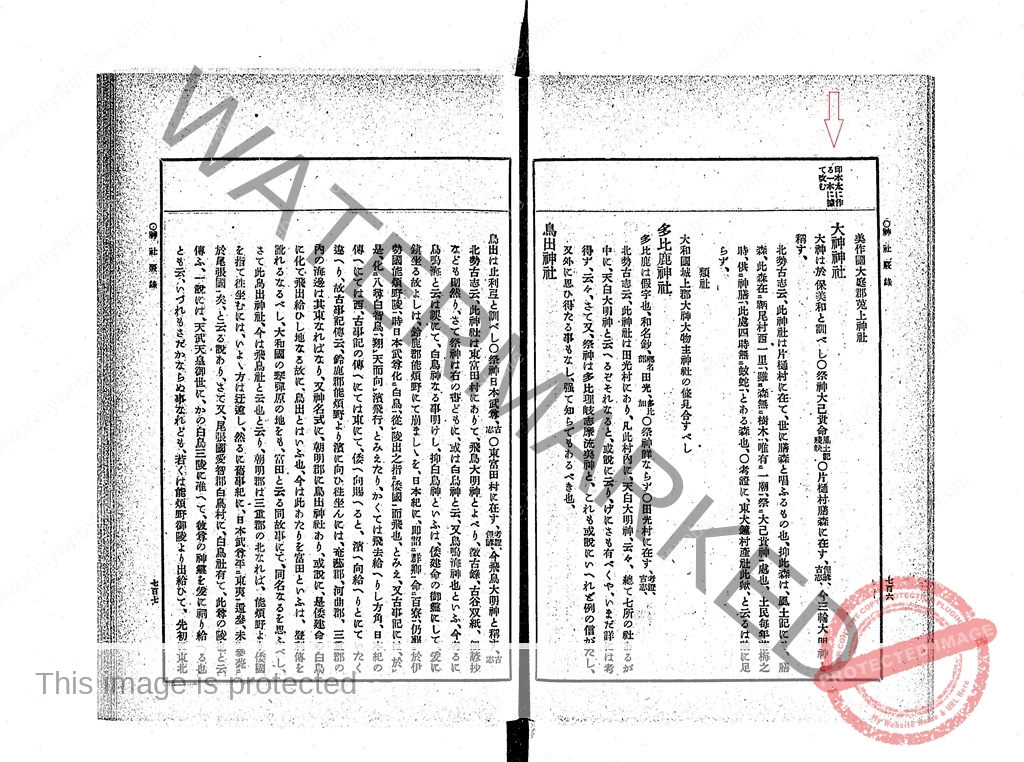

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 太神社について 所在は゛片樋村膳森に在す、゛〈現 大神社(いなべ市大安町)〉と記しています

其の他の説として゛考証に、東大鐘村産社゛〈現 太神社旧跡(四日市市大鐘町)〈旧鎮座地(東大鐘村字大坪)〉〉も挙げています

【抜粋意訳】

大神神社

大神は於保美和と訓べし

○祭神 大己貴命〔風土記残缺〕

○片樋村膳森に在す、〔俚諺、古志〕今三輪大明神と稱す、

北勢古志云、此神社は片樋村に在て、世に膳森と唱ふるもの也、抑此森は、風土記にも、膳森、此森在ニ靹尾村西一里、雖モ森無ニ樹木、唯有ニ一廟、祭ニ大己貴神處也、土民毎年落梅之時、供ニ神膳、此處四時無ニ蚊蛇、とある森也、

○考証に、東大鐘村産社此歟、と云るは論に足らず、

類社

大和國城上郡 大神大物主神社の條見合すべし

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

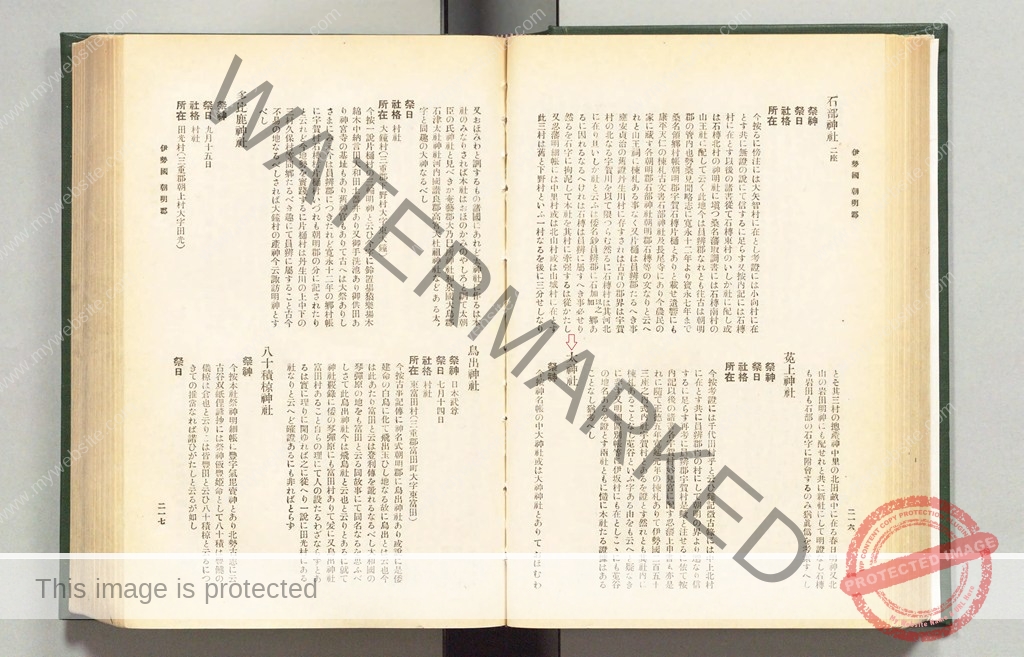

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 太神社について 所在は゛今 大鐘村にあり゛〈現 太神社旧跡(四日市市大鐘町)〈旧鎮座地(東大鐘村字大坪)〉〉と記しています

【抜粋意訳】

太神社

今 大鐘村にあり、〔神名帳考証、式内社検録、〕〔〇按 検録、社の近傍に、大坪 大橋 大門など、大と唱ふる地名おほし、〕

盖 多朝臣祖 神八井耳命を祀る、〔延喜式、姓氏録大意、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 太神社について 所在は゛大鐘村 (三重郡下野村大字束大鐘 )゛〈現 太神社旧跡(四日市市大鐘町)〈旧鎮座地(東大鐘村字大坪)〉〉と記しています

別説として゛一説 片樋村の三輪明神゛〈現 大神社(いなべ市大安町)〉を挙げています

【抜粋意訳】

太神社

祭神

今按 神名帳の中 大神社 或は大神神社とありて おほむわ 又 おほみわ と訓するもの諸国にあれど 太神社に作るは本社のみなり されば 本社は おほのかみのやしろ と訓て 太朝臣の氏神社とみるべきか 奄藝郡 大乃己所神社 和泉國大島郡 石津太神社 河内國讃良郡 高宮大社祖神社などある太ノ字と同趣の大神なるべし

祭日

社格 村社所在 大鐘村 (三重郡下野村大字束大鐘 )

今按 一説 片樋村の三輪明神と云ひ 今字に鈴置場 猿樂場 木綿木中納言田 大和田 土器井あり 又 御手洗池あり御供田あり 神宮寺の基址もあり舊神官もありて 古へは大祭ありしさまにみえ 今は員辨郡につきたれど 寛永十二年の郷村帳に宇賀村 石持村 片樋村いづれも朝明郡の分に記された

りと云れど 今地勢を實践するに片樋村は丹生川の上中下の三村 久保村等同郷たるベき趣にて 員辨に属すること古今不易の地なるべし

されば大鐘村の産神 今云 諏訪明神とすべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

太神社(四日市市大鐘町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.