那波加荒魂神社〈上宮〉(なはかあらみたまじんじゃ)は 天太玉命が この地に降臨「老翁となった天太玉命の農事を鹿が助け 苗(稲)を鹿が背負って運んだ」ので苗鹿の地名と云う 下宮の創建は天智天皇7年(668) 上宮は大同2年(807)別宮の荒魂社として創建とされますが 本殿裏に霊石があり盤座信仰の名残とも伝えられています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

那波加荒魂神社〈上宮〉(Nahaka aramitama shrine)

【通称名(Common name)】

・上の宮

【鎮座地 (Location) 】

滋賀県大津市苗鹿一丁目9-14

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》那波加神社 御祭神の荒魂

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

那波加神社

那波加神社(下社)

天智天皇七年(六六八)

境内社 龍神社 夷社 宇賀社 大将軍社

那波加荒魂社(上社)

平城天皇大同二年(八〇七)

境内社 大炊社 愛宕社 須古社

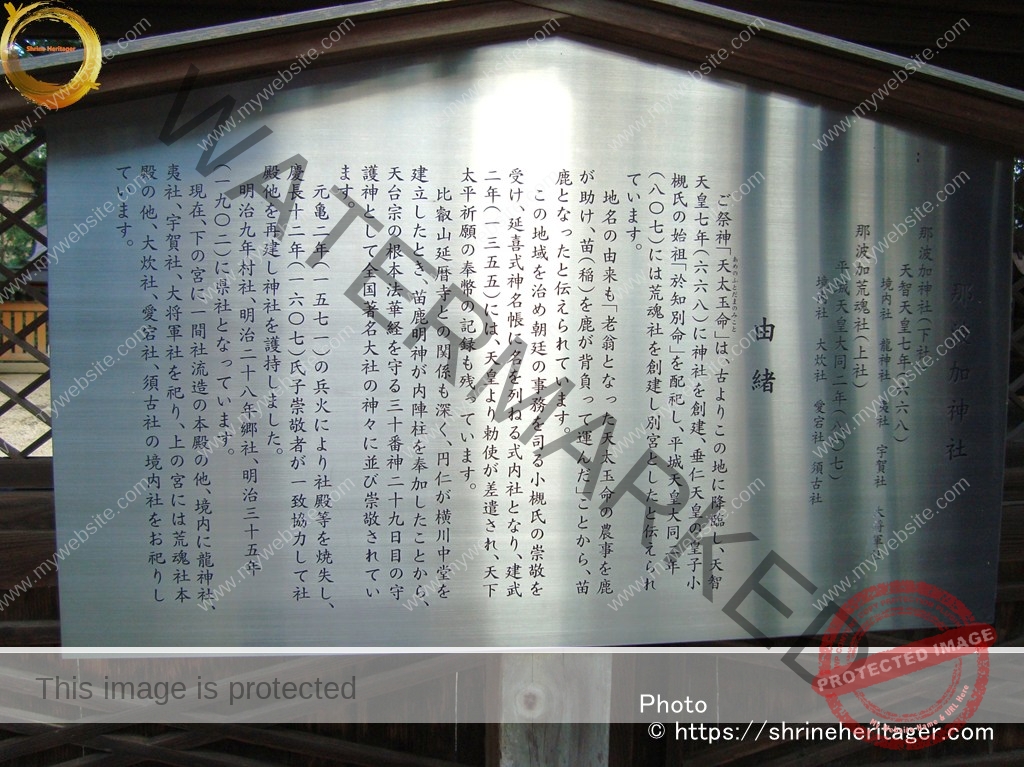

由緒

ご祭神「天太玉命(あめのふとだまのみこと)」は、古よりこの地に降臨し、天智天皇七年(六六八)に神社を創建、垂仁天皇の皇子小槻氏の始祖「於知別命」を配祀し、平城天皇大同二年(八〇七)には荒魂社を創建し別宮としたと伝えられています。

地名の由来も「老翁となった天太玉命の農事を鹿が助け、苗(稲)を鹿が背負って運んだ」ことから、苗鹿となったと伝えられています。

この地域を治め朝廷の事務を司る小槻氏の崇敬を受け、延喜式神名帳に名を列ねる式内社となり、建武二年(一三五五)には、天皇より勅使が差遣され、天下太平祈願の奉幣の記録も残っています。

比叡山延暦寺との関係も深く、円仁が横川中堂を建立したとき、苗鹿明神が内陣柱を奉加したことから、天台宗の根本法華経を守る三十番神二十九日目の守護神として全国著名大社の神々に並び崇敬されています。

元亀二年(一五七一)の兵火により社殿等を焼失し、慶長十二年(一六〇七)氏子崇敬者が一致協力して社殿他を再建し神社を護持しました。

明治九年村社、明治二十八年郷社、明治三十五年(一九〇二)に県社となっています。現在、下の宮に一間社流造の本殿の他、境内に龍神社、夷社、宇賀社、大将軍社を祀り、上の宮には荒魂社本殿の他、大炊社、愛宕社、須古社の境内社をお祀りしています。

那波加神社〈下宮〉案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

本殿裏に霊石があり盤座の名残と伝えられています

霊石拝所のお知らせ

陽春の候 貴殿には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は那波加神社の維持運営に際しまして御奉仕とご支援、ご協力を賜り厚く心より感謝申しあげます。

つきましては那波加神社御鎮座1350年と共に那波加荒魂神社(上ノ宮)も創建1210年と相成りましたので、社殿の後ろ側に1200年余り前からこの場所に置かれております霊石を氏子皆様にご披露をさせて頂きたく社殿後ろ玉垣の外に拝所場所を設置させていただきましたので社殿をお参りの際は御一緒に霊石もお参りしていただき荒魂神社のご加護をお受け下さるよう謹んでお願い申し上げます。

現地案内より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・那波加神社〈下宮〉

祭神 天太玉命が この地に降臨し太古から鎮座したと云う 神社の創建は天智天皇7年(668)

現在は 上の宮を御旅所として 例祭 (4月29日)には 下の宮から上の宮へ神輿の渡御が行われています

・那波加神社〈下宮〉(大津市苗鹿)の記事を参照

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

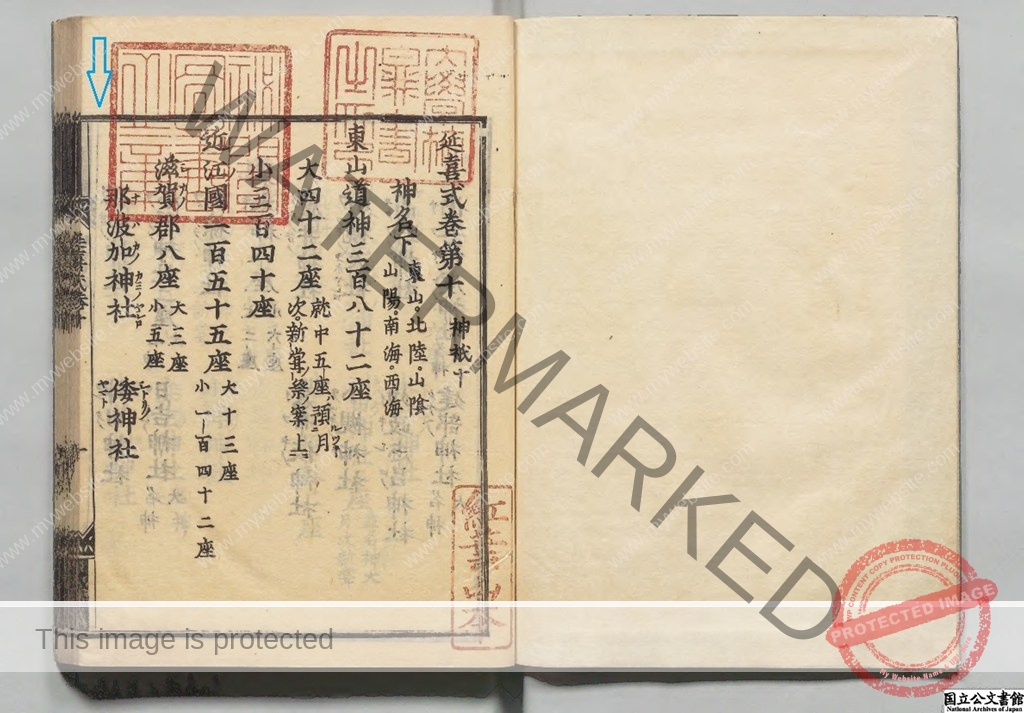

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)近江國 155座(大13座・小142座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)滋賀郡 8座(大3座・小5座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 那波加神社

[ふ り が な ](なはかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Nahaka no kaminoyashiro)

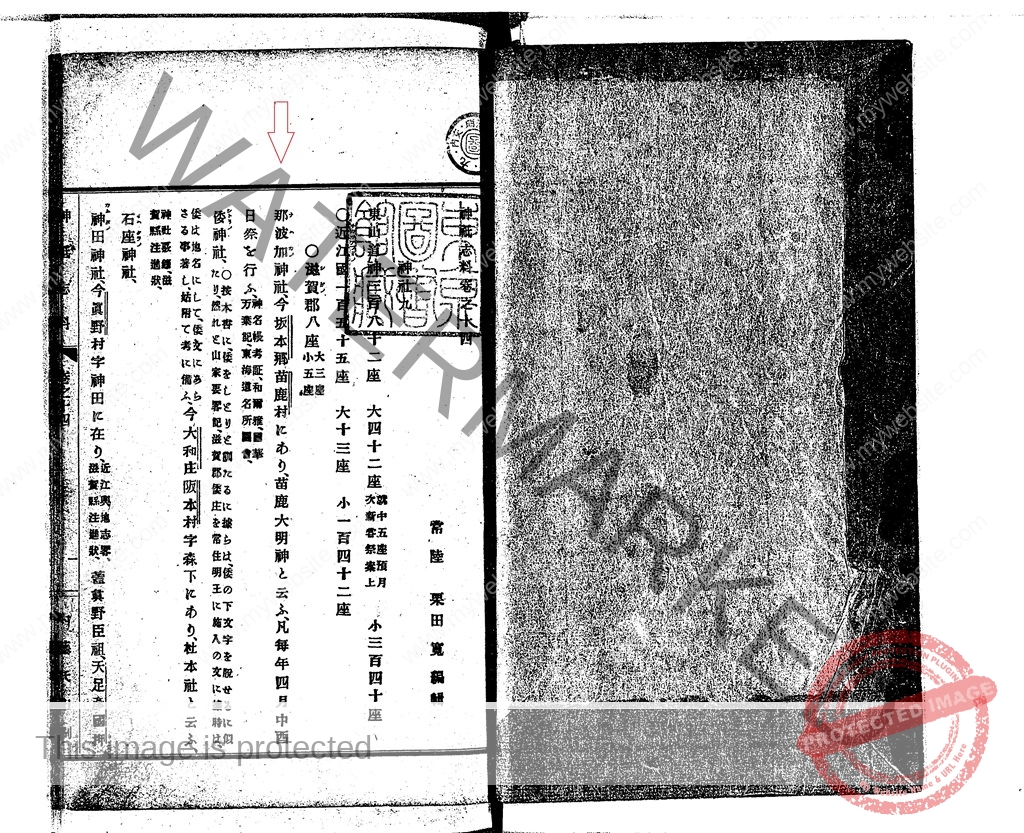

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

近江國 滋賀郡 那波加神社(なはかの かみのやしろ)の論社について

現在は 那波加神社〈下宮〉が本社 那波加荒魂神社〈上宮〉が末社(御旅所)とされます

『式内社調査報告』には「今も祭祀の上では上宮から下宮への神幸が行はれ」とあり 上宮は単なる御旅所なのでしょうか?

・那波加神社〈下宮〉(大津市苗鹿)

・那波加荒魂神社〈上宮〉(大津市苗鹿)

雄琴神社(大津市雄琴)について

雄琴神社は 那波加神社〈下宮〉〈上宮〉と深い関係にあります

雄琴神社 (大津市)の御祭神は 大炊神今雄宿禰命(おおいのかみ いまをすくねのみこと)は 那波加神社の御祭神 於知別命 (おちわけのみこと)〈第11代垂仁天皇皇子 当地を治めた小槻氏の祖〉の後裔です

仁寿元年(851)雄琴荘を拝領し 元慶8年(884)没 のち当地を治めた小槻氏(官務家)の祖とされます

・雄琴神社(大津市雄琴)の記事を参照ください

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

那波加神社〈下宮〉(大津市苗鹿)から西へ約120m 徒歩ですくです

社頭には 那波加荒魂神社の社号標が建ちます

那波加荒魂神社〈上宮〉(大津市苗鹿)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の脇には 那波加荒魂神社の御神木ケヤキがあります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

御神木ケヤキの後ろにある祠には゛岩水不動尊゛の石碑が祀られていました

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居をくぐり抜けて

拝所にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の向かって右には 境内社が2社〈大炊社 愛宕社〉

本殿の向かって左には 境内社が1社〈須古社〉

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

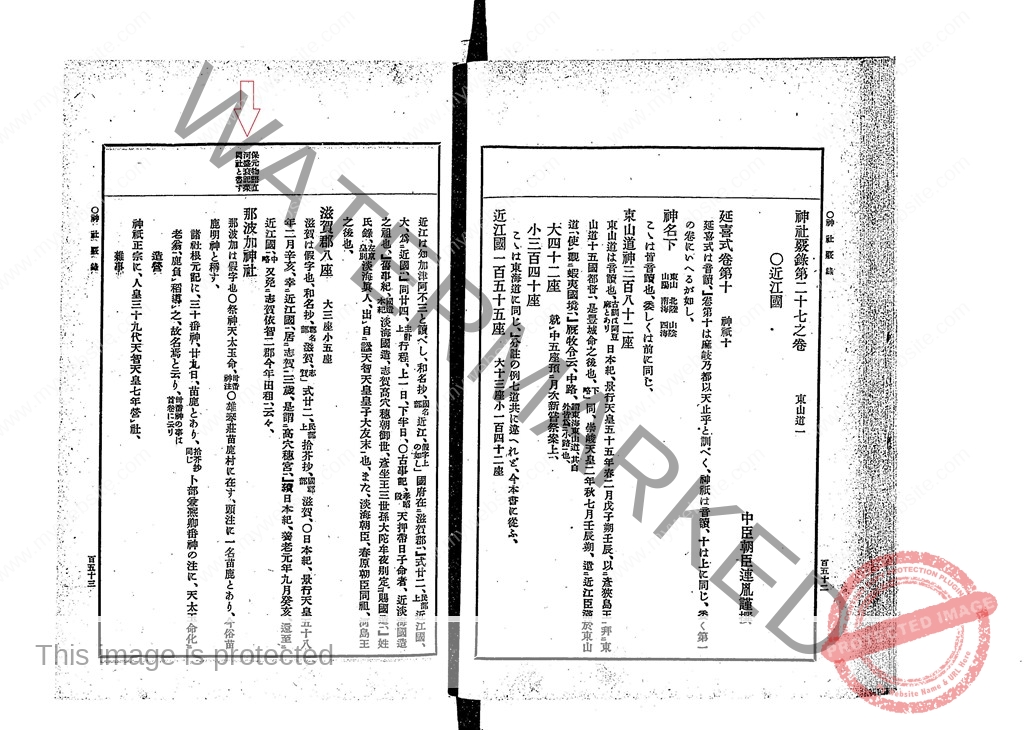

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 那波加神社について 所在は゛雄琴荘苗鹿村に在す、頭注に一名 苗鹿とあり、今 俗 鹿明神と稱す゛〈現 那波加神社(大津市苗鹿)〉と記しています

【抜粋意訳】

那波加神社

那波加は 假字也

〇祭神 天太玉命、〔丗番社注〕

〇雄琴荘苗鹿村に在す、頭注に一名 苗鹿とあり、今 俗 鹿明神と稱す、諸社根元記に、三十番神、廿九日、苗鹿とあり、〔拾芥抄同じ〕卜部兼熈卿番神の注に、天太玉命化に老翁、鹿負、稲導之、故名焉と云り、〔丗番神の事は首巻に云り〕

造営 神祇正宗に、人皇三十九代 天智天皇七年營社、

考証に、那波加神社 配に雄琴神社為に、小槻氏神、相傳 那波加者 宇賀御魂神

近江國與地志略にも、土俗 此社 を壬生官務の氏神也と云り、〔連胤〕

按るに、苗鹿村は古昔 小槻氏 管領の地也、

是に因て 苗鹿社を崇敬せること他に異なりとみゆ、又 同村 法光寺は今 雄本願にて堂舎を建立し、〔以下缺く〕

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

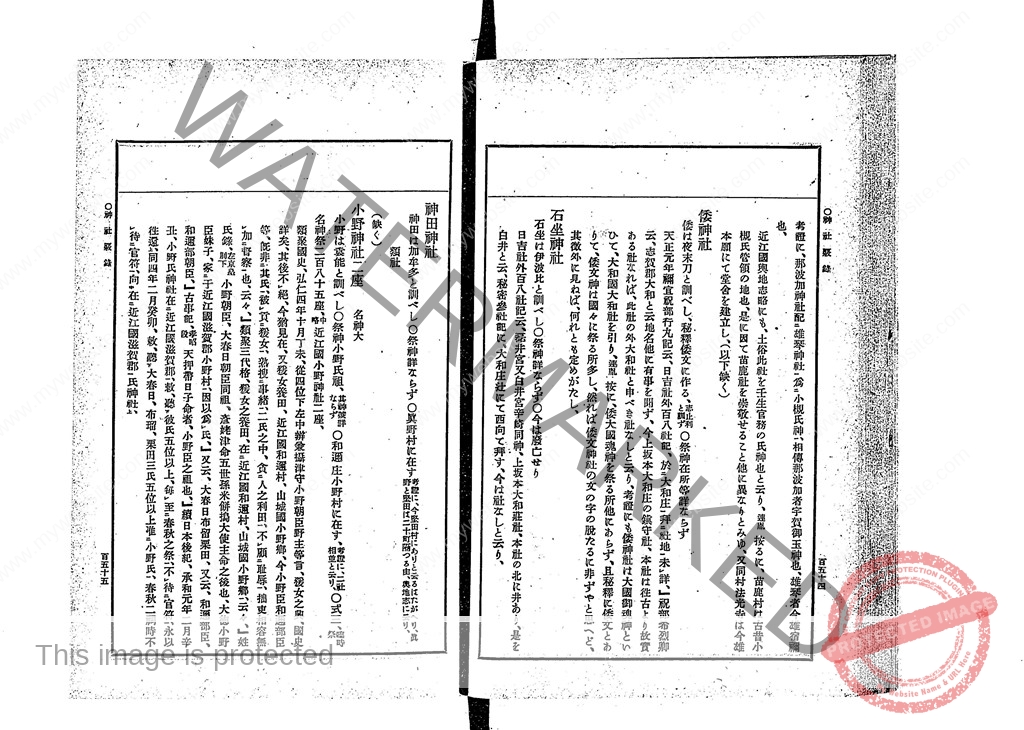

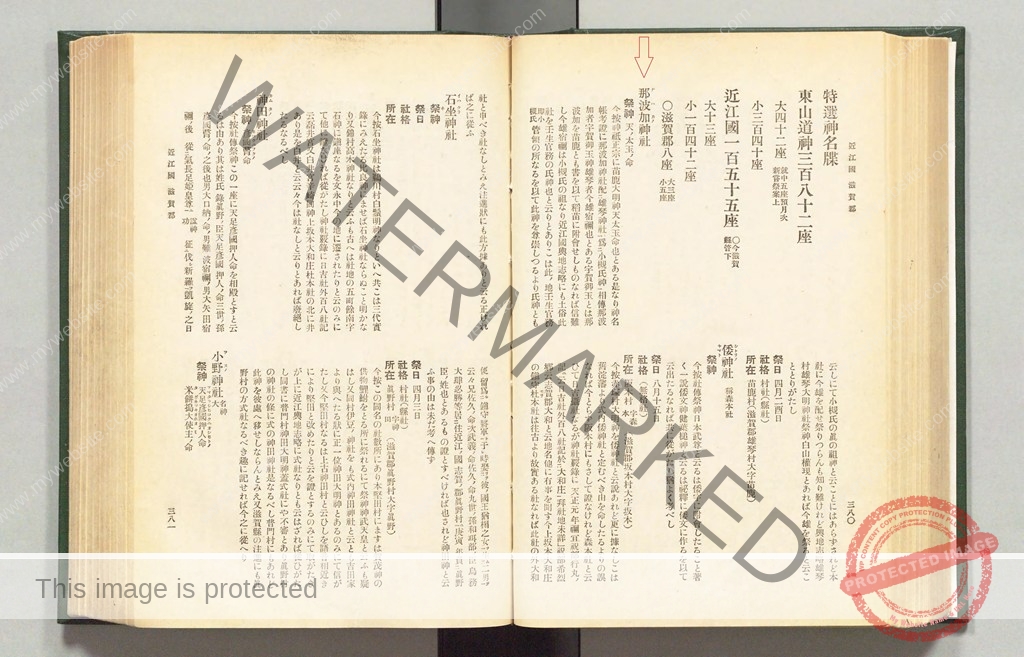

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 那波加神社について 所在は゛今 坂本郷 苗鹿村にあり、苗鹿大明神と云ふ、゛〈現 那波加神社(大津市苗鹿)〉と記しています

【抜粋意訳】

那波加(ナハカノ)神社

今 坂本郷 苗鹿村にあり、苗鹿大明神と云ふ、

凡 毎年四月中酉日祭を行ふ、〔神名帳考証、和爾雅、國華万葉集、東海道名所圖會、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

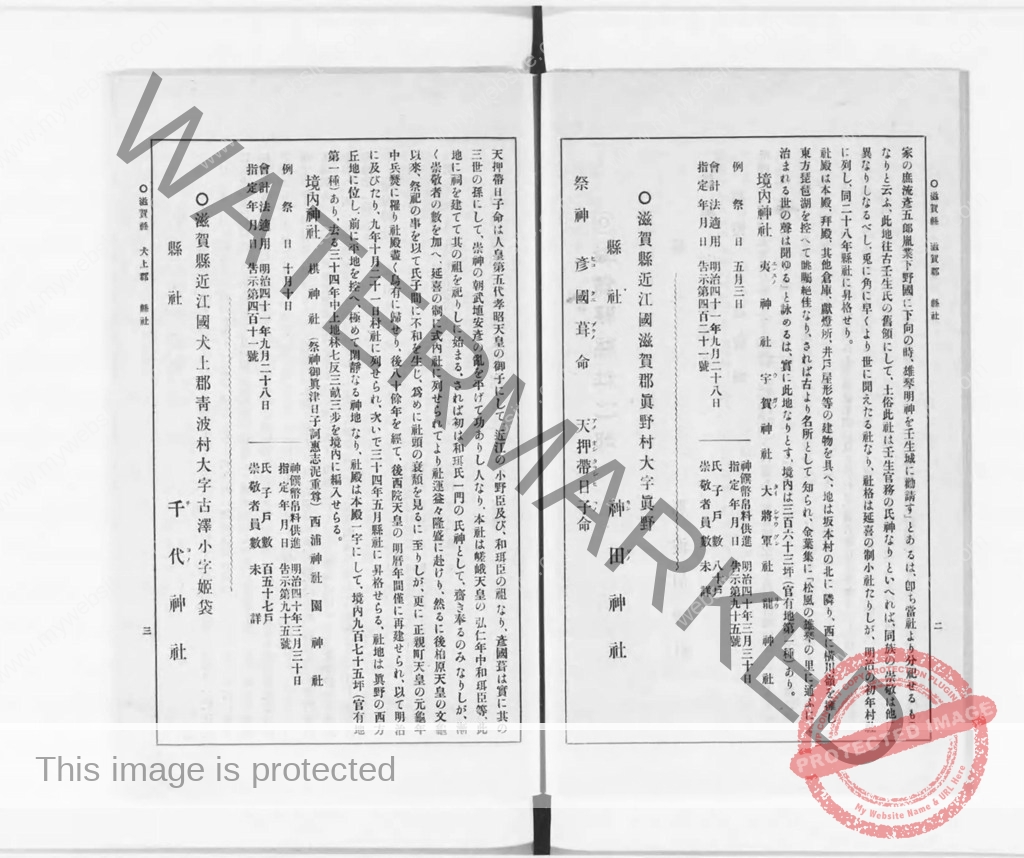

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 那波加神社について 所在は゛苗鹿村 (滋賀郡雄琴村大字苗鹿)゛〈現 那波加神社(大津市苗鹿)〉と記しています

【抜粋意訳】

那波加(ナハカノ)神社

祭神 天ノ太玉ノ命

今按 神祇正宗に苗鹿大明神 天太玉命也とある是なり

神名帳考證に那波加神社 配に雄琴神社爲に小槻氏神 相傳 那波加者 字賀御玉神 雄琴者 今雄宿禰也とある 宇賀御玉とは那波加を苗鹿とも書を以て 稻苗に附會せしものなれば信難し

今 雄宿禰は小槻氏の祖なり 近江國輿地志略にも 土俗 此社を壬生官務の氏神也と云りとあり こは此ノ地壬生官務〔即 小槻氏〕管領の所なるを以て 此神を尊崇しつるより氏神とも云しにて 小槻氏の眞の祖神と云ことにはあらずされど 本社に今雄を配せ祭りつらんも知り難けれど 輿地志略 雄琴村 雄琴大明神社 祭神 白山権現とあれば今雄を祭ると云こととりがたし祭日 四月二酉日

社格 村社(縣社)所在 苗鹿村 (滋賀郡雄琴村大字苗鹿)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

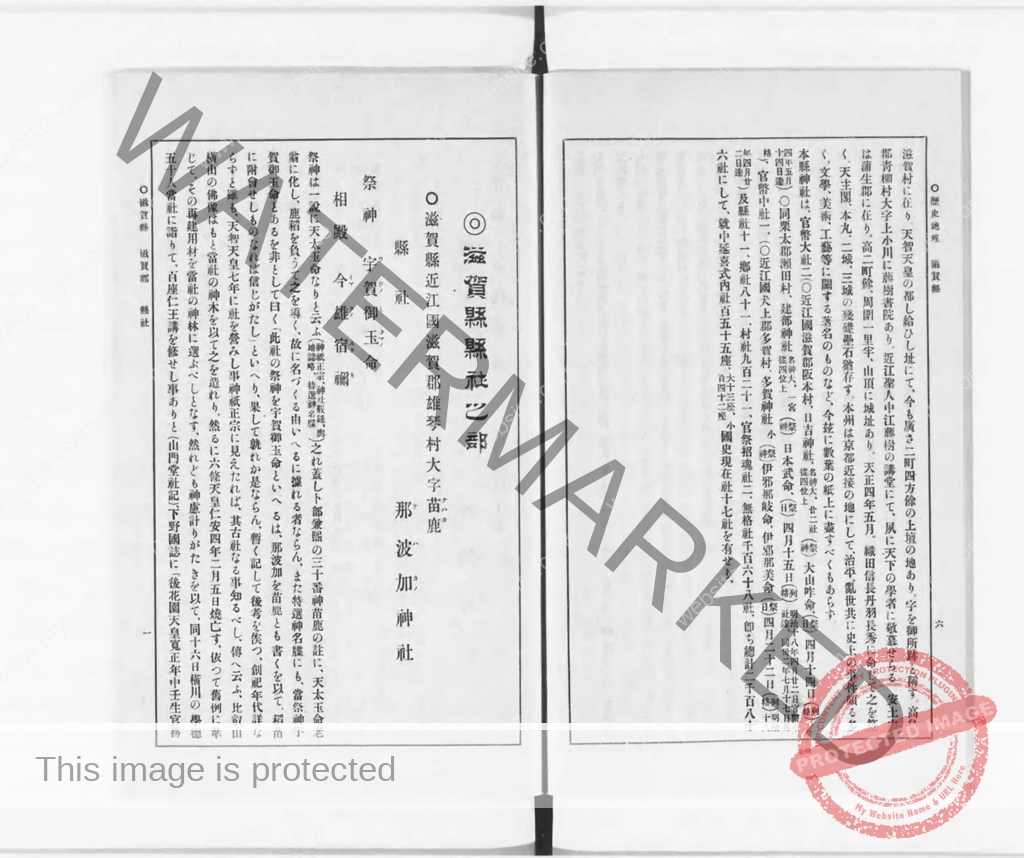

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

那波加神社(大津市苗鹿)について 式内社 那波加神社であり 明治二十八年縣社に昇格したと記しています

【抜粋意訳】

〇滋賀縣 近江國 滋賀郡雄琴村大字苗鹿(ナハカ)

縣社 那波加(ナカハノ)神社

祭神 字賀御玉(ウガノミタマノ)命

相殿 今雄宿禰(イマヲノスクネ)

祭神は一説に天太玉命なりと云ふ(神祇政宗、神社覈録、輿地誌略、特選神名牒)之れ蓋し 卜部兼煕の三十番神 苗鹿の註に、天太玉命 老翁に化し、鹿稲を負うて之を導く、故に名づくる由いへるに據れる者ならん、

また特選神名牒にも、當 祭神 宇賀御玉命とあるを非として 曰く「此社の祭神を宇賀御玉命といへるは、那渡加を苗鹿とも書くを以て、稲苗に附會せしものなれば信じがたし」といへり、果して孰れか是ならん、暫く記して後考を俟つ、

創祀年代詳ならずと難も、天智天皇七年に社を營みし事 神紙正宗に見えたれば、其古社なる事知るべし、博へ云ふ、比叡山 横山の佛像はもと當社の神木を以て之を造れり、然るに六條天皇仁安四年二月五日焼亡す、依つて舊例に準じて、その再建用材を當社の神林に選ぶべしとなす、然れども神慮計りがたきを以て、同十六日横川の學徳五十人當社に詣りて、百座仁王講を修せし事ありと(山門堂社記)、

下野國誌に「後花園天皇 寛正年中 壬生官務家の庶流彦五郎胤業 下野國に下向の時、雄琴明神を壬生城に勧請す」とあるは、即ち當社より分祀せるものなりと云ふ、此地 往古 壬生氏の舊領にして、土俗 此社は壬生官務の氏神なりといへれば、同族の崇敬は他に異なりしなるべし、兎に角に早くより世に聞えたる社なり、社格は延喜の制小社たりしが、明治の初年村社に列し、同二十八年縣社に昇格せり。社殿は本殿,拝殿、其他倉庫、獻燈所、井戸屋形等の建物を具ヘ、地は坂本村の北に隣り、西に横川嶺を擁し、東方琵琶潮を控へて眺矚絶佳なり、されば古より名所として知られ、金葉集に「松風の雄琴の里に通ふにぞ治まれる世の聲は聞ゆる」と詠めるは、實に此地なりとす、境内は三百六十三坪(官有地第一種)あり。

境内神社

夷神社 宇賀神社 大将軍社 龍神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

那波加荒魂神社〈上宮〉(大津市苗鹿)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.