三嶋田神社(みしまだじんじゃ)は 七代孝靈天皇の御宇 武諸隅命(海部直の祖)が 往古 川上谷にあった三ヶ所の嶋に神々を祀り 生嶋(金谷)に大山祇命・上津綿津見命・表筒男命を祀り三嶋神社と称した 又 別説には 垂仁天皇の朝 川上摩須の勸請なりとも云う 延喜式内社 丹後國 熊野郡 三嶋田神社(みしまたのかみのやしろ)です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

三嶋田神社(Mishimada shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府京丹後市久美浜町金谷今ゴ田791

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大山祇命(おほやまつみのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 昭和8年に旧 郷社に昇格

【創 建 (Beginning of history)】

由緒

山下仙一郎氏編の『三嶋田神社由緒』に

「往古 川上谷に三ヶ所の嶋あり、その一は武漁嶋(海士付近)、その二は婦嶋(島)、その三は生島(金谷)なり。

人皇七代孝靈天皇の御宇、武諸隅命(海部直の祖)

生嶋に大山祇命・上津綿津見命・表筒男命を祀りて三嶋神社と稱し奉り

武漁嶋に中津綿津見命・中筒男命を祀りて矢田神社と稱し奉り、

田村庄矢の谷丸田山に下津綿津見命・底筒男命を祀りて丸田神社と稱し奉る。

而して人皇九代開化天皇の御宇に至りて 河上の摩須が当社を崇敬した。云々」とある。『丹後舊事記』には、「垂仁天皇の朝 川摩須郎勸請なりと國名風土記に見えたり」とある。

川上(河上)摩須は 古事記の「美知能宇志王娶丹波之河上之摩須良女。生子比婆須比賣命、云々」の河上摩須であり、本居宣長『古事記傳』で「河上之摩須良女、河上は和名抄に丹後國熊野郡川上の郷あり是なり」とのべている。

また『丹後舊事記』は河上摩須について「開化・崇神・垂仁の三朝 熊野郡川上庄須郎の里に館を造る。丹波道主命は摩須良女を娶る」と記している。

須郎(須良)=(須田)と三嶋田神社は数百メートル離れて向き合っている。當社の別當として神宮寺があった。神社の東一町の地にジンゴ(神宮)の森がある。元境内にあり明治維新後 境外に移された石佛の背面に「永享12年庚申6月19日、神宮寺六十六部供養-源貞總」と刻まれている。

永享12年は1440年で施主源貞總は當時の畑(金谷と同一)城主である。神宮寺は須田村大雲寺の末寺であり、『天龍山大雲寺記録』には「當寺末寺三ヶ寺有、一ハ猪ヶ嶋神宮寺トテ三嶋明神ノウラニアリ」とある。神宮寺は廃絶して字海士の寳珠寺に合併したと傳へている。現に金谷・畑の兩部落に於いて10数戸の寳珠寺檀家があるが、確證はない。暦應元年(1338)戦功により足利尊氏から1萬餘石を與へられ、畑村(金谷・畑はもと同一の大字であった)に居城をかまへた野村氏は、天正10年(1582)豊臣秀吉のために滅亡するまで三嶋田神社を崇敬した。野村氏は畑に居城を構へるや荒廃していた大雲寺を再興し、二百石の荘園を寄付している。大雲寺の末寺である神宮寺も野村氏との関係が考えられる。

享和3年(1803)の金谷村の記録によれば、當社はもと十ヶ村(市野々・布袋野・畑・金谷・須田・新庄・品田・市場・出角・芦原)の氏神であったが、その後七ヶ村(市野々・布袋野・畑・金谷・須田・市場・出角)の氏神となり、享和3年故あって分離し、現在は畑・金谷・須田三部落の氏神となっている。延寶6年(1678)2月再建の棟札、文政12年(1829)再建の棟札がある。

大正2年10月神饌幣帛科供進神社として指定される。昭和8年10月21日郷社に昇格(『熊野郡誌』)。

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【由 緒 (History)】

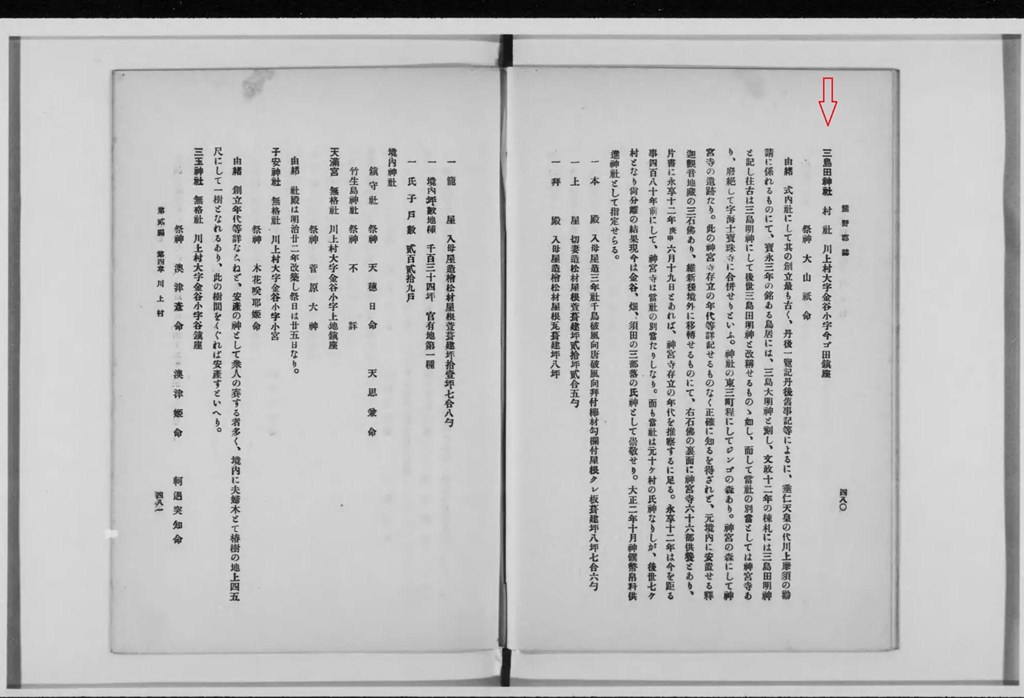

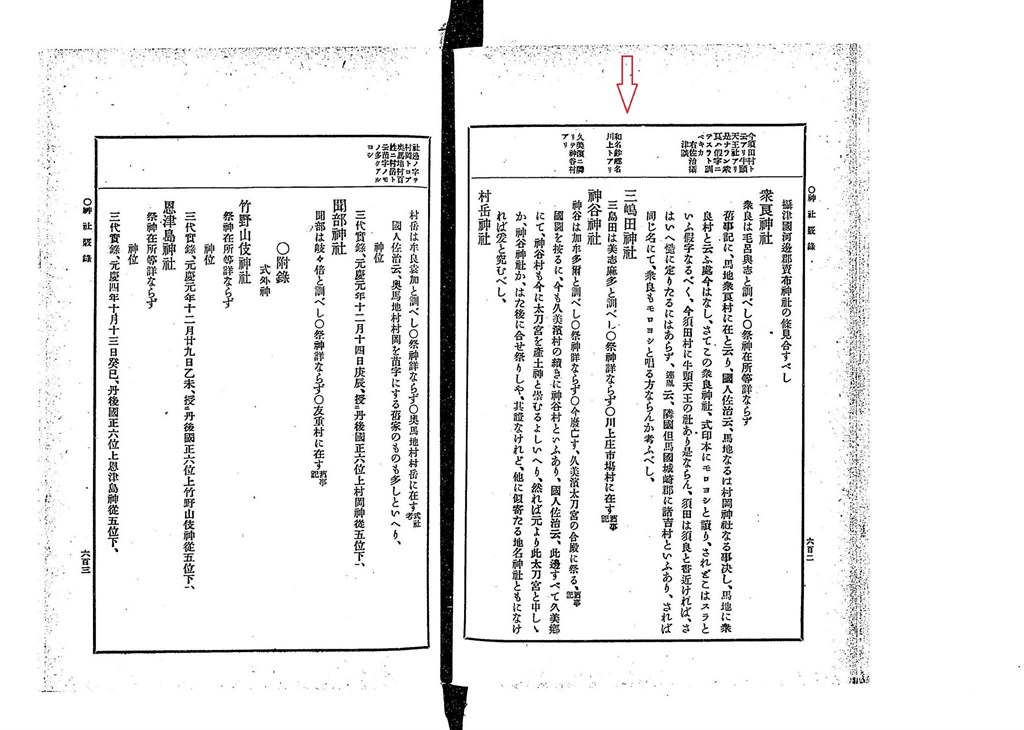

『京都府熊野郡誌』大正12年に記される内容

【抜粋意訳】

三島田神社 村社 川上村大字金谷小字今ゴ田 鎭座

祭神 大山祗命

由緒

式内社にして其の創立最も古く、丹後一覧記 丹後舊事記等によるに、垂仁天皇の代 川上摩須の勧請に係れるものにて、寶永三年の銘ある鳥居には、三島大明神と刻し、文政十二年の棟札には三島田明神と記し 往古は三島明神にして後世 三島田明神と改稱せるものの如し、

而して當社の別當としては神宮寺あり、廃絶して字海士 寶珠寺に合併せりといふ。神社の東三町程にしてジンゴの森あり。神宮の森にして神宮寺の遺跡たり。此の神宮寺 存立の年代等詳記せるものなく正確に知るを得ざれど、元境内に安置せる釋迦観音地蔵の三石佛あり、維新後 境外に移転せるものにて、右石佛の裏面に神宮寺六十六部供養とあり、片書に永享十二年庚甲六月十九日とあれば、神宮寺 存立の年代を推察するに足る。永享十二年は今を距る事四百八十年前にして、神宮寺は當社の別當たりしなり。

而も當社は元十ケ村の氏神なりしが、後世 七ケ村となり尚分離の結果 現今は金谷、畑、須田の三部落の氏神として崇敬せり。

大正二年十月神饌幣帛料供進神社として指定せらる。一 本殿 入母屋造三年社千鳥破風向唐破風向拜付欅材勾欄付屋根クレ板葺 建坪八坪七合六勺

一 上屋 切妻造松材屋根萱葺 建坪貮拾坪貮合五勺

一 拝殿 入母屋造檜松材屋根瓦葺 建坪八坪

一 籠屋 入母屋造檜松材屋根瓦葺 建坪拾壹坪七合八勺

一 境内坪数地種 千百三十四坪 官有地第一種

一 氏子戸数 貮百貮拾九戸境内神社

鎮 守 社 祭神 天穂日命 天思兼命

竹生島神社 祭神 不詳

【原文参照】

『京都府熊野郡誌』,熊野郡,大正12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/925932

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・三嶋田神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・三嶋田神社 本殿(H3年 町文化財指定)

文政12年(1829)の建築で 三間社大地造という珍しい造りで江戸時代後期の華麗な様式

Please do not reproduce without prior permission.

・三嶋田神社 本殿覆い屋

Please do not reproduce without prior permission.

・三嶋田神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・籠屋〈参集所〉社殿の向かって右前

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向って左 境内社〉鎮守社《主》天穂日命 天思兼命

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉竹生島神社《主》不祥〈大正八年(1919)建立〉

(注記)大鳥居の建立〈大正八年(1919)建立〉について その工法は境内の土を盛り土にして鳥居を据付したといわれており 取り土の後は弁天池として竹生島神社を祭り 残土は築山として利用されていました

現在は 築山は子安神社の遷座に際して取り払われ 弁天池のみ その姿を止めている

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉子安神社《主》木花咲耶姫命

昭和45年(1970)現在地〈三嶋田神社の境内〉へ遷座

〈元の鎮座地〉川上村大字金谷小字古宮

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・三嶋田神社鳥居(H3年 町文化財指定)宝永3年(1706)の建立

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・三嶋田神社大鳥居 大正8年(1919)建立

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・石橋・石灯籠・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・三嶋神社石仏

Please do not reproduce without prior permission.

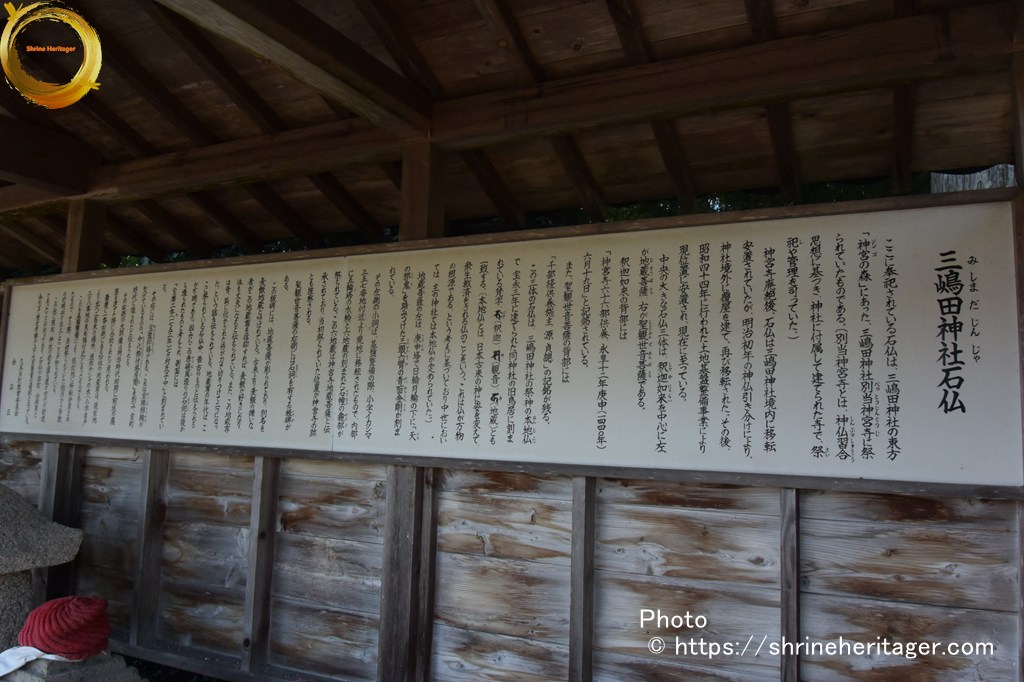

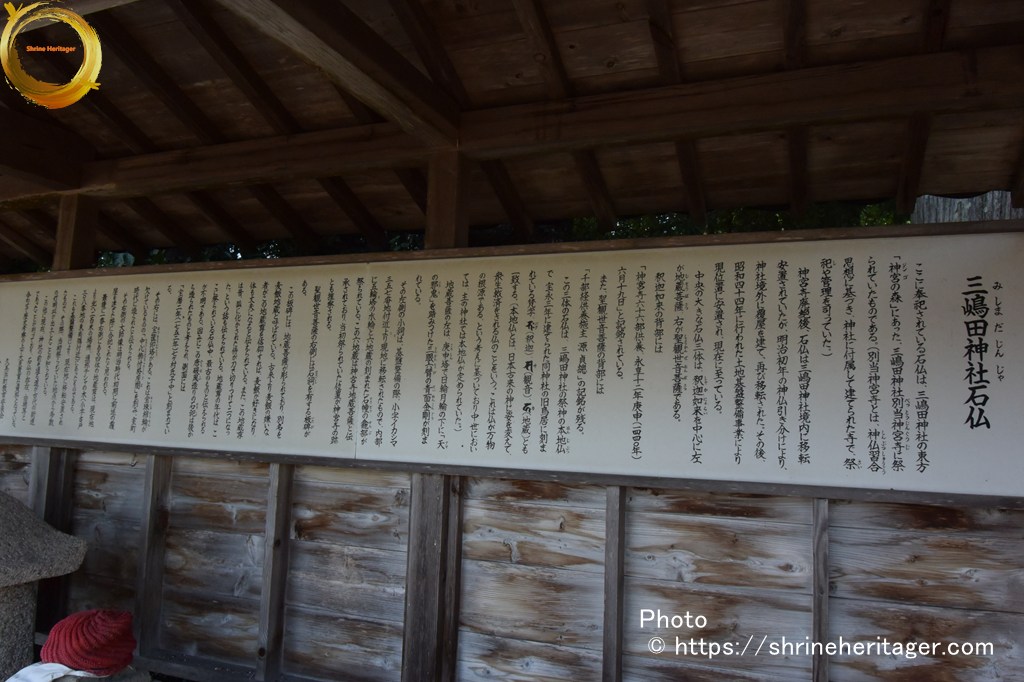

三嶋神社(みしまだじんじゃ)石仏

ここに奉祀されている石仏は、三嶋田神社の東方「神宮(ジンゴ)の森」にあった、三嶋田神社 別当神宮寺(べっとうじんぐうじ)に祭られていたものである。(別当神宮寺とは、神仏習合(しんぶつしゅうごう)思想に基づき、神社に付属して建てられた寺で、祭祀(さいし)や管理を司っていた。)

神宮寺廃絶後、石仏は三嶋田神社境内に移転安置されていたが.明治初年の神仏引き分けにより、神社境外に覆い屋を建て、再び移転された、その後、昭和四十四年に行われた土地基盤整備事業により現位置に安置され、現在に至っている。

中央の大きな石仏三体は釈迦如来(しゃかにょらい)を中心に左が地蔵菩薩、(じぞうぼさつ)右が聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)である。

釈迦如来の背部には

「神宮寺六十六部供養、永享十二年庚申(一四四〇年)六月十九日」と記銘されている。また、聖観世音菩薩の背部には

「千部経供養施主 源 貞総」の記銘が残る。この三体の石仏は、三嶋田神社の祭神の本地仏(ほんじぶつ)で、宝永三年に建てられた同神社の旧鳥居に刻まれている梵字、◇(バク)(釈迦)、◇(サ)(観音)、◇(カ)(地蔵)とも一致する。(本地仏とは、日本古来の神に姿を変えて、衆生救済をされる仏のことをいう。これは仏か万物の根源である、という考えに基づいており中世においては、主の神社では本地仏が定められていた。)

地蔵菩薩の左は、庚申(こうしん)塔で日輪月輪の下に「天の邪鬼(あまのじゃき)」を踏みつけた三眼六臂(さんがんろっぴ)の青面金剛(せいめんこんどう)が刻まれている。

その左側の小祠は、基盤整備の際、小字イカシマ三五七番地付近より現地に移転されたもので、内部に五輪塔の水輪と六地蔵の刻まれた石幢(せきどう)の龕部(がんぶ)が祭られている。この六地蔵は神宮寺地蔵菩薩と伝承されており、当初祭られていた位置が神宮寺の跡とも推察される。

聖観世音菩薩の右側には石祠(せきし)を有する板碑(いたび)がある。

この板碑には、地蔵菩薩が彫られており、別名を麦飯地蔵と呼ばれている。古来より麦飯の嫌いな者がこの地蔵尊を信仰すれば、麦飯が好きになり、体も丈夫になると伝えられている。また、この地蔵尊は昔、狐に化かされた侍が刀で切りつけて二つになった、という話も伝えられている。地蔵尊の年代は、こに祭られている石仏中、最古のものと伝えられるが不明である。因みにこの唐破風(からはふ)造りの石祠(せきし)は後から造られたものと考えられ、側面には

「宝暦二年(一七五二年)七ヶ村氏子中」と刻まれている。その右には、宝篋印塔(ほうきょういんとう)がある。これは宝珠相輪(ほうじゅそうりん)が欠けでいるものの「中心飾付(ちゅうしんかざりつけ)格座間(こうざま)」を刻み、室町時代に造られたと伝えられる。

その右側の大師像は明治時代初期に前述の覆屋を建てた際に合祀されたと思われる。

最後に一番右側にある四体の地蔵尊は、現在地より北へ二百米の場所、通称チシャの木(小字古戸三〇八番地の東南隅附近)にあったものである。

これも基盤整備により.現在地に移転安置されたもので、その際、当初祭られていた地点から多数の灯明皿か゜出土したことが知られている。この他に現在、神社の前を通る道が古代の街道であったことが判っており、石仏の存在、由緒等と合せて歴史考察の上で大変貴重な資料となっている。

久美浜町教育委員会

金 谷 区現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

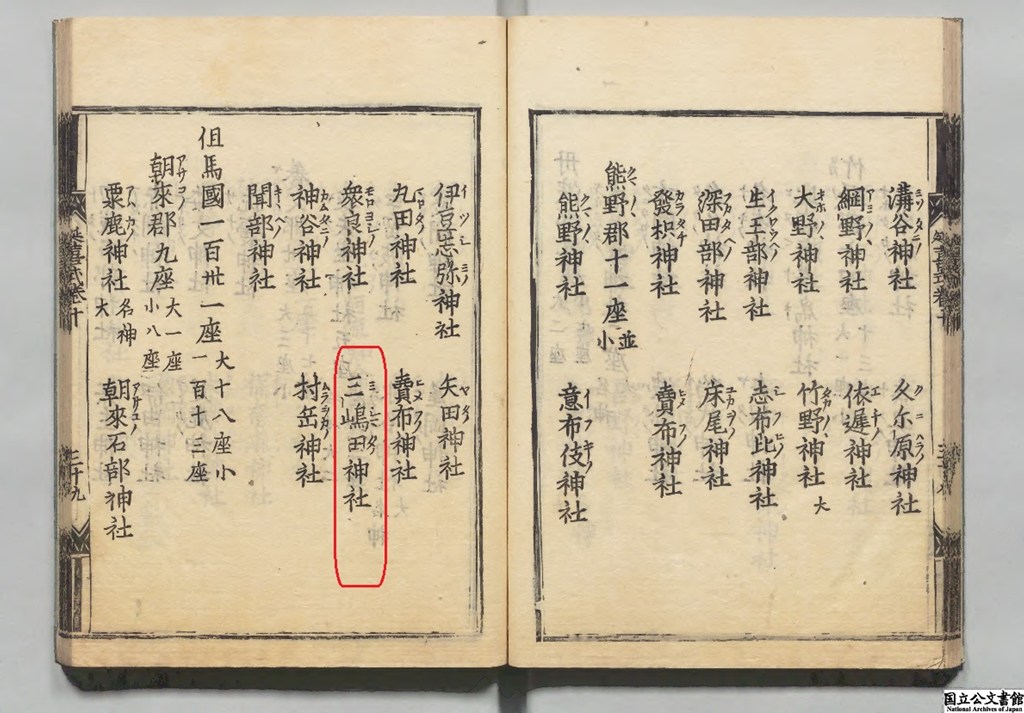

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)丹後國 65座(大7座・小58座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)熊野郡 11座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 三嶋田神社

[ふ り が な ](みしまたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Mishimata no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

三嶋田神社の創建について

創建について 二説を伝えています

①武諸隅命(海部直の祖)による勧請とする説

山下仙一郎氏編の『三嶋田神社由緒』に

「往古 川上谷に三ヶ所の嶋あり、その一は武漁嶋(海士付近)、その二は婦嶋(島)、その三は生島(金谷)なり。

人皇七代孝靈天皇の御宇、武諸隅命(海部直の祖)

生嶋に大山祇命・上津綿津見命・表筒男命を祀りて三嶋神社と稱し奉り

武漁嶋に中津綿津見命・中筒男命を祀りて矢田神社と稱し奉り、

田村庄矢の谷丸田山に下津綿津見命・底筒男命を祀りて丸田神社と稱し奉る。

而して人皇九代開化天皇の御宇に至りて 河上の摩須が当社を崇敬した。云々」とある。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

②川上摩須による勧請とする説

『丹後舊事記』には、「垂仁天皇の朝 川上摩須郎勸請なりと國名風土記に見えたり」とある。

川上(河上)摩須は 古事記の「美知能宇志王娶丹波之河上之摩須良女。生子比婆須比賣命、云々」の河上摩須であり、本居宣長『古事記傳』で「河上之摩須良女、河上は和名抄に丹後國熊野郡川上の郷あり是なり」とのべている。

また『丹後舊事記』は河上摩須について「開化・崇神・垂仁の三朝 熊野郡川上庄須郎の里に館を造る。丹波道主命は摩須良女を娶る」と記している。

須郎(須良)=(須田)と三嶋田神社は数百メートル離れて向き合っている。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

古代 丹波國〈川上摩須郎女と丹波道主命〉について

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

京都丹後鉄道 宮豊線 かぶと山駅から 府道669号を 川上谷川を遡るように南下して 約5.3km 車での所要時間は10~12分程度

三嶋田神社の北 約550m程に久美浜町市場があります

Please do not reproduce without prior permission.

『神社覈録〈明治3年(1870年)〉』には「三嶋田神社 川上庄市場村に在す」と記されていました

ここから田の中の道〈かつての街道であったとのこと〉を南下します

Please do not reproduce without prior permission.

前方の左手に こんもりとした鎮守の杜が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

三嶋田神社(京丹後市久美浜町金谷今ゴ田)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

道幅も広く 交通量も少なく 神社の玉垣の前にレンタカーを路駐

Please do not reproduce without prior permission.

社頭に小さな石橋が架けられています

Please do not reproduce without prior permission.

小さな石橋を渡ると すぐに狛犬が座し 脇には手水舎があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

「式内 三嶋田神社」の扁額が掲げられた石鳥居に一礼をして くぐり抜けて境内へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

境内に進むと 社頭は西向きでしたが 社殿は南を向いています

Please do not reproduce without prior permission.

境内の北側には 昭和45年(1970)現在地〈三嶋田神社の境内〉への遷座

〈境内社〉子安神社《主》木花咲耶姫命

〈元の鎮座地〉川上村大字金谷小字古宮

『京都府熊野郡誌』に

「安産の神として衆人の賽する者多く、境内に夫婦木とし椿樹の地上四五尺にして一樹となれるあり、此の樹間をくぐれば安産すといへり。」とある椿は 遷座時に移植したが枯れて 今は祠内に安置されているとの事

Please do not reproduce without prior permission.

こちらから 社頭を眺めると 二基の鳥居が建っています

小さな鳥居(H3年 町文化財指定)が 宝永3年(1706)の建立

大きな鳥居は 大正八年(1919)建立

Please do not reproduce without prior permission.

村誌には「この大鳥居の建立時〈大正八年(1919)建立〉その工法は境内の土を盛り土にして鳥居を据付したといわれており 取り土の後は弁天池として竹生島神社を祭り 残土は築山として利用されていました

現在は 築山は子安神社の遷座に際して取り払われ 弁天池のみ その姿を止めている」

・〈境内社〉竹生島神社《主》不祥〈大正八年(1919)建立〉

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 本殿が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の瑞垣の外には〈境内社〉鎮守社《主》天穂日命 天思兼命が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内を戻ります

大鳥居の先には 参道が真っ直ぐに西へと延びています

Please do not reproduce without prior permission.

向かいの山までは400~500m程です

そちらは 久美浜町須田となり

川上摩須を祀る衆良神社等があります

延喜式内社 丹後國 熊野郡 衆良神社(もろよしの かみのやしろ)

・衆良神社(京丹後市久美浜町須田天王谷)の詳細はこの記事を参照

大鳥居を出て 境内の南側には

Please do not reproduce without prior permission.

三嶋神社(みしまだじんじゃ)石仏が 奉祀されています

石仏は 三嶋田神社の東方「神宮(ジンゴ)の森」にあった 三嶋田神社 別当神宮寺(べっとうじんぐうじ)に祭られていたもので 神宮寺廃絶後 石仏は三嶋田神社境内に移転安置されていたが 明治初年の神仏引き分けにより 神社境外に覆い屋を建て 再び移転され その後 昭和四十四年に行われた土地基盤整備事業により現位置に安置されています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

久美浜湾に向けて 北上します

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

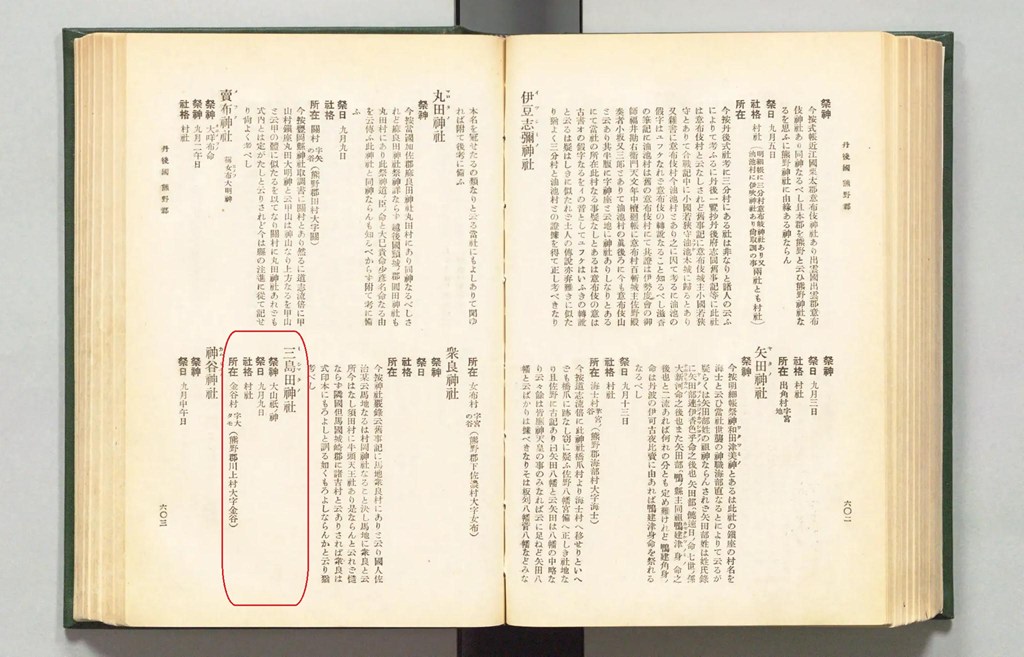

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 三島田神社について 所在は゛川上庄市場村に在す゛〈現 三嶋田神社(京丹後市久美浜町金谷今ゴ田)〉と記されています

【抜粋意訳】

三嶋田神社

三島田は美志麻多と訓ベし

○祭神詳ならず

〇川上庄市場村に在す〔舊事記〕

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

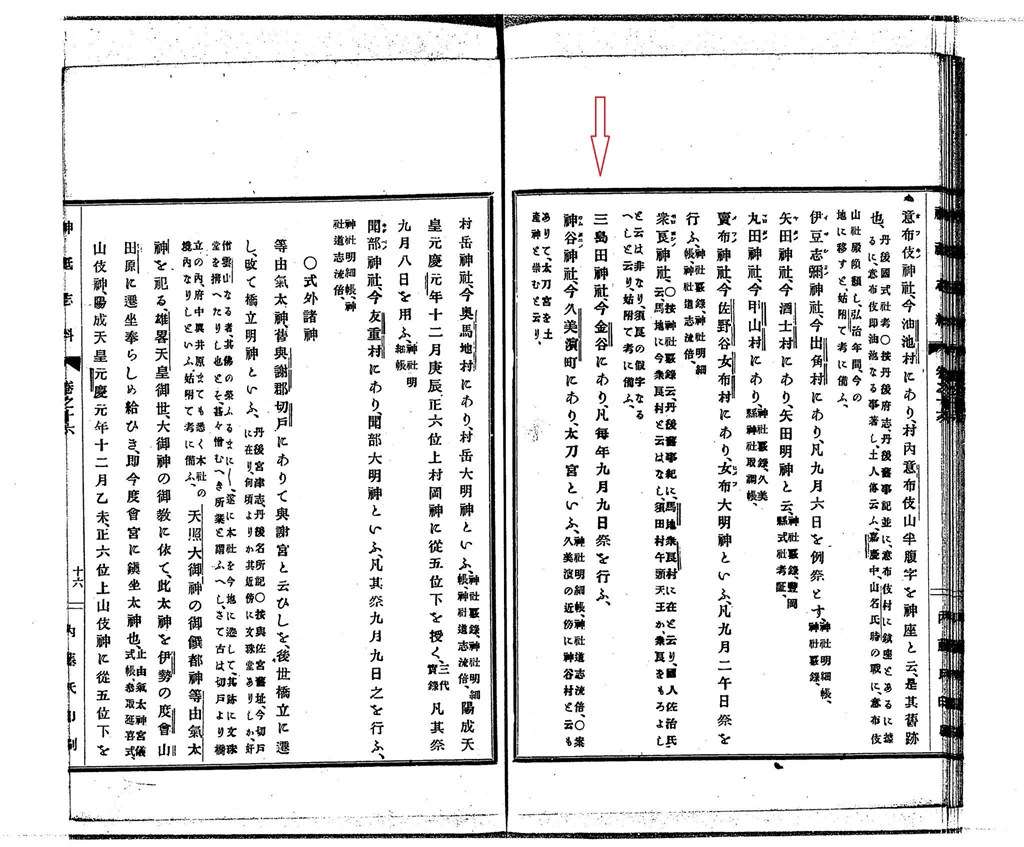

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 三島田神社について 所在は゛今 金谷にあり、゛〈現 三嶋田神社(京丹後市久美浜町金谷今ゴ田)〉と記されています

【抜粋意訳】

三島田神社、

今 金谷にあり、

凡 每年九月九日祭を行ふ、

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 三島田神社について 所在は゛金谷村〔字大タモ〕(熊野郡川上村大字金谷)゛〈現 三嶋田神社(京丹後市久美浜町金谷今ゴ田)〉と記されています

【抜粋意訳】

三島田(ミシマタノ)神社

祭神 大山祇ノ神

祭日 九月九日

社格 村社所在 金谷村〔字大タモ〕(熊野郡川上村大字金谷)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

三嶋田神社(京丹後市久美浜町金谷今ゴ田)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.