御島石部神社(みしまいそべじんじゃ)は その昔 大己貴命が頚城郡居多より御船にて石地の浜に至り 岩の懸橋が海中より磯辺まで続き不思議に思われ船を寄せると 当地の荒神二田彦・石部彦の二神が出迎え卮(さかずき)に酒を盛り敬意を表したと云う 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

御島石部神社(Mishima isobe shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

新潟県柏崎市西山町石地字二田添1258番地

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大己貴命(おほなむちのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

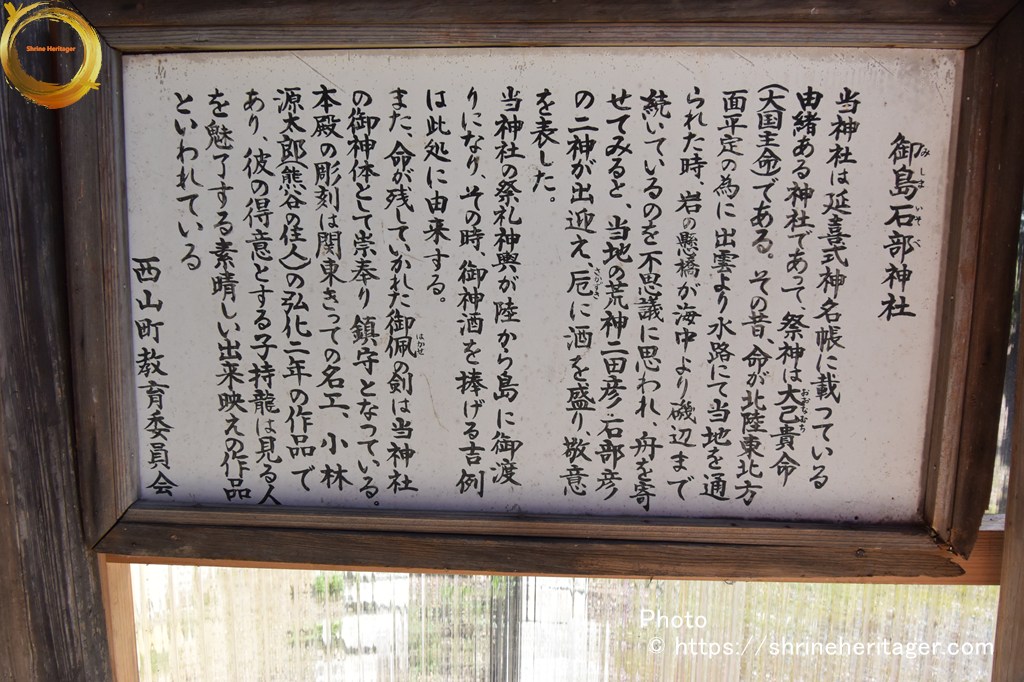

御島石部(みしまいそべ)神社

当神社は延喜式神名帳に載っている由緒ある神社であって、祭神は大己貴(おおなむち)命 (大国主命)である。その昔、命が北陸東北方面平定の為に出雲より水路にて当地を通られた時、岩の懸橋が海中より磯辺まで続いているのを不思議に思われ、船を寄せてみると、当地の荒神二田彦・石部彦の二神が出迎え、卮(さかずき)に酒を盛り、敬意を表した。

当神社の祭礼神輿が陸から島に御渡りになり、その時、御神酒を捧げる吉例は此処に由来する。

また、命が残していかれた御佩(はかせ)の剣は当神社の御神体として崇奉り鎮守となっている。

本殿の彫刻は関東きっての名工、小林源太郎(熊谷の住人)の弘化二年の作品であり、彼の得意とする子持ち龍は見る人を魅了する素晴らしい出来映えの作品といわれている。

西山町教育委員会

拝殿内の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

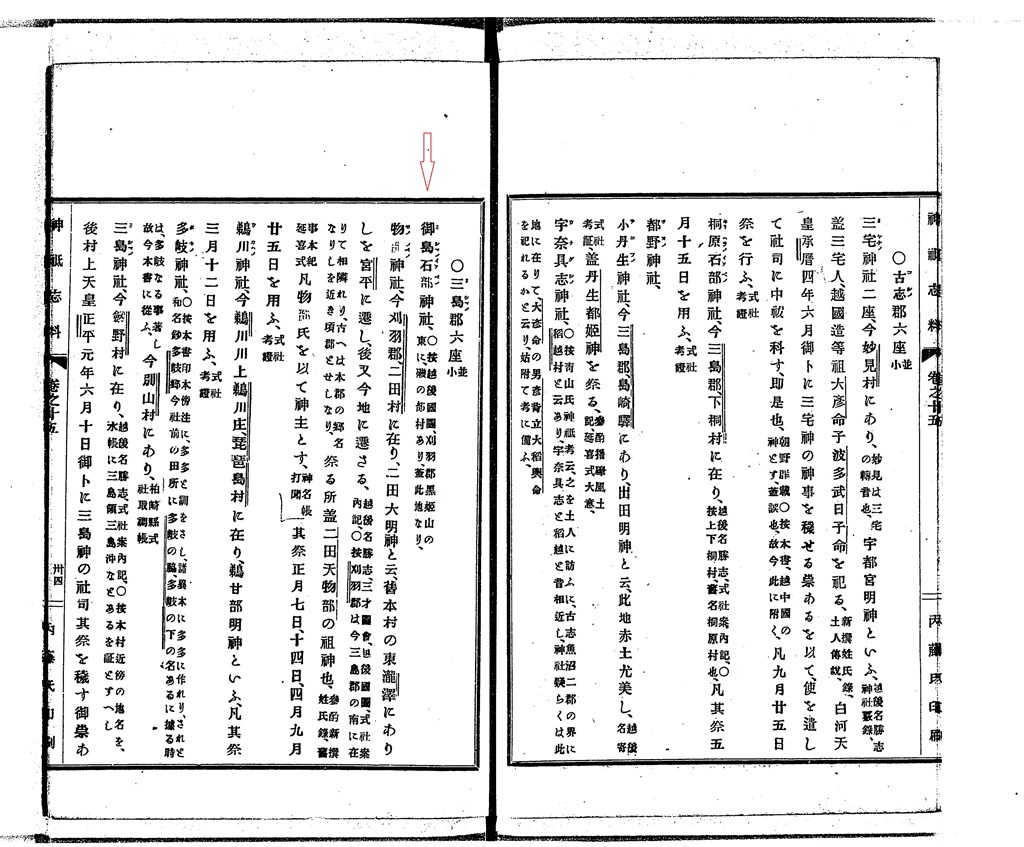

『出雲崎 : 北越史料』に記される内容

【抜粋意訳】

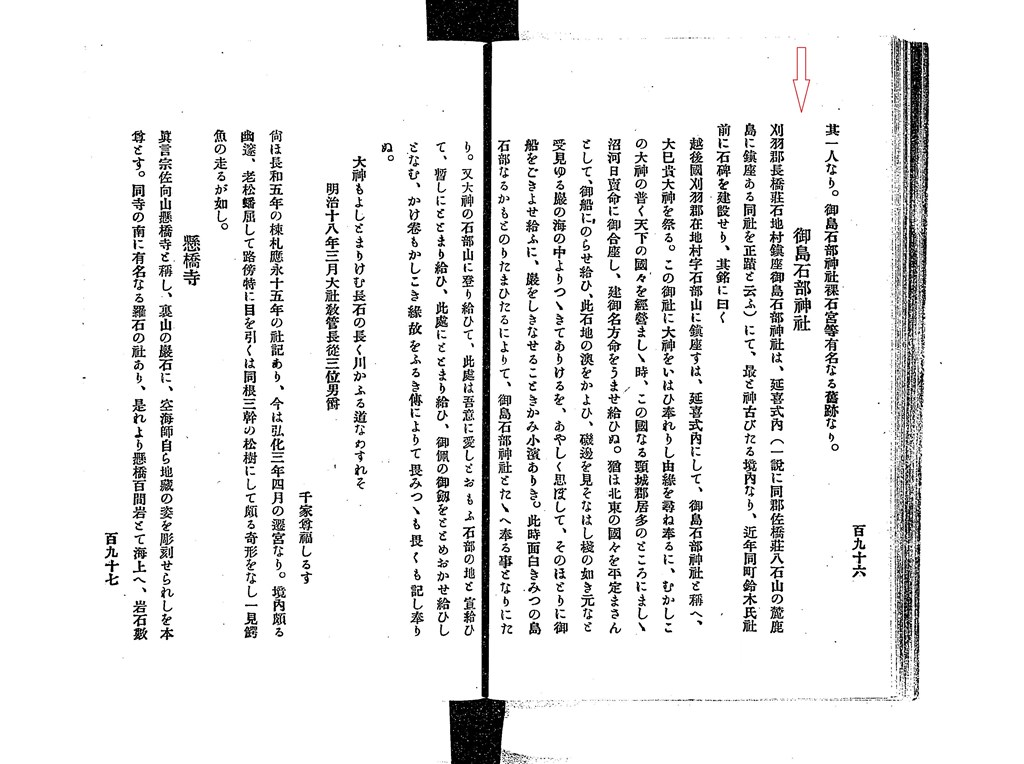

石地村 御島石部神社

刈羽郡長橋莊石地村鎭座 御島石部神社は、延喜式内 (一説に同郡佐橋莊八石山の麓 鹿島に鎭座ある同社を正蹟と云ふ )にて、最さ神古びなる境内なり、近年同町鈴木氏 社前に石碑を建設せり、其銘に曰く

越後國刈羽郡在地村字石部山に鎭座すは、延喜式内にして、御島石部神社と稱へ、大己貴大神を祭る。この御社に大神をいはひ奉れりし由繰を尋ね奉るに、むかしこの大神の普く天下の國々を經營ましゝ時、この國なる頸城郡居多のところにましまし沼河日賣命に御合座し、建御名方命をうませ給ひぬ。猶ほ北東の國々を平定まさんとして、御船にのらせ給ひ、此石地の澳をかよひ、磯邊を見そなはし桟の如き元など受見ゆる巖の海の中よりつつきてありけるを、あやしく思ぼして、そのほとりに御船をごきよせ給ふに、巖をしきなせることきかみ小濱ありき。此時面白きみつの島 石部なるかもと のりたまひたるによりて、御島石部神社とたたへ奉る事となりにたり。又 大神の石部山に登り給ひて、此處は吾意に愛しとおもふ石部の地と宣給ひて、暫しにとどまり給ひ、此處にとどまり給ひ、御佩の御劔をとどめおかせ給ひしとなむ、かけ卷もかしこき 緣故をふるき傳によりて 畏みつつも畏くも記し奉りぬ。

大神もよしとまりけむ長石の長く川かふる道なわすれそ

明治十八年三月大社教管長從三位男爵 千家尊福しるす尚ほ長和五年の棟札 應永十五年の社記あり、今は弘化三年四月の遷宮なり。境内頗る幽邃、老松蟠屈して路傍特に目を引くは同根三幹の松樹にして頗る奇形をなし一見鰐魚の走るが如し。

【原文参照】

西沢新次 編『出雲崎 : 北越史料』,佐藤書店,明39.9. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/764482

『越後刈羽郡神社考』に記される内容

【抜粋意訳】

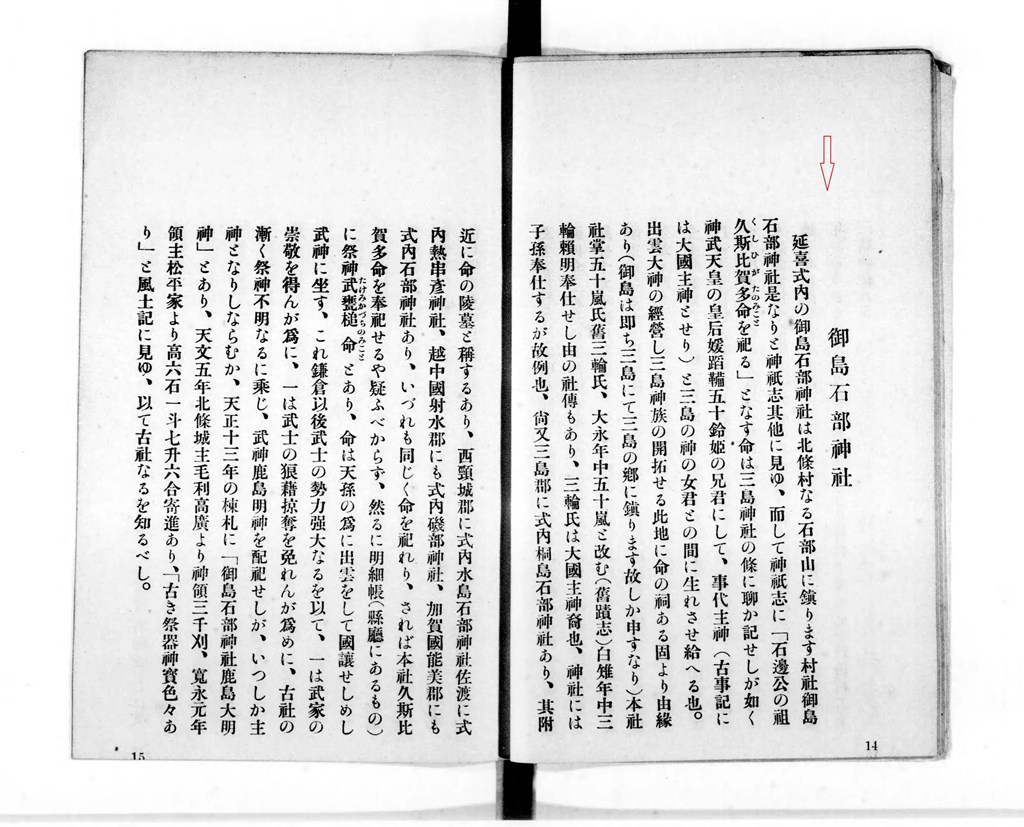

御島石部神社

延喜式内の御島石部神社は北條村なる石部山に鎭ります村社御島石部神社是なりと神祇志其他に見ゆ、而して神祇志に「石邊公の祖 久斯比賀多命(くしひがたのみこと)を祀る」となす 命は三島神社の條に聊か記せしが如く 神武天皇の皇后媛蹈鞴五十鈴姫の兄君にして、事代主神 (古事記には大國主神とせり)と三島の神の女君との間に生れさせ給へる也。

出雲大神の經營し三島神族の開拓せる此地に命の祠ある固より由緣あり (御島は即ち三島にて三島の郷に鎭ります故しか申すなり)

本社社掌 五十嵐氏舊三輪氏、大永年中 五十嵐と改む (舊蹟志)白雉年中 三輪賴明奉仕せし由の社傳もあり、三輪氏は大國主神裔也、神社には子孫奉仕するが故例也、

尚又 三島郡に式内 桐島石部神社あり、其附近に命の陵墓と稱するあり、西頸城郡に式内 水島石部神社 佐渡に式内 熱串彦神社、越中國射水郡にも式内 磯部神社、加賀國能美郡にも式内 石部神社あり、いづれも同じく命を祀れり、されば本社 久斯比賀多命を奉祀せるや疑ふべからず、

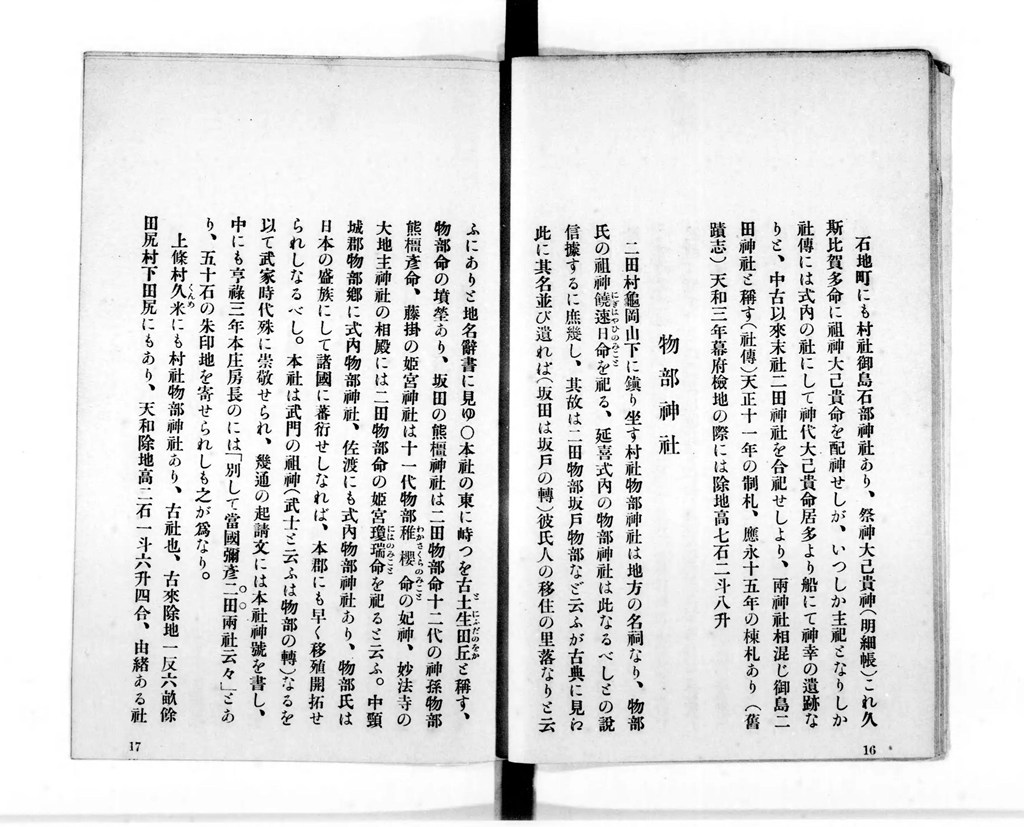

然るに明細帳 (縣廳にあるもの)に祭神 武甕槌命(たけみかづちのみこと)とあり、命は天孫の為に出雲をして國讓せしめし武神に坐す、これ鎌倉以後 武士の勢力強大なるを以て、一は武家の崇敬を得んが為に、一は武士の狼藉掠奪を免れんが爲めに、古社の漸く祭神不明なるに乘じ、武神鹿島明神を配祀せしが、いつしか主神となりしならむか、天正十三年の棟札に「御島石部神社 鹿島大明神」とあり、天文五年北條城主毛利高廣より神領三千刈、寬永元年領主松平家より高六石一斗七升六合寄進あり、「古き祭器神實色々ありと」と風土記に見ゆ、以て古社なるを知るべし。石地町にも 村社 御島石部神社あり、祭神 大己貴神 (明細帳)これ久斯比賀多命に祖神 大己貴命を配神せしが、いつしか主祀となりしか 社傳には式内の社にして神代 大己貴命 居多より船にて神幸の遺跡なりと、中古以來 末社 二田神社を合祀せしより、兩神社相混じ 御島二田神社と稱す (社傳 )天正十一年の制札、應永十五年の棟札あり(舊蹟志)天和三年幕府檢地の際には除地高七石二斗八升

【原文参照】

中西利徳 著『越後刈羽郡神社考』,小林尚文館,大正4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/905252

中西利徳 著『越後刈羽郡神社考』,小林尚文館,大正4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/905252

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・御島石部神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

御島石部神社(みしまいそべじんじゃ)

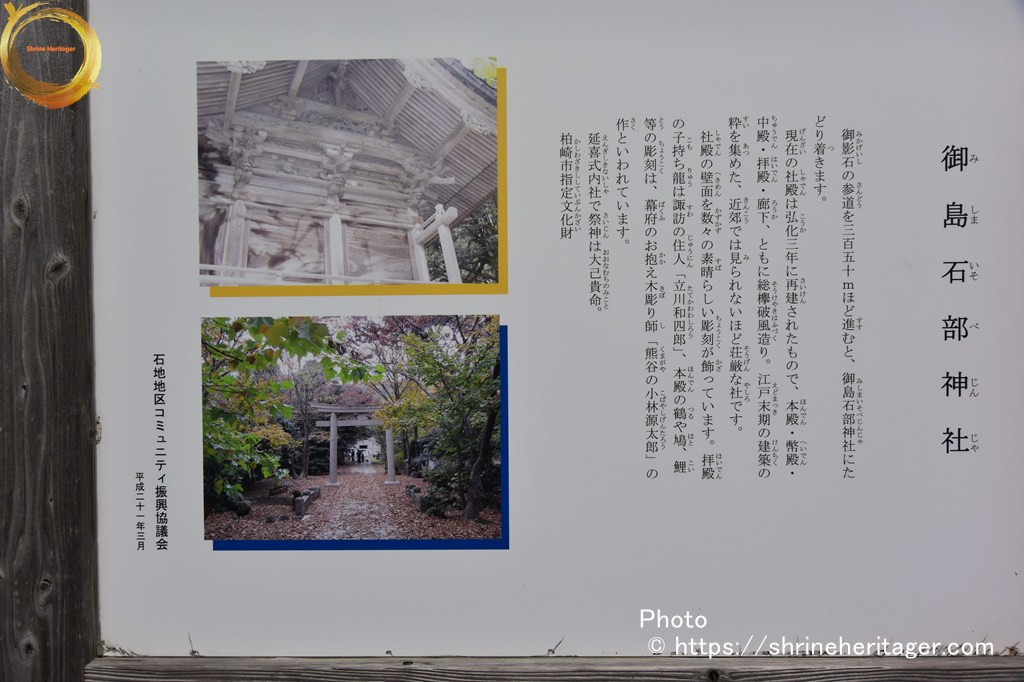

御影石の参道を三百五十 mほど進むと、御島石部神社にたどり着きます。

現在の社殿は弘化(こうか)三年に再建されたもので、本殿・幣殿・中殿・拝殿・廊下、ともに総棒破風造(そうけやきはふづく)り。江戸末期の建築の粋を集めた、近郊では見られないほど荘厳な社です。

社殿の壁面を数々の素晴らしい彫刻が飾っています。拝殿の子持ち龍は諏訪の住人「立川和四郎(たてかわわしろう)」、本殿の鶴や鳩、鯉等の彫刻は、幕府のお抱え木彫り師「熊谷(くまがや)の小林源太郎(こばやしげんたろう)」の作といわれています。

延喜式内社で祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。柏崎市指定文化財(かしわざきししていぶんかざい)

石地地区コミュニティ振興協議会 平成二十一年三月

社頭の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・御島石部神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

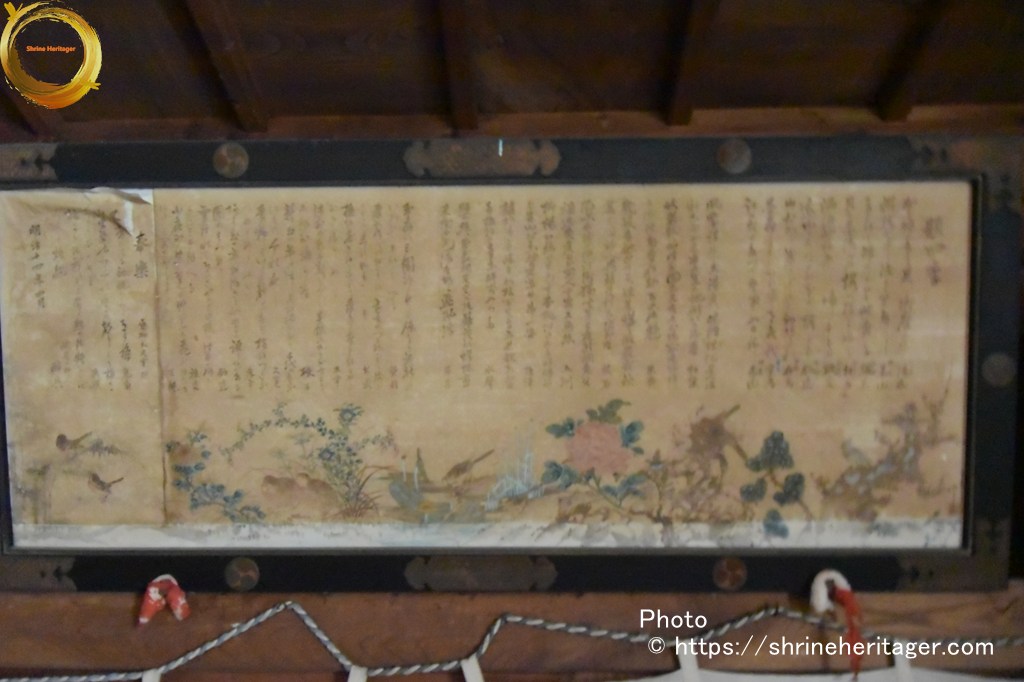

・御島石部神社 拝殿内部

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御島石部神社 椎(シイ)の樹叢

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

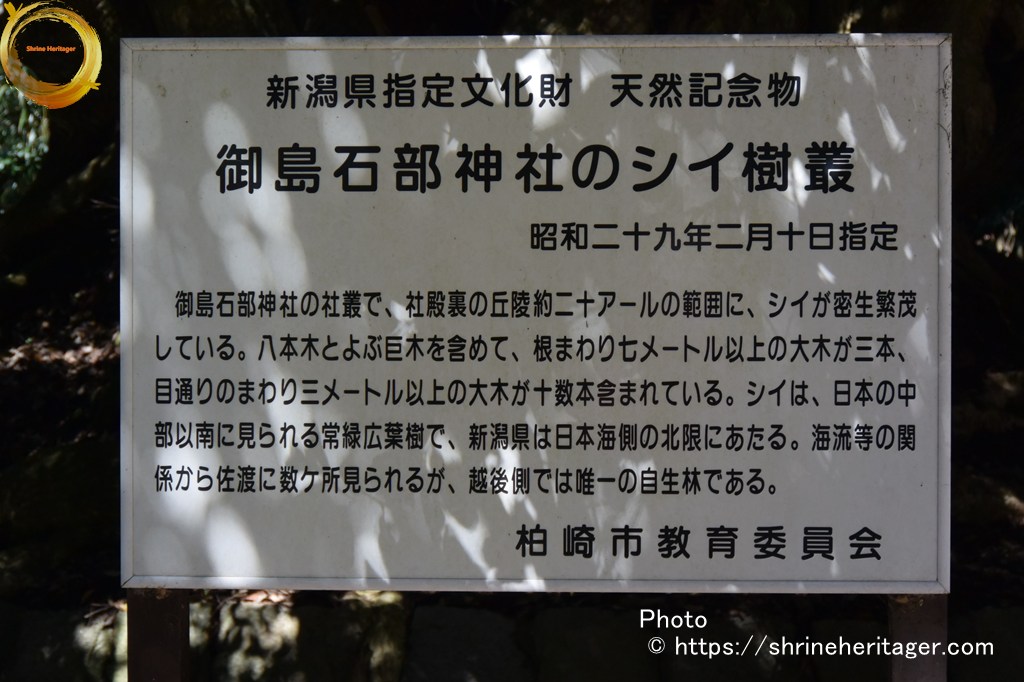

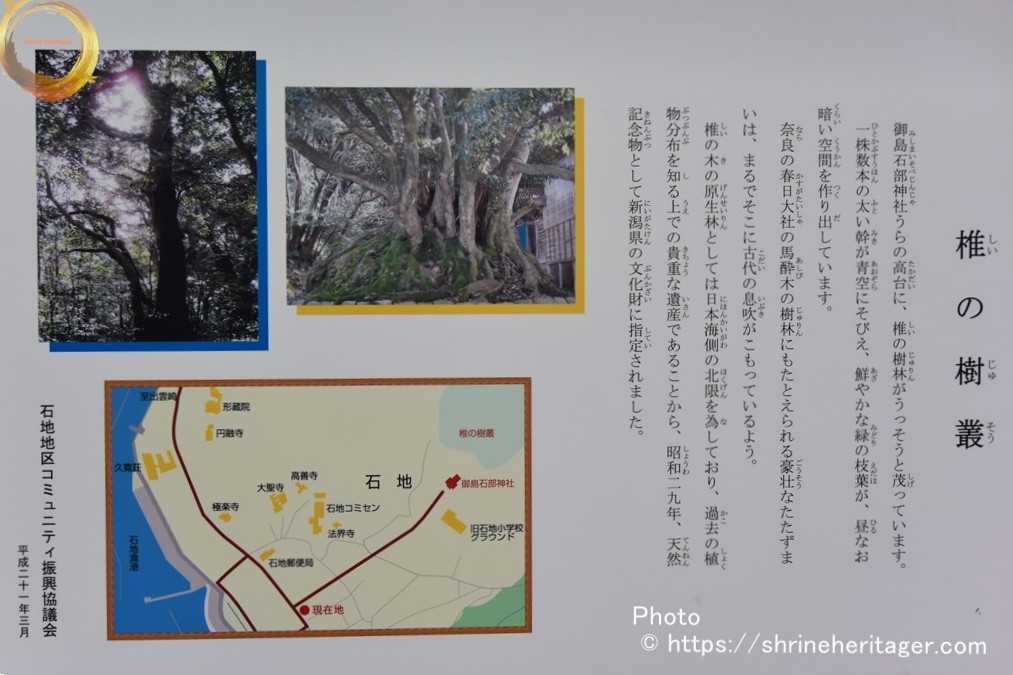

椎(しい)の樹叢(じゅそう)

御島石部神社うらの高台に、椎の樹林がうっそうと茂っています。

ー株数本の太い幹が青空にそびえ、鮮やかな緑の枝葉が、昼なお暗い空間を作り出しています。

奈良の春日大社の馬酔(あしび)木の樹林にも たとえられる豪壮なたたずまいは、まるでそこに古代の息吹がこもっているよう。

椎の木の原生林としては日本海側の北限を為しており、過去の植物分布を知る上での貴重な遺産であることカら 昭和二九年、天然記念物として新潟県の文化財に指定されました石地地区コミュニティ振興協議会 平成二十一年三月

社頭の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・神楽殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉祭神はわかりません

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉金刀比羅宮

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉古峯神社・伊夜日子大神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・石橋・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈参道脇の御池〉

Please do not reproduce without prior permission.

・参道途中の社号標

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・参道

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

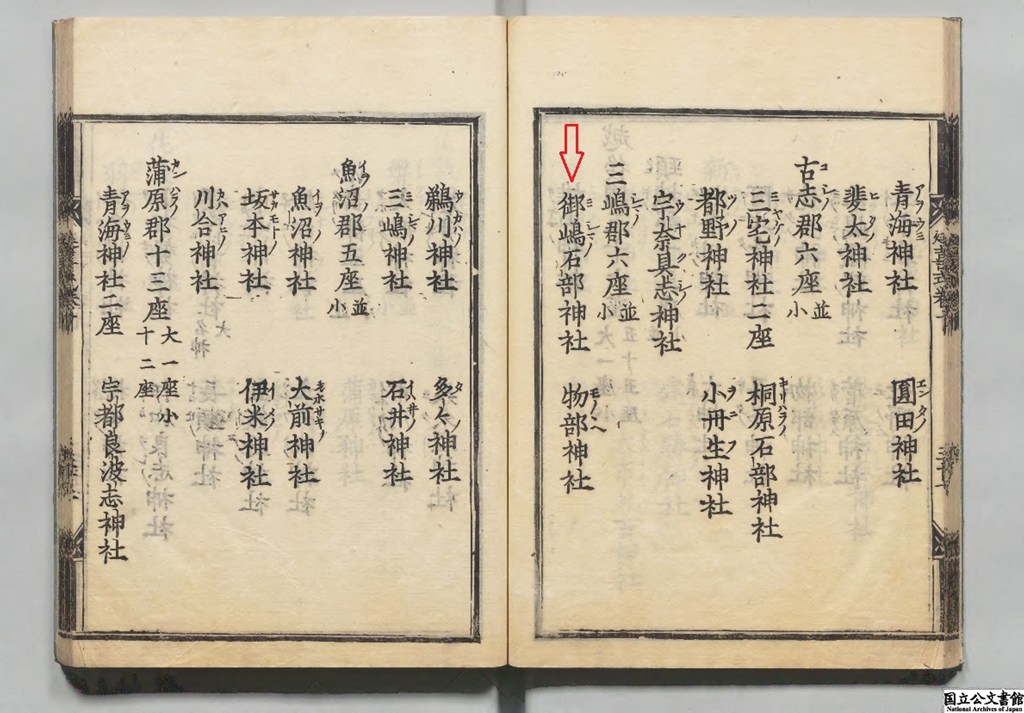

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)北陸道 352座…大14(うち預月次新嘗1)・小338[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)越後國 56座(大1座・小55座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)三嶋郡 6座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 御嶋石部神社

[ふ り が な ](みしまのいそへ かみのやしろ)

[Old Shrine name](Mishima no isohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

越後國 三嶋郡 御嶋石部神社(みしまのいそへ かみのやしろ)の論社

・御嶋石部神社(柏崎市北条)

・御島石部神社(柏崎市西山町石地)

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR越後線 石地駅から北西方向 日本海の石地の海岸線 方向へ約6.3km 車での所要時間は9~12分程度

石地の海岸線からR352号を北上します

Please do not reproduce without prior permission.

途中 R352号沿いに大日堂・羅石尊があります

Please do not reproduce without prior permission.

R352号で 西山町石地の集落に入ると 石地集落の中心部辺りの右手(山側)に参道の入口があり 社号標が建っています

御島石部神社(柏崎市西山町石地)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

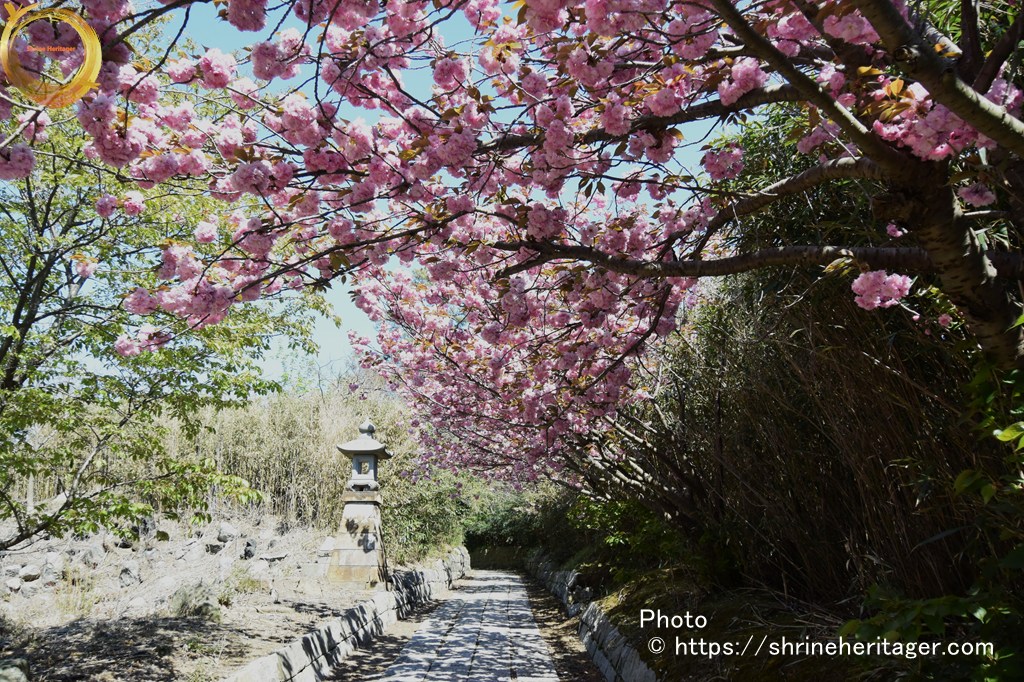

参拝日は 4/28でした 参道の両脇の八重桜が見事に満開です ここから350メートルもある参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

参道の中程に 一般道路が横切っていて 再び石燈籠と社号標が立っています

ここが 社頭となるのでしょうか

Please do not reproduce without prior permission.

八重桜が満開の参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

左手に神池のような池があり 参道正面には石橋と鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐり 境内参道へ進みます

Please do not reproduce without prior permission.

正面に拝殿が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

参道の左手には〈境内社〉金刀比羅宮が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

お参りをします

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

ここで特筆すべきは〈境内社〉金刀比羅宮の狛犬です その表情は 特に眼差しと眉など 素晴らしい彫りです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

〈境内社〉金刀比羅宮から 御島石部神社の参道に戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

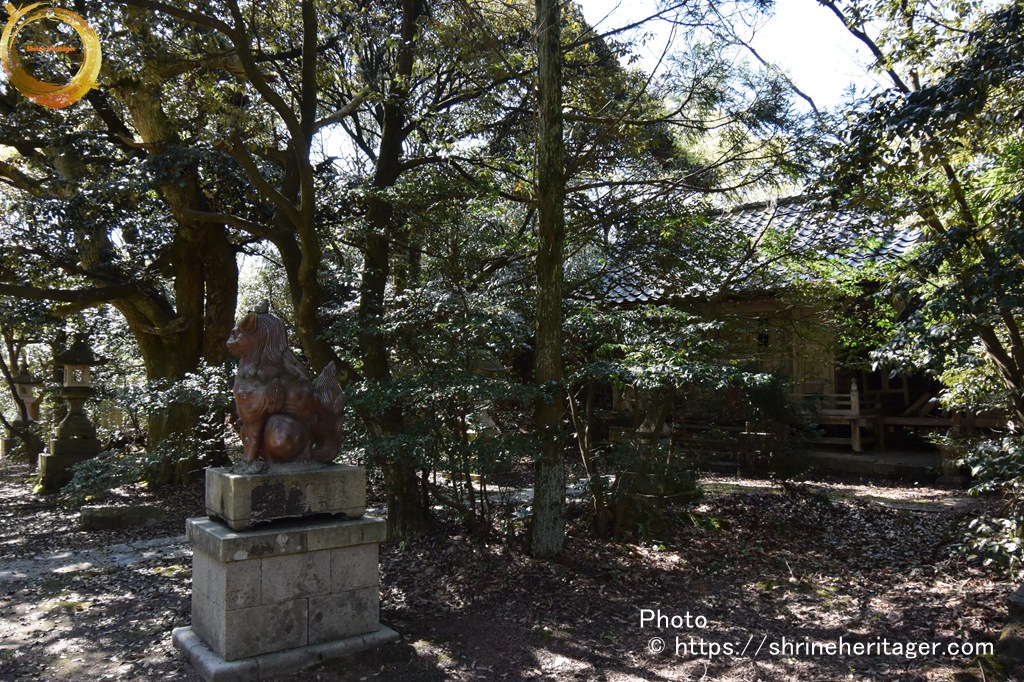

御島石部神社の参道に戻ると 御島石部神社の狛犬が座しています

こちらは焼き物の狛犬で これも見事なものです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の向かって左には「椎(しい)の樹叢」があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

御神紋でしょうか

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿向拝(こうはい)の彫刻や 柱の台座のあつらえは見事です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

向拝越しに見えている建物は 神楽殿です

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居を抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

参道を下り戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

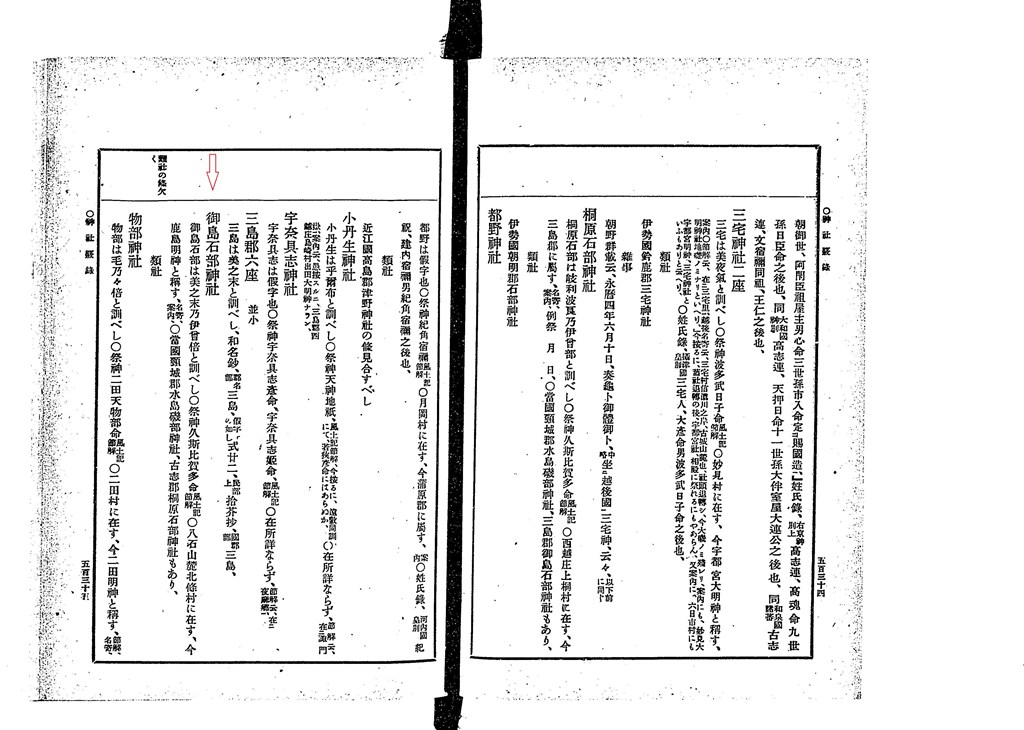

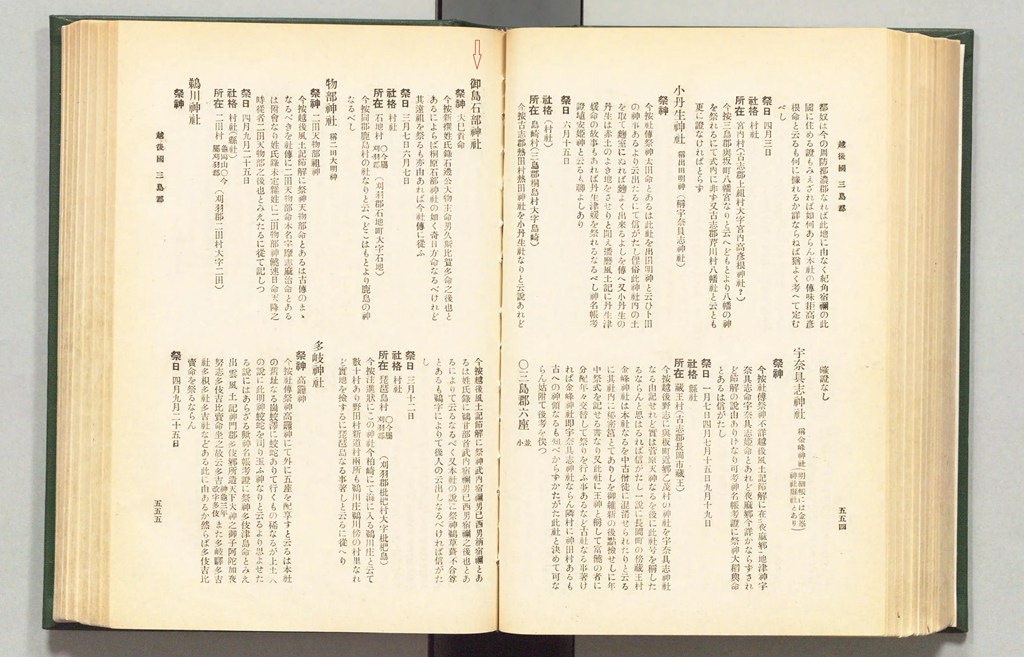

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 御嶋石部神社について 所在は゛八石山麓北條村に在す、今 鹿島明神と稱す、゛〈現 御嶋石部神社(柏崎市北条)〉と記しています

【抜粋意訳】

御嶋石部神社

御嶋石部は美之末乃伊曾倍と訓べし

〇祭神 久斯比賀多命〔風土記節解〕

〇八石山麓北條村に在す、今 鹿島明神と稱す、〔名寄案内〕

〇當國頸城郡 水島磯部神社、古志郡 桐原石部神社もあり、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 御嶋石部神社について 所在など無記入です

参考として゛狩羽郡黒姫山の東に、礒の部村あり゛〈現 刈羽黒姫山(柏崎市折居)の東に礒の部村〉と記しています

【抜粋意訳】

御嶋石部(ミシマノイソベノ)神社

〔〇按 越後國圖、狩羽郡黒姫山の東に、礒の部村あり、蓋此地なり、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 御嶋石部神社について 所在は゛石地村〔〇今属 刈羽郡石地町大字石地〕゛〈現 御島石部神社(柏崎市西山町石地)〉と記しています

その他の説として゛同郡鹿烏村の社なり゛〈現 御嶋石部神社(柏崎市北条)〉ほを挙げています

【抜粋意訳】

御嶋石部神社

祭神 大巳貴命

今按 新撰姓氏錄 石邊公 大物主命 男久斯比賀多命之後也とあるによらば桐原石部神社の如く 奇日方命なるべけれど 其遠祖を祭るも亦由あれば 今社傅に從ふ

祭日 三月七日 六月七日

社格 村社所在 石地村〔〇今属 刈羽郡石地町大字石地〕

今按 同郡鹿烏村の社なりと云へど こはもとより鹿島の神なるべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

御島石部神社(柏崎市西山町石地)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.