将門神社(まさかどじんじゃ)は 日本武尊が東征の時 素戔嗚尊・大己貴命を祀った穴沢天神を創祀とし 延喜年中に鎮守府将軍 藤原利仁が八千戈命を祀り多名沢神社を起こし その後 平良門が亡父 平将門公の霊像を彫作して奉納 平将門が祀られて 平親王社と呼ばれた 穴沢天神社は 多名沢神社〈平親王社〉の奥の院となったと云う

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

将門神社(Masakado shrine)

〈境内 式内社〉穴澤天神社(Anasawa tenjinsha)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

東京都西多摩郡奥多摩町棚澤178

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

将門神社

《主祭神》八千戈命・平親王将門霊

《相殿神》高皇産霊神

〈境内社〉穴澤天神社(将門神社の奥院とも云う)※延喜式内社の論社

《主祭神》高皇産霊尊・八千戈命

《相殿神》天光珠星亜肖氣尊

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

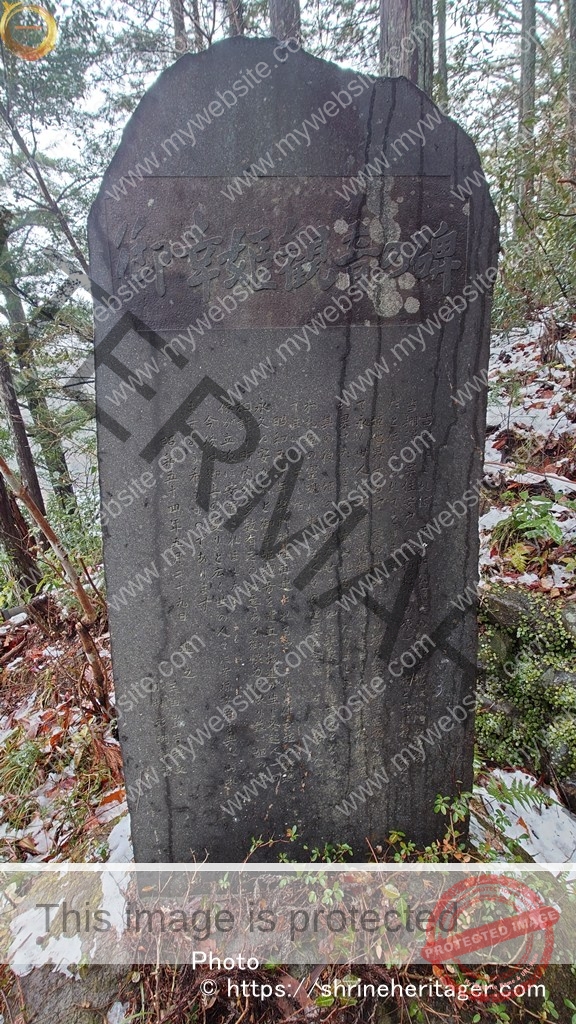

・平将門公追慕之碑

昭和50年の将門神社再建を記念した石碑と再建の由緒書き

平将門公追慕之碑

地誌稿に曰く「天徳年間 将門公の嫡子 将軍太郎良角 父遺蹟を慕いて棚澤の郷に来り 父の肖像を刻み これを神体となし一宇を建立し冥福を祈った」と伝承されております

幾星を経て永正年間 将門公十六代 後裔 郷土の領主 三田弾正忠平次秀は 遠祖の信仰厚く社頭を修復し神劔を納め武運長久と五穀豊穣を祈願し総鎮守といたしました

歳月は流れ明治四十二年四月 当社の氏子並に熊野神社の氏子と相議り両社の合社を東京府に陳請し許可を得て 熊野神社に将門公の尊像を移してここに両社の合社が成立いたしました その将門神社の社地は長年によたり草原のまま今日に至っておりました

しかし将門公に対する氏子の尊崇の念は強く 将門神社再建の気運が旺盛となってまいりました折 当地の篤志家 野村孝之氏の私財を投じても将門神社の再建を懇願する熱意と献心が多くの信頼を集め進んで氏子が結集し協力をおしまず よって御神域の整備着工に着手すること一年有余ここに木の香爽然たる神社は厳かに再建落成をみるにいたりました このことは遥か遠い昔を回顧し悠久の歴史の中に地誌を探る人々にとってこよなきしるべとなり 奥多摩の史蹟として永くさん然と輝くことでしょう 将門神社再建の由来と野村孝之氏の篤志を後世に伝えるため熊野神社と棚澤区の役員協議の結果 この記念碑を建立する次第であります

撰文 清水建次現地石碑より

Please do not reproduce without prior permission.

『奥多摩町誌 資料集3 奥多摩の民俗 社寺』〈昭和56年〉に記される内容

日本武尊が祀った穴沢天神を創祀とし 延喜年中に鎮守府将軍 藤原利仁が八千戈命を祀り多名沢神社を起こした その後 平良門が亡父 平将門公の霊像を彫作して奉納 平将門が祀られて 平親王社と呼ばれるようになった 穴沢天神社は 多名沢神社〈平親王社〉の奥の院となったと云う

※図書館で借りた時のメモなので参考程度に

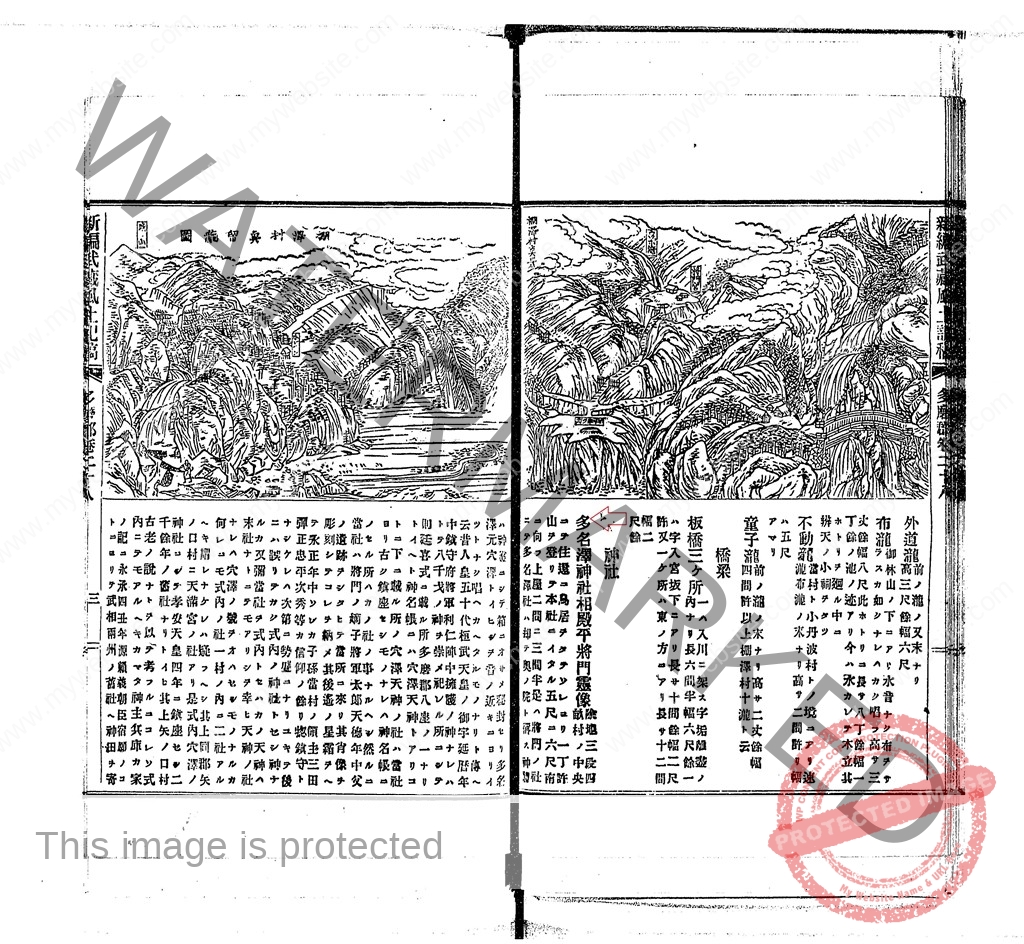

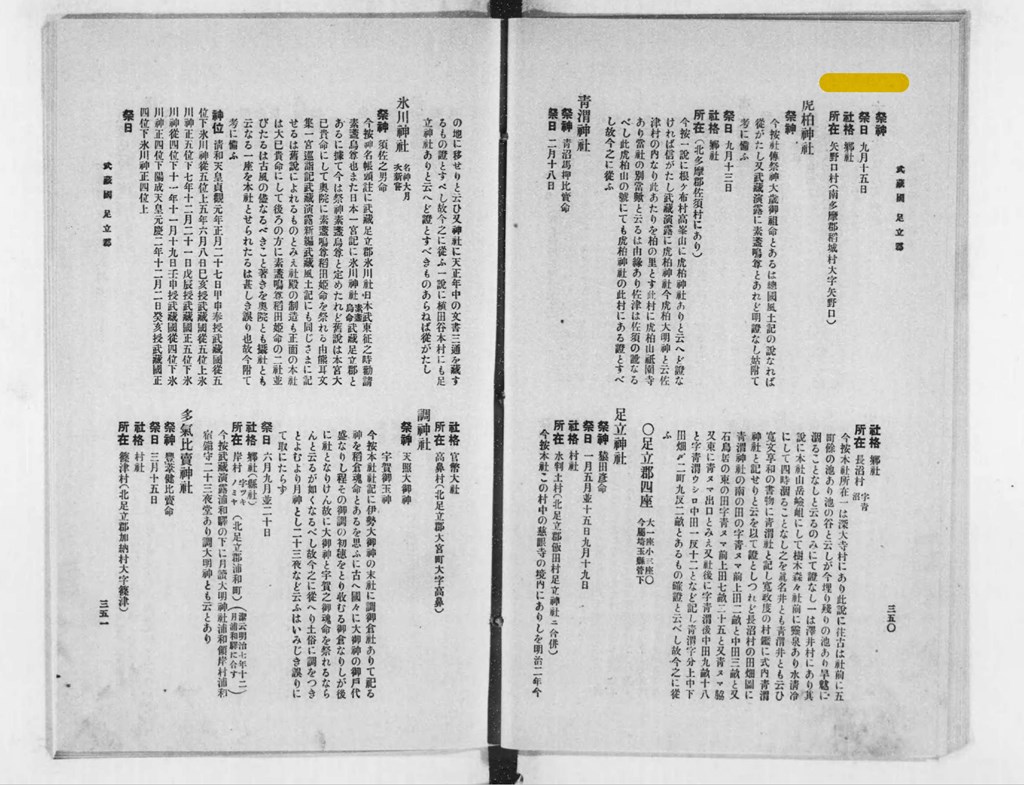

『新編武蔵風土記稿(Shimpen musashi fudoki ko)』〈文政13年(1830)に完成〉に記される伝承

【抜粋意訳】

巻之116 多磨郡之28 三田領 棚沢村の条

多名澤神社 相殿 平将門靈像

除地三段四畝 村の中央にて往還に鳥居をたて それより一丁許山を登りて本社にいたる 五尺に六尺南に向ふ 上屋二間に三間半 是は将門ノ社にて 多名澤社は却て奥の院と稱す 神體は神璽にして箱におさめ秘封せり

多名澤 元穴澤といひしを 音の近きにより いつとなく唱へかへたるものなりと傳へ云

昔 人皇五十代桓武天皇の御宇 延暦年中 鎮守府将軍利仁 陣中擁護の神なればとて 八千矛の神を崇め祀れる所にして 則 延喜式に載る所 多磨郡八座の一なりといへど 神名帳には穴澤天神とあり ことに下に載る所の穴澤天神ノ社は 當社より古く鎮座せしものなれば 神名帳にのせる所は かの社の事なるべし

然るに當社は 将門の嫡子将軍太郎 天徳年中 父の遺跡をしたひて 當所に来り 其肖像を彫刻して これを納め 其後 遥の星霜をへて 永正年中 それが子孫 當村の領主 三田弾正忠平次秀等が信仰の餘り 惣鎮守となしければ 次第に勢盛になりゆきて 後には誤りて かく式内の神社とせし神なるか

又 彌當社を式内とせば かの天神は末社などにてもありしを 幸ひ天神ノ社なれば 穴澤の號をおはせしものなるか 何れにも式内の社 一村の内に二社あるべき謂れなければ疑ふべし

其上 同郡 矢ノ口村に天満宮ノ社あり 是 式内 穴澤ノ神社にして 孝安天皇四年に鎮座せし 二千餘年の舊社なりといひ 其上 矢ノ口村 古老の説などを以て考ふるに これぞ式内にてもあるべきか

又 神主兵庫が家の記に 永承四丑年 源賴義朝臣宿願のことによりて 武相兩州の舊社へ神田を寄られしことあり其後 年歴て又 延元二年 後醍醐帝の御宇にも神供寄附のことあり 又 永正元年に至りて領主 三田弾正忠 年穀豊穣を祈りて神劔を納め 社頭を再修し總鎮守となし 御入國の後 慶長十九亥年 大坂の役に 東照宮武州大小の神社へ御祈誓ありしとき 當社も其内にあづかれりと 此等のこと委くしるしたれど 古く記録せしにもあらず 又此こと誠ならんには 式内の社にあらずとも古き社なれば かかることもあるべし さればこれを以て式内の證ともいひかたし 尚下 天神の條下及び 矢ノ口村神社の條合せみるべし

例祭は一ヶ年に五たびあり 正月五日・二月十四日・六月十五日・八月朔日・九月十九日なり 其内時により流鏑馬のさま 或は祇園會獅子舞等をなすと云

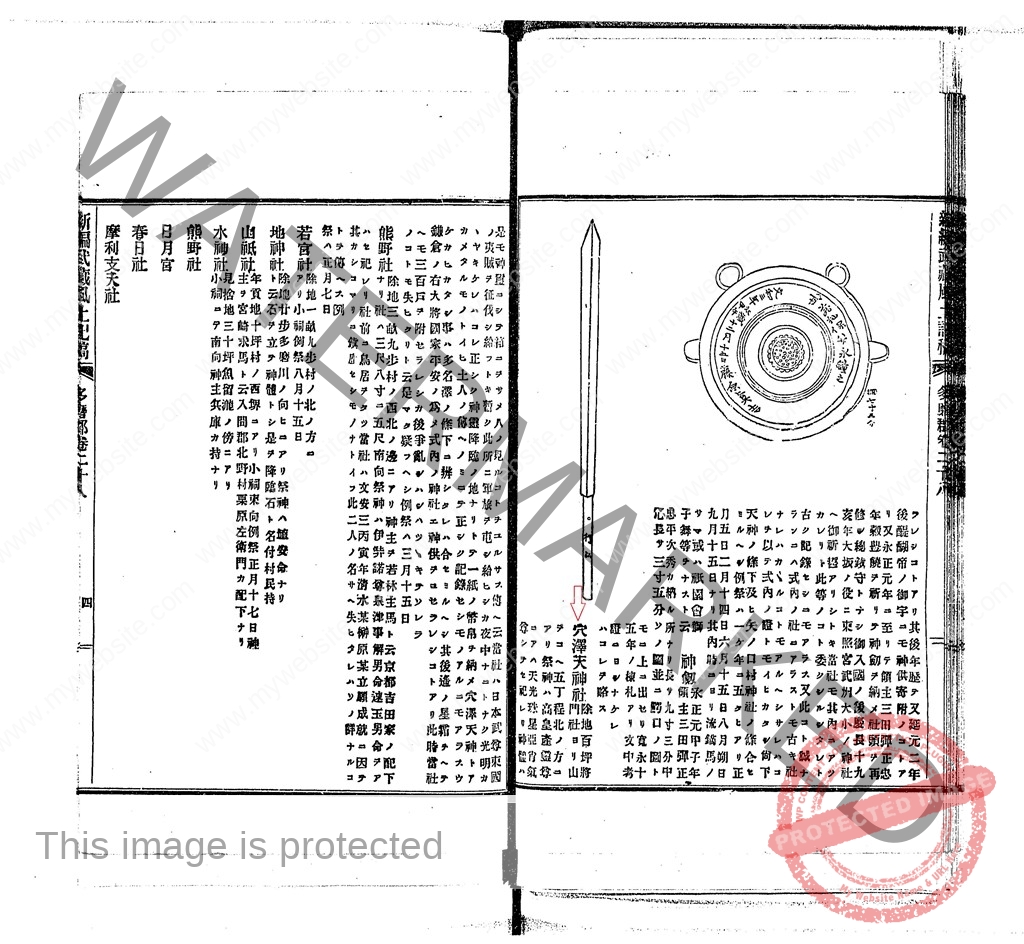

神劔 永正元甲子年 領主三田弾正忠平次秀が納る所なり 長さ九寸三分 中心長さ三寸五分 その圖並に鰐口の圖ともに上に出せり 寛永十五年の棟札あり 文中考證によしなければこれを略す

穴澤天神社

除地百坪 将門社より山をこへ五丁程北の方にあり 祭神は高皇産霊尊にあは天光珠星亜肖氣尊してあはせ祀れり 神體は是も神璽にして箱にをさめ人の見ることをゆるさず

傳へ云 當社は日本武尊 東國の夷賊を征伐し給ふとき 暫く此所に軍旅を屯し給ひしが 夜中なにとなく光明かがやきければ これ正しく神靈降臨の地なりとて 一紙の幣帛を納め 穴澤天神とあがめたるものといひ 土人の傳へのみにて正しく記録せしものあるにもあらず うけかひがたし事は多名澤の條下に辨したれば合せみるべし

其後 遥の星霜をへて鎌倉の右大将 國家平安の爲め式内ノ神社へ神供をよせられしことあり 此時 當社へも三百戸を附せられしが 後 爭亂しばしばつづきて それらのことも失ひたりと云 是また疑ふべし 例祭は三月十五日

【原文参照】

『新編武蔵風土記稿』巻之111 多磨郡之23,巻之112 多磨郡之24,巻之113 多磨郡之25,巻之114 多磨郡之26,巻之115 多磨郡之27,巻之116 多磨郡之28,内務省地理局,明17.6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/763993

『新編武蔵風土記稿』巻之111 多磨郡之23,巻之112 多磨郡之24,巻之113 多磨郡之25,巻之114 多磨郡之26,巻之115 多磨郡之27,巻之116 多磨郡之28,内務省地理局,明17.6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/763993

【由 緒 (History)】

『武蔵名勝図会』巻第12 に記される内容

【抜粋意訳】

多摩郡之部 巻第12

多名澤社 将門社 合殿

社地 往来の山陵に鳥居あり これより一町餘 山上へ登り社頭に至る

多名澤社 祭神 八千戈命なり 此神にて名の号あり 其号の多きを以て以来 多名澤の神社と称せし由

将門は即ち 平親王将門なり 昔 承平年中 将門 此地へ来り居を構へられたる事あり 其後 嫡男 将軍太郎良門も又 當処へ来り 亡父の靈を彫て合殿に祀れるより 平親王の社と称す 神像 将門甲冑にて床几に掛りたる形の木像なり 多名澤の神は 箱に納めたる神璽なり 近江の土人只 将門社とのみ称して 多名澤の意はへす 神職 山宮氏 村内に住せり或説云 ・・・〈中略〉社傳云 往昔 人皇五十代 桓武天皇 延暦年中 鎮守府将軍 藤原利仁武蔵守にて 當処に住せられれ砌 陣中の守護神として八千矛命を以て崇め祀給ふ神社なり 其後 平将門の嫡子将軍太郎良門 父の遺蹟を慕い 此所に来り 其肖像を刻して 父の靈を合せ祀りしより将門平親王の社と号せり・・・・〈中略〉

穴澤天神社

将門社より山上へ登る事 二十歩許 此社は地主の神社なりといふ 又は奥院と称すなれり

祭神 高皇産霊尊 相殿 天光珠星亜肖氣尊

例祭 正月五日、二月十四日、三月六月十五日、八月一日、九月十一月十五日、社傳云 往昔 日本武尊 東征の御時 秩父嵩へ御宿影の事にて 軍馬を屯し給ふ 其夜 當山に光輝現したれば 尊みづから瑞光を導わさせ給ひ 直に深谷を経て此地に至給ひしに 神靈降臨の地なりとて 一紙の幣帛を持給ひしより 穴澤天神と崇祀り給ふ靈神なりといふ

鎌倉右大将家御治世の時に 治國平天下の御祈ありし砌 神供の免地 式内の神へ御寄附の時 當社へも三百戸御寄附ありしかと 中古以来 関東争乱にて むなしく失亡せしに 今僅に澄地百坪許存在して 神主の指拝たる所なりといへり

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・将門神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・将門神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・狛犬〈拝殿前の陶器の狛犬〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・石碑〈・将門神社再建之塔・平将門公追慕之碑〉

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御幸姫観音

Please do not reproduce without prior permission.

・御幸姫観音の石碑

御幸姫観音の碑

古記によれば 平将門公寵愛の妃 御幸姫は将門の没後 当棚澤小字住安戸(俗称 将門の原)に一族と共に移り棲みだと伝えられてをります。

姫他界するや 原の中央に葬り塚を築き御幸姫塚と稱して永く世人に崇拝され親しまれて来ました 終戦後塚は荒れ果てたまま忘れ去られるにいたりました

其の後 姫の霊魂なせるが如き現象が 誰言うとなく現れ姫の霊魂に対する人々の追慕の念は いよいよ深くなってまいりました

昭和五十年 将門神社再建なれるや これに伴ひ姫の霊魂永久に安かれと御幸姫観音を建立の機運が生じ発起人一同 相計り町内外 多数有志の誠意ある御協力に依り茲に姫の尊像が立派に安置されました

今後は郷土の護りと広く世の人々に降伏安栄を興へわれますよう希うえのであります昭和五十四年五月二十九日 建立 三田豊吉撰文 小林杉湖謹書

現地石碑より

Please do not reproduce without prior permission.

・参道 石段

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

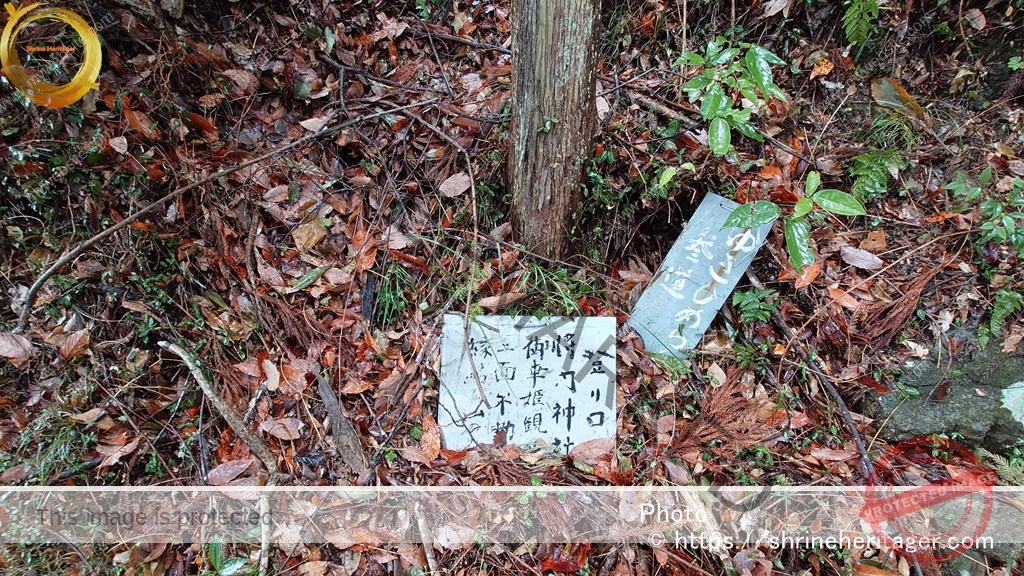

・〈青梅街道からの参道入口〉

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

〈本殿の奥 200メートル程上った辺り〉

・開運不動尊〈三面不動尊〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

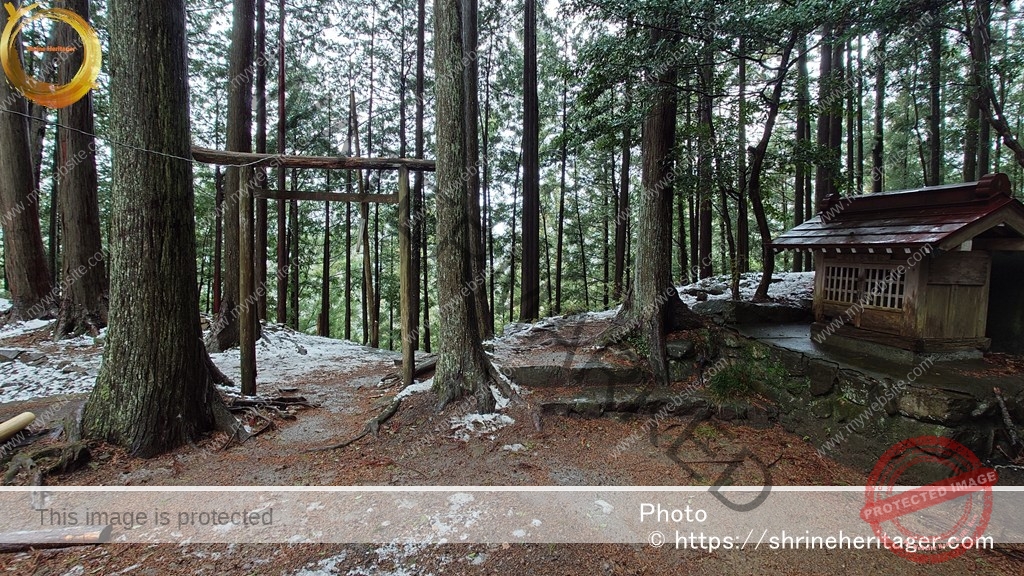

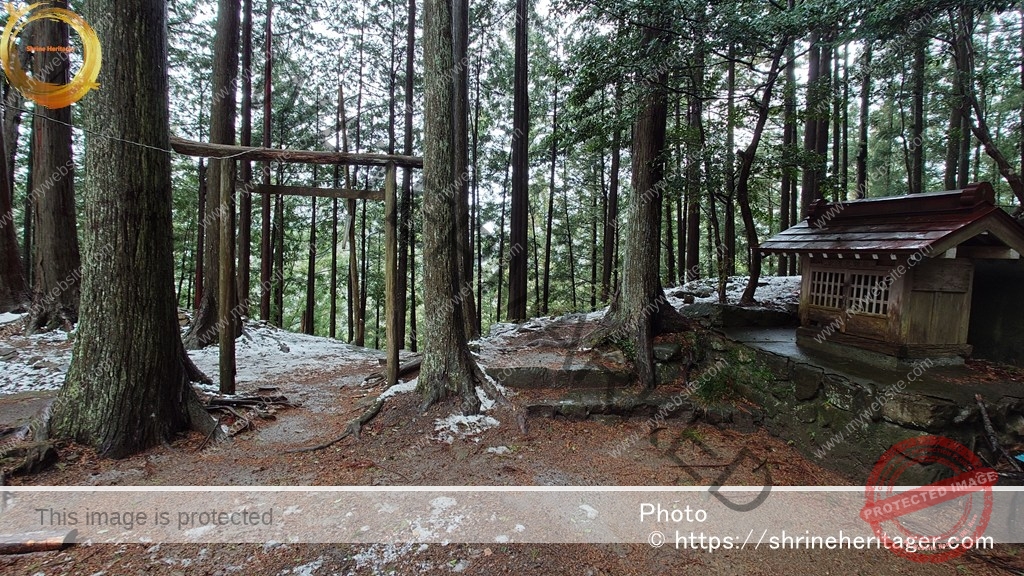

・〈境内 式内社〉穴澤天神社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・開運不動尊 〈境内社〉穴澤天神社の社頭

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

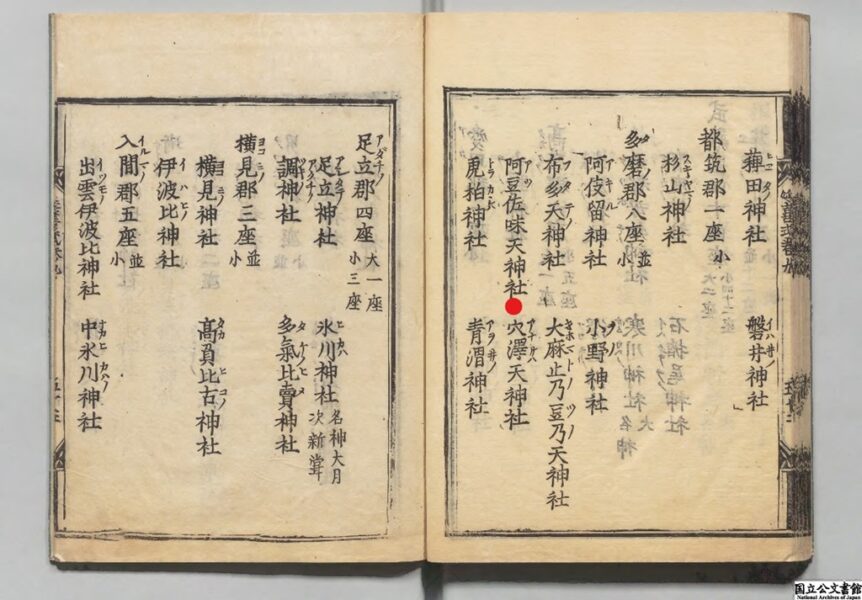

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)武蔵国 44座(大2座・小42座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)多磨郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 穴澤天神社

[ふ り が な ](あなさは あまつかみのやしろ)

[Old Shrine name](Anasaha Amatsukami no yashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)所載「武藏國 多磨郡 穴澤天神社」の論社について

・穴澤天神社(稲城市矢野口)

・谷保天満宮(国立市谷保)

・穴澤天神社〈将門神社境内社〉(奥多摩町棚澤)

・羽黒三田神社(奥多摩町氷川)

・穴澤天神社(あきる野市深沢)〈参考〉

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

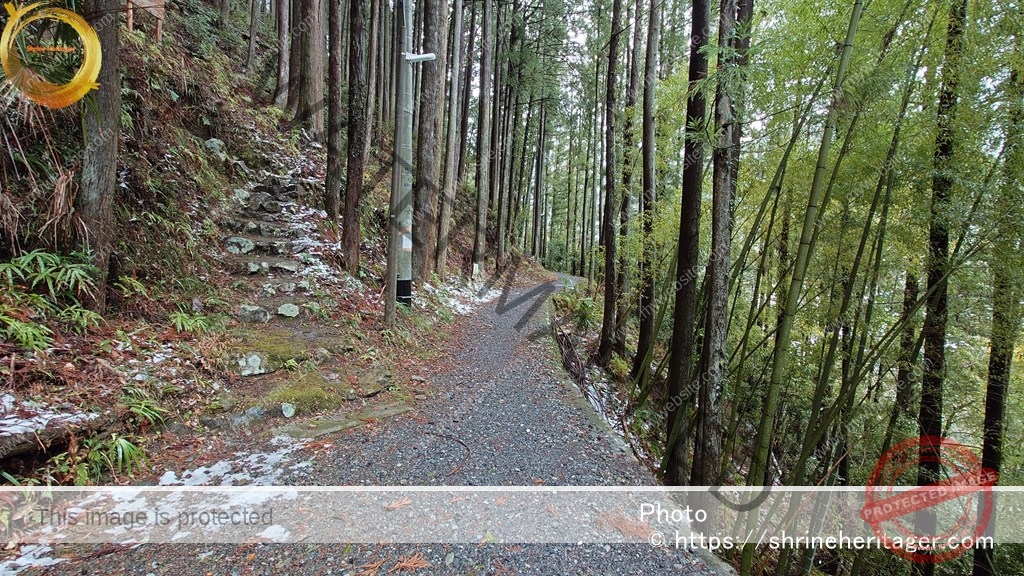

JR青梅線 鳩ノ巣駅から 多摩川沿いに青梅街道を500m程で 表参道の登山口の入口がありますが こちらはわかりやすいのですが キツイ急斜面を登る道になります

Please do not reproduce without prior permission.

鳩ノ巣駅のすぐ脇の踏切を渡り 村の中を進み 棚沢増圧ポンプ所への道もあり こちらをお勧めします

踏切を渡り 道を上がって行くと 道が二又に分かれる所を右へ進みます

Please do not reproduce without prior permission.

山際の道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

途中 沢が滝になっていました

Please do not reproduce without prior permission.

此処までの道は 軽自動車なら問題なく 大型車だと狭く 普通車でもすれ違い通行は難しい道です

舗装道路の行き止まりが 棚沢増圧ポンプ所です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

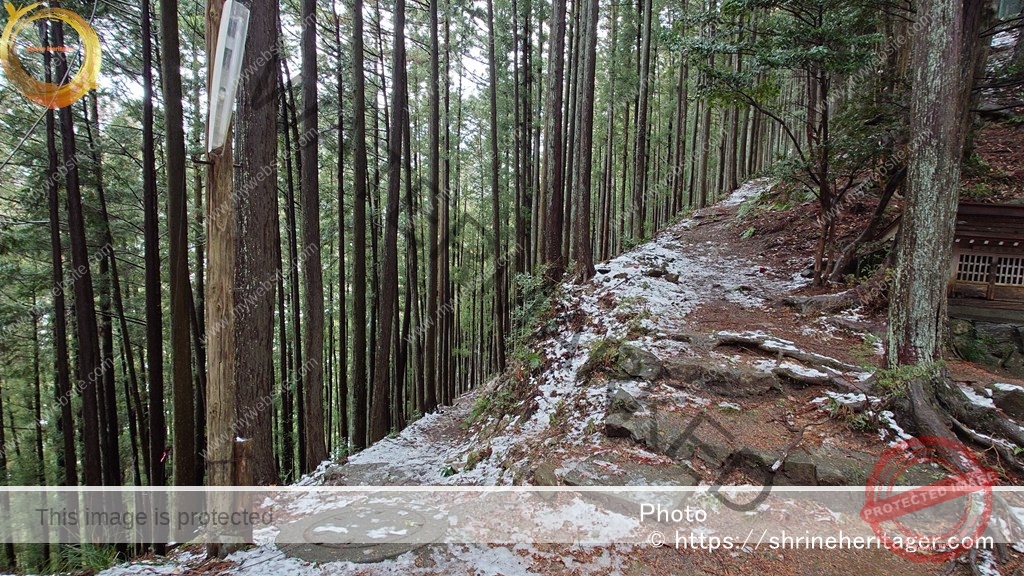

ここからは 平坦な遊歩道のような道がしばらく続きます

たまに数か所 左手の山へと上がる石段があるのが気になりましたが 雪も降っていたので そのまま進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

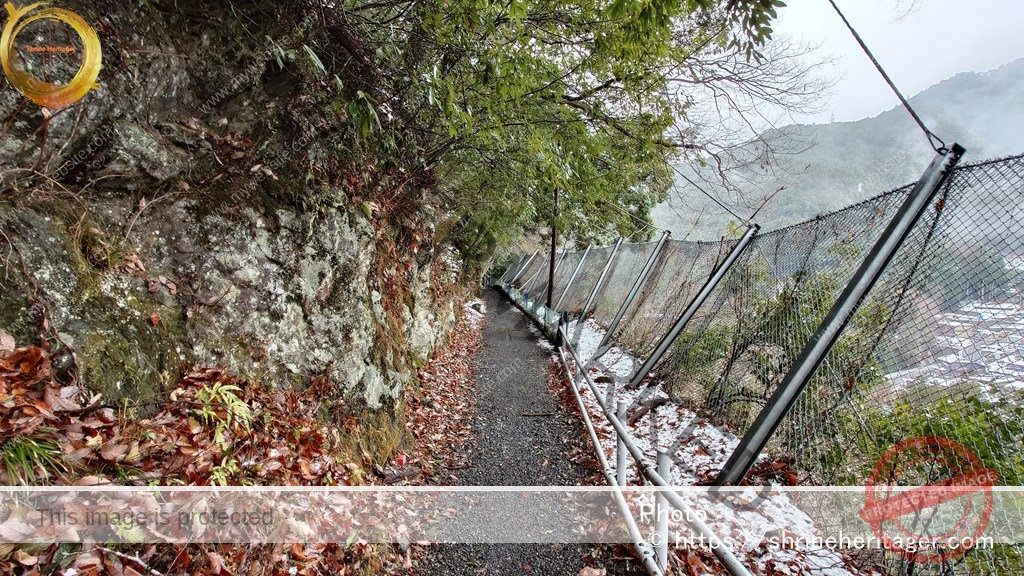

とは言っても 右手はかなりの急斜面ですので注意は必要です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

左手の崖がより絶壁になってくると 転落防止の柵が設けられていました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

眼下に棚澤の集落が見えています

真下には多摩川が流れていて 将門大橋も見えています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

落下物防止のネットが張られた道を進んでいきます

Please do not reproduce without prior permission.

すると゛大圓鏡智爲 将門公一族 交通受難者 各位供養塔゛があります

Please do not reproduce without prior permission.

この場所が 青梅街道の入口から上がってきた道との合流地点になります

Please do not reproduce without prior permission.

ここから山沿いに上がって行きます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

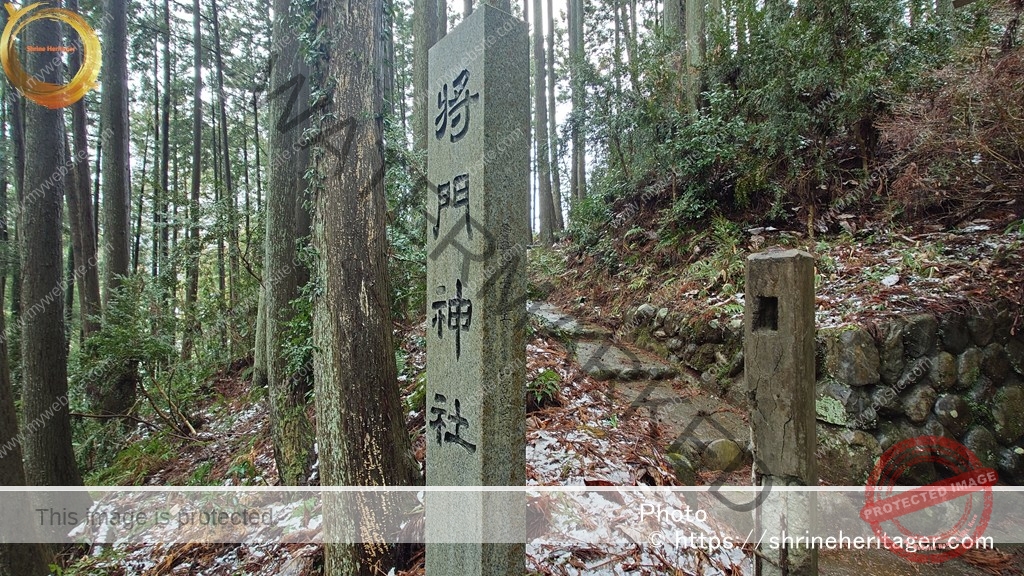

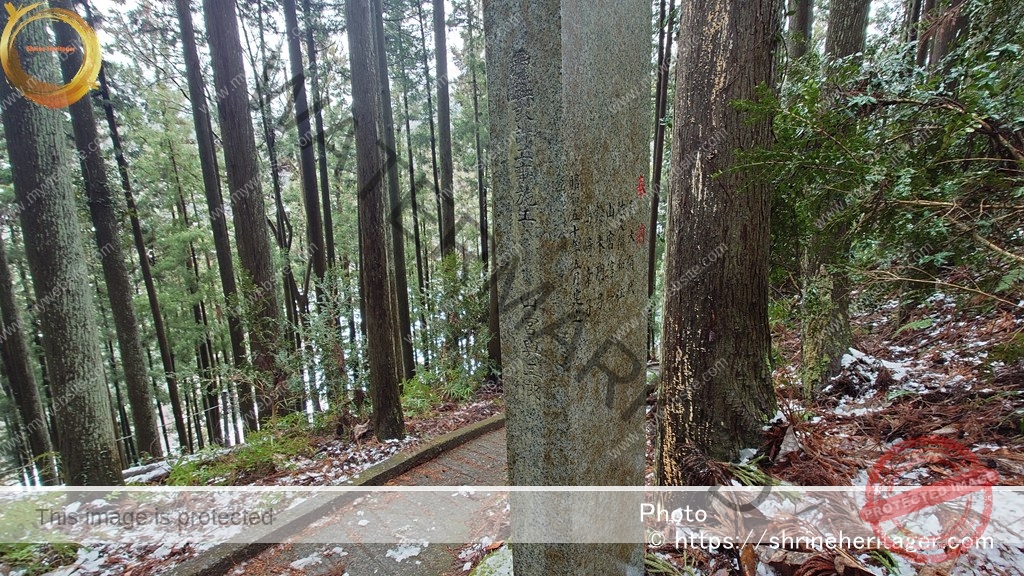

すると゛将門神社゛と刻字された社号標があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

将門神社(奥多摩町棚澤)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居が建ち 鳥居をくぐる参道石段と 緩やかな女坂が左手にあります

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 鳥居をくぐります

鳥居の扁額には゛将門神社゛と刻字されています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道石段は長く その先に社殿が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

参道の途中に゛はなれ駒 蹄太鼓゛の立札があります

放れ駒(駒は馬のこと)は将門公の用いた紋とされています

Please do not reproduce without prior permission.

振り返ると この辺り

Please do not reproduce without prior permission.

見上げると この辺り ちょうど中間辺りか

Please do not reproduce without prior permission.

石段の最上部には 狛犬が座します

Please do not reproduce without prior permission.

ここが少し開けた境内地となっていて 手水舎や石碑があり 更に一段高い壇に社殿が建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

足元には 雪だまりがありますが

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿には゛将門神社゛と浮き彫り文字の扁額

その両脇に 先程 述べた゛放駒゛の奉納額があります

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 本殿が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の前には 陶器の狛犬が座しています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の横 石碑が建てられている所から 更に山へと上がる道があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

尾根伝いに道があり その先に建屋が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

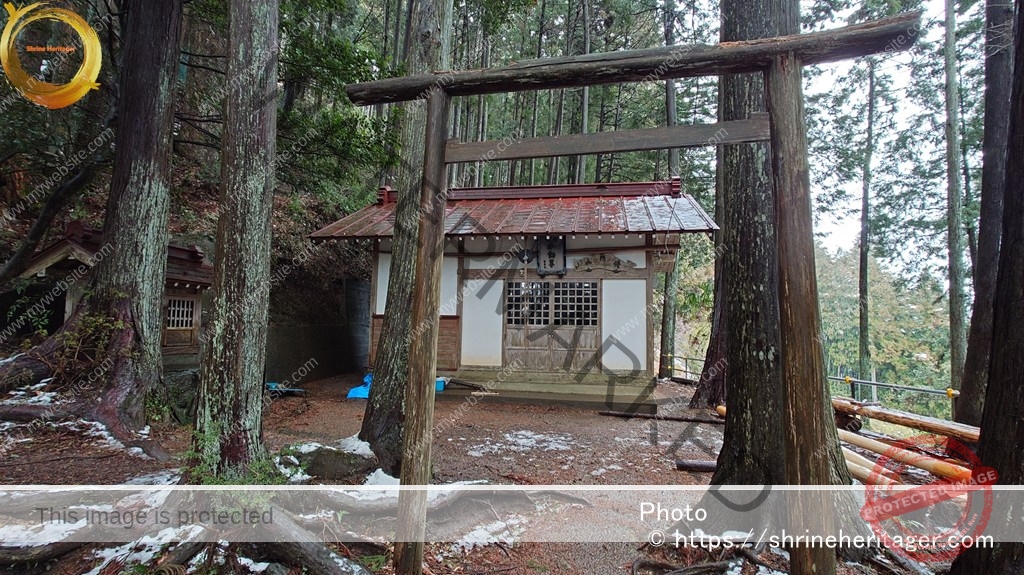

木製の鳥居が建ち 御堂と一宇の祠が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

開運不動尊と〈境内社〉穴澤天神社に参着

Please do not reproduce without prior permission.

開運不動尊の扁額と将門山の扁額

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居をくぐり 正面の開運不動尊にて 賽銭をおさめ 手を合せます

Please do not reproduce without prior permission.

境内の左手に おそらく南向きに一宇の祠があり

この祠が 日本武尊が創始したと伝わる 元々の地主神とされる 穴澤天神社です

Please do not reproduce without prior permission.

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載「武藏國 多磨郡 穴澤天神社」の論社です

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

祠内には 御神体の石と陽石・陰石の三つの石が祀られています

御神体なので 撮影は無しです

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 境内を出ます

Please do not reproduce without prior permission.

境内の横には 更に上にあがる道がありましたが その先には水道施設のようなので 上がりませんでしたが 写真で見ると 小さな石祠があったようです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

尾根道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

尾根道を将門神社の社殿の上から下っていきます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の前から 石段を下りようと思いましたが 残り雪があり 足元が滑りそうなので 迂回路になっている女坂から下ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

棚沢増圧ポンプ所まで戻ってきました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)』〈明治3年(1870年)〉に記される伝承

式内社 穴澤天神社について 矢野口村の穴澤天神を延喜式内社と比定しています

【意訳】

穴澤天神社

穴澤は 阿奈佐波と訓ずべし

〇祭神 少彦名命 風土記

〇矢野口村に在す 地名記

〇惣国風土記 七十七残缺云 武蔵國 多摩郡 穴澤天神 圭田三十六束 三毛田 考安天皇四年壬辰三月 所祭 少彦名神也土人云 菅村にこの社あり 故ありて隣村 村の氏神とす 今 橘樹郡に属す

【原文参照】

国立公文書館デジタルコレクション『神社覈録』著者 鈴鹿連胤 撰[他] 出版年月日 1902 出版者 皇典研究所https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991015

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)』〈明治9年(1876)完成〉に記される内容

式内社 穴澤天神社について 矢野口村の穴澤天神を延喜式内社と比定しています

【意訳】

穴澤天神社

祭日 9月15日

社格 郷社

所在 矢野口村(南多摩郡稲城村大字矢野口)

【原文参照】

国立公文書館デジタルコレクション『特選神名牒』大正14年(1925)出版 磯部甲陽堂https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971155

国立公文書館デジタルコレクション『特選神名牒』大正14年(1925)出版 磯部甲陽堂https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971155

将門神社(奥多摩町棚澤)&〈境内社〉穴澤天神社に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.