咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くひをかの かみのやしろ)とされ 元々は飯岡の北端で木津川と普賢寺川の合流箇所に鎮座した 木津川の氾濫により 元禄八年(1695)現在地に移され祭神に菅原道眞公が加えられ天神or天満宮と称した 明治10年(1877)今の社名に改めたと云う

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

咋岡神社(Kuioka Shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府京田辺市 飯岡(いのおか)東原62

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》宇賀乃御魂神(うがのみたまのかみ)

《配》菅原道眞公(すがわらのみちざねこう)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

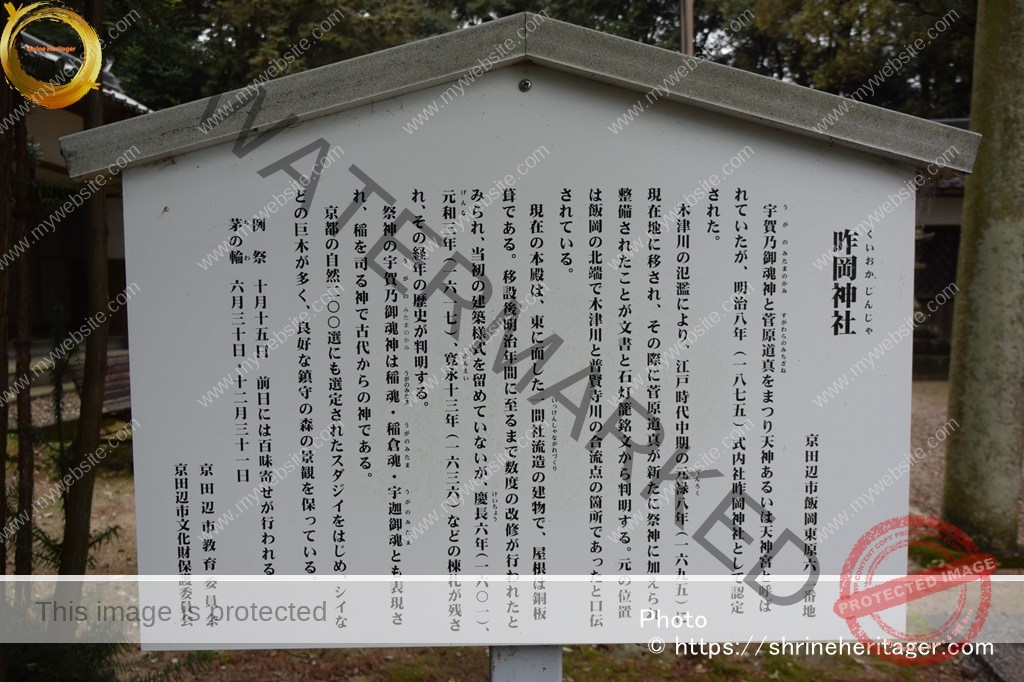

咋岡神社(くいおかじんじゃ)

京田辺市飯岡東原六二番地

宇賀乃御魂神(うがのみたまのかみ)と菅原道真(すがわらのみちざね)をまつり天神あるいは天神宮と呼ばれていたが、明治八年(一八七五)式内社咋岡神社として認定された。

木津川の氾濫により、江戸中期の元禄(げんろく)八年(一六九五)に現在地に移され、その際に菅原道真が新に祭神に加えられ整備されたことが文書と石燈籠銘文から判明する。元の位置は飯岡の北端で木津川と普賢寺川の合流点の箇所であったと口伝されている。

現在の本殿は、東に面した一間社流造の建物で、屋根は銅板葺である。移設後明治年間に至るまで数度の改修が行われたとみられ、当初の建築様式を留めていないが、慶長(けいちょう)六年(一六〇一)、元和(げんな)三年(一六一七)、寛永(かんえい)十三年(一六三六)などの棟札が残され、その経年の歴史が判明する。

祭神の宇賀乃御魂神(うがのみたまのかみ)は稲魂(うがのみたま)・稲倉魂(うがのみたま)・宇迦御魂(うがのみたま)とも表現され、稲を司る神で古代からの神である。

京都の自然二〇〇選にも選定されたスダジイをはじめ、シイなどの巨木が多く、良好な鎮守の森の景観を保っている。

例祭十月十五日 前日には百味寄せが行われる

茅の輪六月三十日・十二月三十一日京田辺市教育委員会

京田辺市文化財保護委員会現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

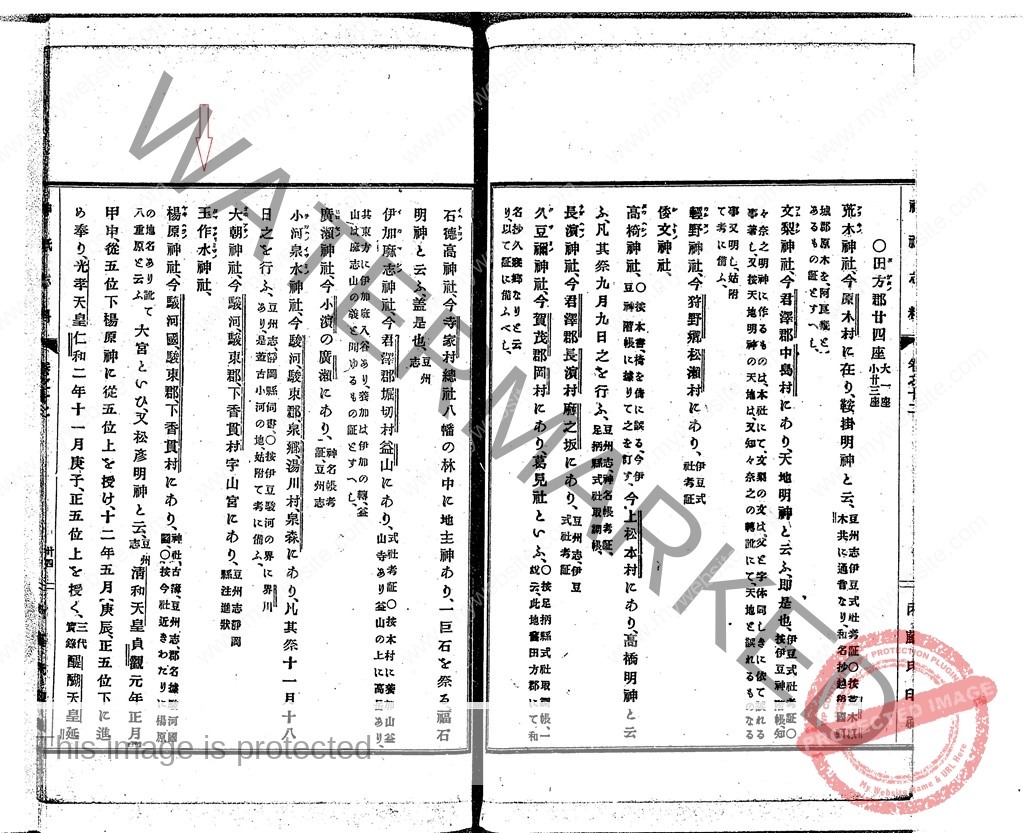

『北野誌』首巻 天に記される内容

【抜粋意訳】

附録 全国天満宮所在地一覧 京都府

同府同國同郡草内村字飯岡字東原

村社 咋岡神社

一祭神 宇賀之御魂神

相殿 菅原道眞公一由緒 當社は延喜式內の社なるを中古誤て天満宮と称す 明治六年 村社に定められ 仝十年六月 延喜式内 咋岡神社と決定の旨達せらる

【原文参照】

北野神社々務所 編『北野誌』天,国学院大学出版部,明43. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/899627

『山城綴喜郡誌』に記される内容

【抜粋意訳】

草内村

本村は 東、飯岡・草内の三村を合し、明治廿二年町村制實施の時、草内の新村を組織せり其大字の起原を擧ぐること左の如し

大字、東、往昔 室町時代は現在の如く、治水の観念發達せず、堤防溝渠の設備なく廣茫たる砂地にして、川原と連なり、川原村と稱し、東西に分ち、西、田邊町大字川原に對して、遂に東村と呼稱せしものなりと云ふ。

大字飯岡、往昔 咋岡と云ふ、後世 咋を省約して飯と稱するに至れり、而して今本字に咋岡神社あるを以て証するに足らん。

〔法泉寺由來記云、往昔 村民五郞右術門なる者あり、田側の側に一の叢草あり、紫雲魅遥するを恠み、榛藪苅れば、ーの観音の大像を発見す、(中畧)因て村名を草内と曰ふ云々〕

蓋し後世 浮屠の附會せし説にして、信を措き離し ,此他據るべきの証なし、

【原文参照】

『山城綴喜郡誌』,京都府教育会綴喜郡部会,明41.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765995

『山城綴喜郡誌』,京都府教育会綴喜郡部会,明41.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765995

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って右側 境内社〉厳島神社

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って左側 境内社〉(内側)天照皇大神・(外側)八幡神社

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿の通路〈多数の奉納絵馬(升と斗掻き棒 の絵馬)〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

〈米の量を計る時 枡(ます)に米などを入れて 斗かき棒(とかきぼう)で平らにしました〉

米寿になれば米に関係の深い桝を選んで八十八年も生きて來た記念として氏神へ奉納するのであるらしい

・拝殿〈割拝殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎〈神社の古い呼称「天神宮」の銘が刻字〉

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

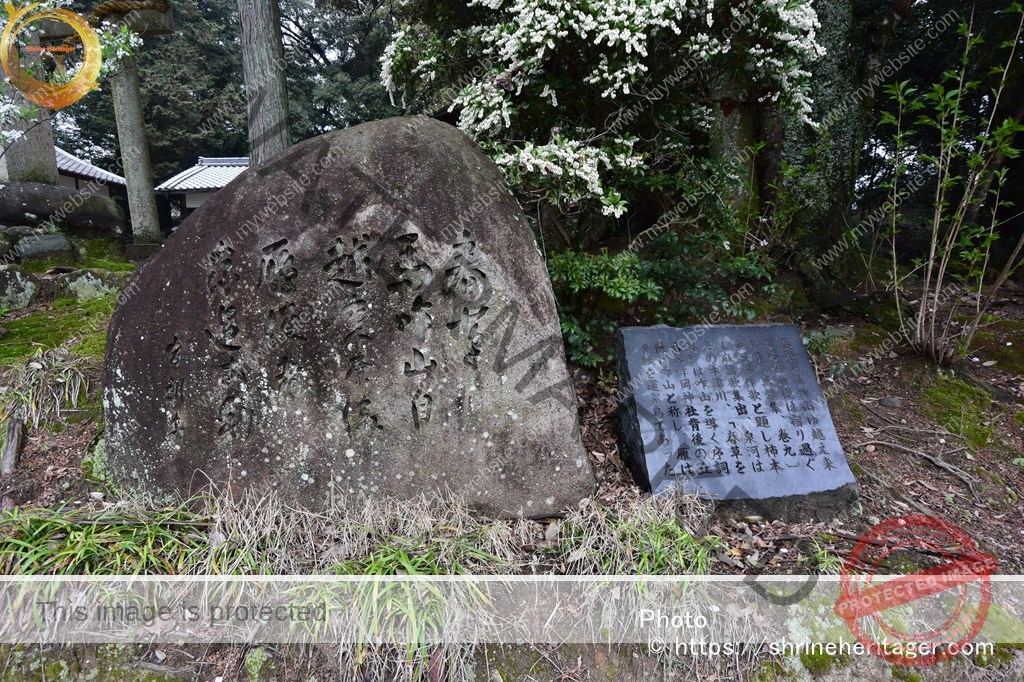

・万葉歌碑

゛春草を馬咋山ゆ越え来なる雁の使ひは宿り過ぐなり゛

春草を 馬咋山ゆ 越え来なる 雁の使は 宿り過ぐなり[萬葉集、巻九] 泉河辺作歌と題し柿本人麻呂歌集出、泉河は今の木津川、「春草を馬」は咋山を導く序詞 古来咋岡神社背後の丘陵は咋山と称し、雁は手紙を運ぶ鳥であった

〈現代語訳 春の草を馬が咋う 馬咋山を通って越えて来るらしい雁 その使いは何の伝言もなく旅の宿りを過ぎていくようである〉

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

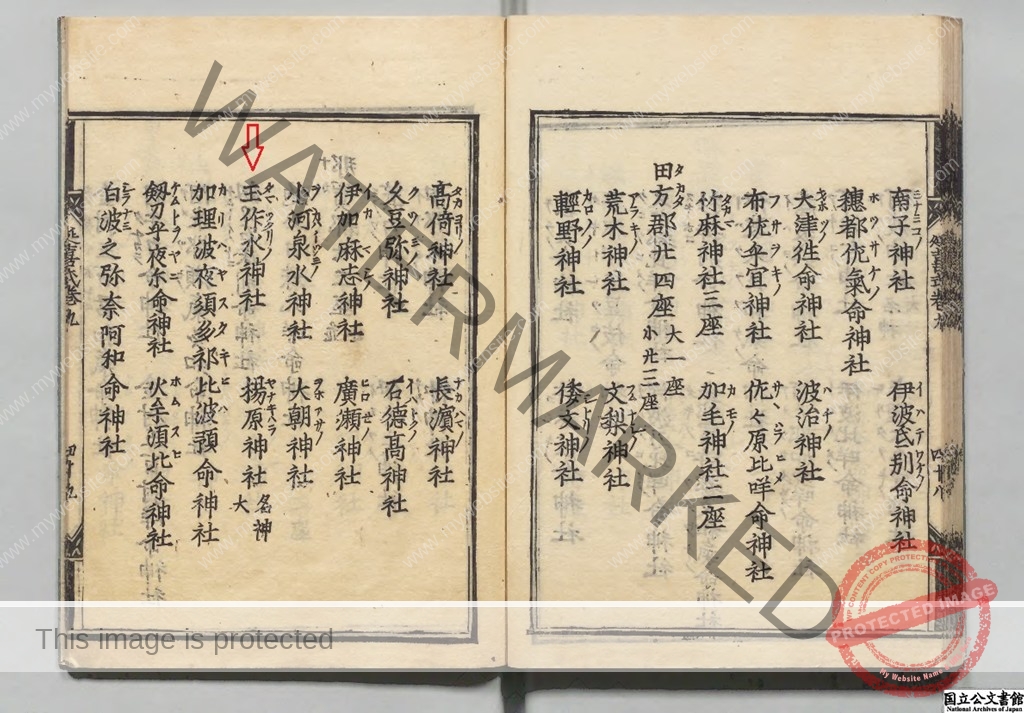

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)綴喜郡 14座(大3座・小11座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 咋岡神社(鍬靫)

[ふ り が な ](くひをかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kuhiwoka no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くひをかの かみのやしろ)

咋岡神社の鎮座地名「飯岡(いのおか)」は 「咋岡」が変化したものとも云われます

現在 式内社 咋岡神社の論社は 京田辺に飯岡東原と草内宮の後の2つの咋岡神社があります

一説に 元は木津川と普賢寺川の合流地点一宮が森にあったのが 木津川の氾濫で江戸時代中期(元禄年間)にこの二か所に分けて移されたと伝わります

・咋岡神社(京田辺市飯岡東原)

・咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)

同じ 咋岡神社の社名を持つ式内社の類社について

延喜式内社 丹後國 丹波郡 咋岡神社(くひをかの かみのやしろ)

・咋岡神社(京丹後市峰山町赤坂)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

近鉄京都線 三山木駅から北東方向へ約1.8km 車での所要時間は5~6分程度

咋岡神社(京田辺市飯岡東原)は かつては普賢寺川と木津川の合流地に鎮座していたと口伝されています

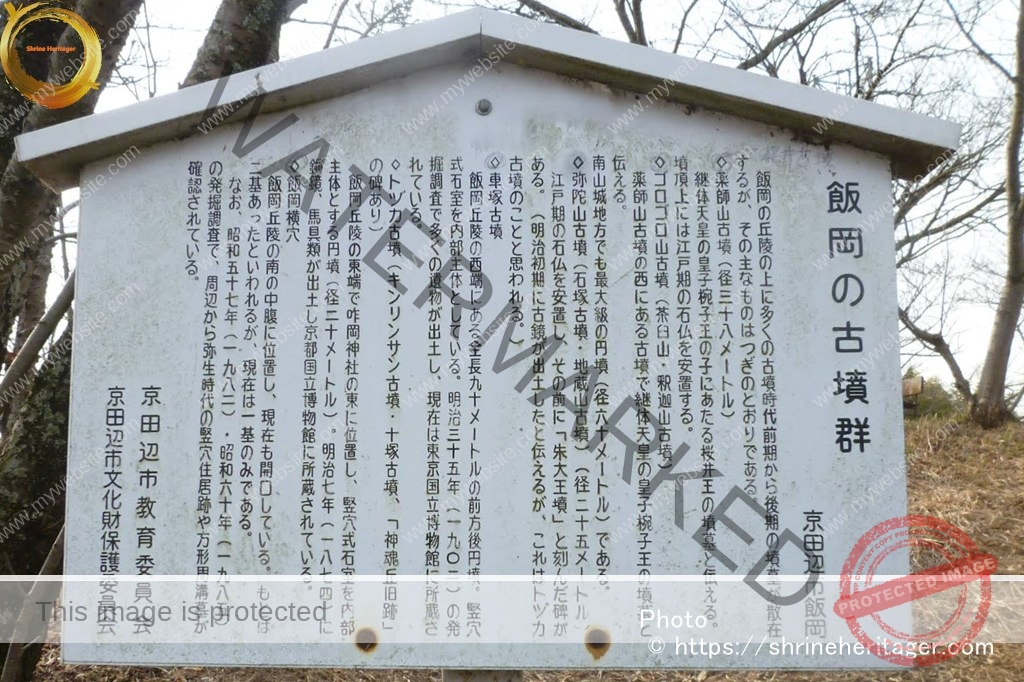

現在は 木津川沿いの平野の中に台地になっている独立丘陵の飯岡山一帯には 古墳時代前期~後期に築造された「飯岡古墳群」となっている゛飯岡丘陵゛に鎮座しています

飯岡の古墳群

京田辺市飯岡

飯岡の丘陵の上に多くの古墳時代前期から後期の墳墓が散在するが、その主なものはつぎのとおりである。

◇薬師山古墳(径三十八メートル)

継体天皇の皇子椀子王の子にあたる桜井王の墳墓と伝える。墳頂上には江戸期の石仏を安置する。

◇ゴロゴロ山古墳(茶臼山・釈迦山古墳)

薬師山古墳の西にある古墳で継体天皇の皇子椀子王の墳墓と伝える。

南山城地方でも最大級の円墳 (径穴六十メートル )である。◇弥陀山古墳(石塚古墳・地蔵山古墳)(径二十五メートル)

江戸期の石仏を安置し、その前に「朱大王墳」と刻んだ碑がある。 (明治初期に古鏡が出土したと伝えるが、これはトヅカ古墳のことと思われる。)

◇車塚古墳

飯岡丘陵の西端にある全長九十メートルの前方後円墳。竪穴式石室を内部主体としている。明冶三十五年 (ー九〇二 )の発堀調査で多くの遺物が出土し、現在は東京国立博物館に所蔵されている。

◇トヅカ古墳(キンリンサン古墳・十塚古墳、「神魂丘旧跡」の碑あり)

飯岡丘陵の東端で咋岡神社の東に位置し、竪穴式石室を内部主体とする円墳 (径二十メートル )。明治七年 (一八七四)に銅鏡、馬具類が出土し京郡国立博物館に所蔵さ札ている。

◇飯岡横穴

飯岡丘陵の南の中腹に位置し、現在も開口している。もとは二基あったといわれるが、現在は一基のみである。

なお、昭和五十七年 (ー九八二)・昭和六十年 (ー九八五)の発掘調査で、周辺から弥生時代の竪穴住居跡や方形周溝墓が確認されている。京田辺市教育変員会

京田辺市文化財保護委員会現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

咋岡神社(京田辺市飯岡東原)は 木津川沿いの平野の中に独立丘陵の飯岡山゛飯岡丘陵゛に東向きに鎮座しています

飯岡丘陵の東側には 眼下に木津川が流れています

Please do not reproduce without prior permission.

参拝日は4月8日 社頭の桜が満開でした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内は東向きで 鳥居の先には 参道の様に細い道が 東方向への木津川に向かって伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

咋岡神社(京田辺市飯岡東原)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がり 鳥居をくぐり抜けると 東向きの境内があります

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

奉納されている絵馬は゛升と斗掻き棒゛〈米の量を計る時 枡(ます)に米などを入れて 斗かき棒(とかきぼう)で平らにしました〉の絵馬です

米寿になれば米に関係の深い桝を選んで八十八年も生きて來た記念として氏神へ奉納するのであるらしい

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 咋岡神社 鍬靭について 所在は゛草内村に在す、今天神と称す、゛〈現 咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)〉と記しています

【抜粋意訳】

咋岡神社 鍬靭

咋岡は久比哀加と訓べし

○祭神詳ならず

〇草内村に在す、今天神と称す、〔山城志〕

類聚國史、天長十年十月辛卯、勅、山城國綴喜郡區毘岳一處、為に圓提寺地、

○山城志云、在に草内村隣に于昨岡

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

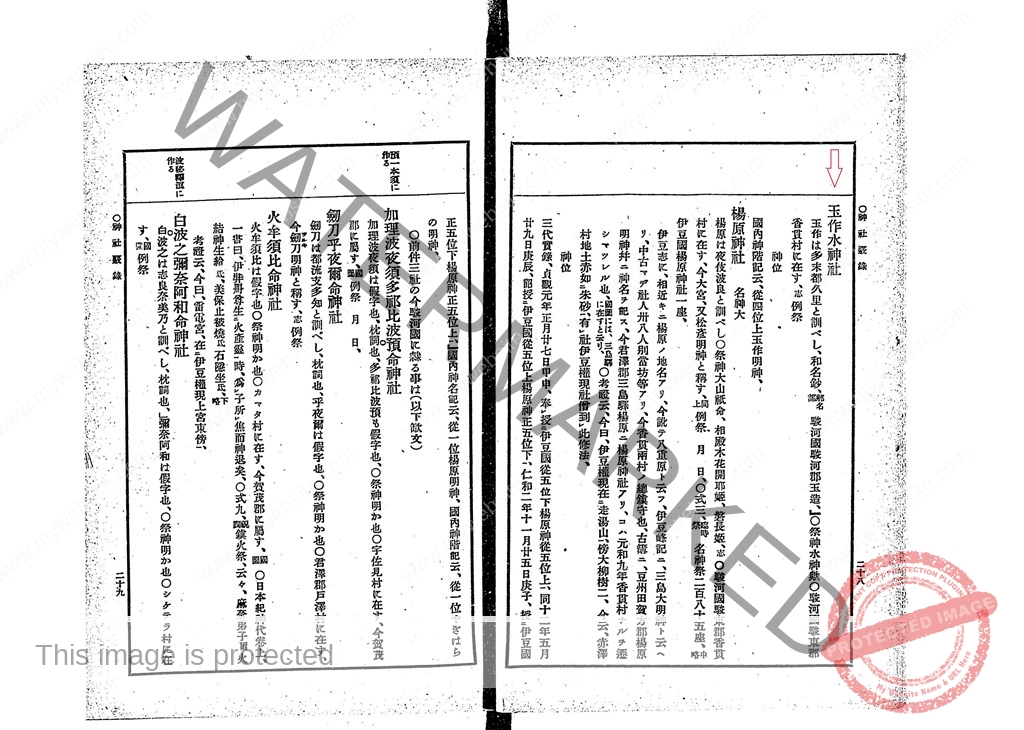

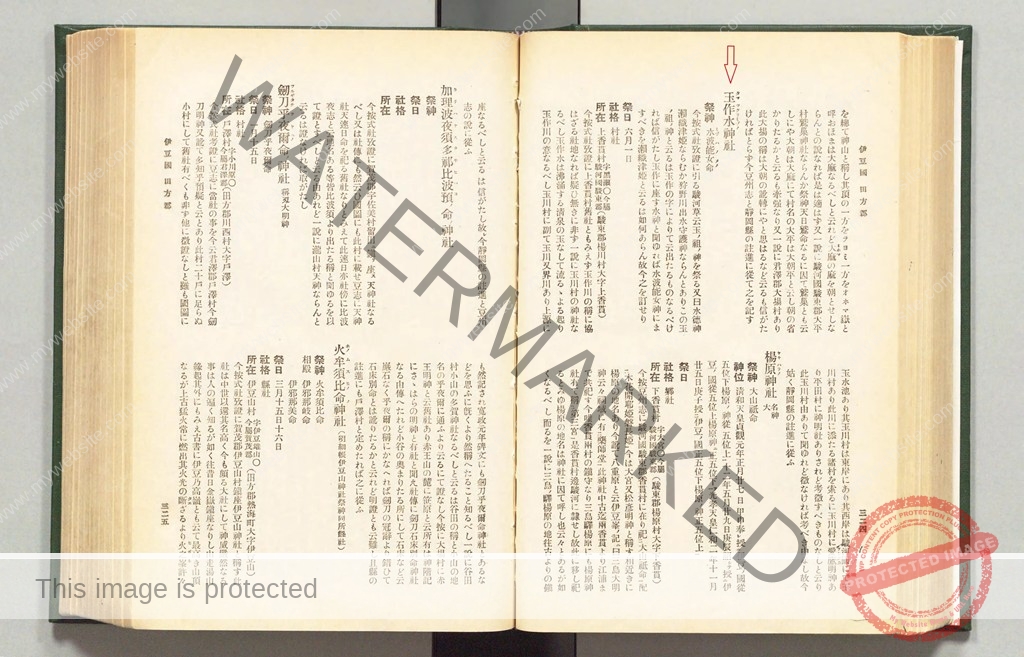

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 咋岡神社 鍬靭について 所在は゛今 玉川の西 飯岡村飯岡にあり゛〈現 咋岡神社(京田辺市飯岡東原)〉と記しています

別の説として゛咋岡の隣 草内村にありと云り゛〈現 咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)〉も挙げています

【抜粋意訳】

咋岡神社

今 玉川の西 飯岡村飯岡にあり、〔式社考微、京都府式社考証、神名帳考証、〕〔〇按 山城志、咋岡の隣 草内村にありと云り、されど咋岡と飯岡 盖同地名ときこゆ、〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭に鍬、靭各一口を奉らしむ〔延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第6,7巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815493

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 咋岡神社 鍬靭について 所在は゛飯岡村飯岡 (綴喜郡草内村大字飯岡)゛〈現 咋岡神社(京田辺市飯岡東原)〉と記しています

【抜粋意訳】

咋岡(クヒヲカノ)神社 鍬靭

祭神 宇賀魂神(ウカノミタマノカミ)

祭日 九月二十三日

社格 村社所在 飯岡村飯岡 (綴喜郡草内村大字飯岡)

今按 山城志在に草内邑 隣に干咋岡 今稱に天神 又 區比丘 在に飯岡邑ー名馬昨山 亦名 湯岡云々

萬葉集曰 春草(ハルクサ)馬昨(ウマクヒ)山自越来奈流(ヤマコエクナル)鴈使者(カリノツカヒハ)宿過奈利(ヤドスギヌナリ)とある咋岡 即是なるべし

式社考徴に 上古は今の飯岡 即 區比丘なり 飯岡と書るは 飯は食物故に 借りたるを土人等 字の儘に伊乃乎加(イノヲカ)と唱ふることとなれるより 咋岡は飯岡村の内なる一地の名と成はてたる也 因て飯岡邑にますを本社となすべしと云る説に從へり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

咋岡神社(京田辺市飯岡東原)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.