桐原石部神社(きりはらいそべじんじゃ)は 祭神 天日方奇日方命が 神武天皇の御代 食国政申大夫として 勅命を奉じて越後に降り 此地に神去り給ふたと古記にあり その御廟と伝わる゛桐原石部神社御廟所゛も付近にあります 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

桐原石部神社(Kirihara isobe shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

新潟県長岡市寺泊下桐1848

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天日方奇日方命(あめひがたくしひがたのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

『長岡市及近郊神社調稿』に記される内容

【抜粋意訳】

第四章 第九節 桐原石部神社 大河津村大字下桐

(一)祭神 天日方奇日方命

別名を阿田都久志尼(アタツクシネノ)命、又は櫛御方命とも申上げる。事代主の御子であって、神武天皇の御代 食国政申大夫(大臣といふが如し)として奉祀された。(舊事紀)近江國愛知郡知川町の式内郷社 石部神社その他に祀られてある。〔辞書〕

社傳によれば、此の社は八重事代主命の長子であって、神武天皇の皇后 媛鞴五十鈴命の御兄であらせられる。從って第二代 緩靖天皇の外伯に當らせられる。〔圖誌〕

此の神の託宜は「倭論語」に現れて居るが、之を左に揭げよう。尤も同地の里長 近藤家に秘藏されてある本書は全文萬葉假名で書かれたものであるが、今は便宜讀み易き形にして置かう。

我を賴まん益人(ますひと)の僞り曲れる事を言はんには、必ず其の僞を與へんものなり。例へば僞りはかれる事といへど、人を助け導き物を救ふの僞は、我是を助けて誠とせん。例へば正しき道なりとも人を失ひ物を滅ぼす事を言はんは、我又彼がために敵たらん。〔温古の栞、初編、十六編〕

(二)由緒

文禄五年(百七代 後陽成天皇、秀吉、2256年、此の年十月二十七日慶長と改元)十一月舊神官逃亡の際に舊記紛亂して、事蹟は詳でないが、古は黑印地百石を有して居った。又、永祿六年(百六代正親町天皇、足利十三代義輝、2223年)正月上杉家に於て社領改の書付、慶長三年(前出)正月社領米五斗附與の書付などが存在する由。當村の産土神である。〔明細帳〕

天日方奇日方命が 神武天皇の御宇に申食國政太夫を務められた時に、北方が未だ王化に歸せずして蝦夷猖獄、版服常なき有樣であった。そこで命は勅命を受けて當國へ降り給ふた。字和田山に垂跡及び神廟がある、延喜式内であって古志北部の総鎭守である。

永正五年(百四代後柏原天皇、足利義□2168年)上杉家の補臣 長尼爲景の沙汰として、神領を高百石の地と定めた。永祿六年(前出)上杉謙信軍資補助のため收納借上となった、則ち直書の證は左の如くである

小川きり原手地此度改而其方預置向後共に無沙汰なく申付所納可致者也仍如件

永祿六年正月二十二日 輝虎

こんたう行介かたへ天正年中(前出)上杉家々督争ひの亂に際し、社殿は兵焚に罹り重寶と共に灰燼に歸し、神領の地も没収された。慶長年中(前出)上杉景勝移封の砌り、神官長磯始め別當社僧 皆會津へ移り、昔の悌は一變した。

同神社から一町餘南の田中二百三十餘坪の空地に一の鳥居があり、それから約三町東の道路左右の塚の上に蓋笠(ふたかさ)の老松があって之を七五三(しめ)の松と云ふ。

東七町四十二間の山上に神廟があり、所々に神官社家別當の廃跡があり、此の邊の地名を和田百石といふが蓋し昔の社領の綠故に據るものである。〔温古の栞十六編〕

【原文参照】

長岡市教育会教育研究部社会・実業・特殊教育研究部 編『長岡市及近郊神社調稿』,長岡市教育会教育研究部,昭和13. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1024723

長岡市教育会教育研究部社会・実業・特殊教育研究部 編『長岡市及近郊神社調稿』,長岡市教育会教育研究部,昭和13. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1024723

【由 緒 (History)】

『三島郡誌』に記される内容

【抜粋意訳】

十六、大河津村

桐原石部神社

大字下桐に在り、祭神は天日方奇日方命であるが、明治四十一年諏訪、伊豆、神明、山王、十世の五社を合祀するに至って御伍方を加へた。

延喜式神名帳記載の由緒尊き神社で、往昔高志郡の總鎮守であったと云はれてゐる。陥って代々の國守の崇敬厚く、國家安泰五穀豊穣を祈る爲め、奉幣使を立てたもので、神領地等も廣大のものであった。然るに永正五年長尾為景沙汰して神領を減少して百石とした。當時の百石の稱 今に至るまで口碑に殘ってゐる。

尋て上杉輝虎軍備補充の爲め遂に全く神領を歿收した。神官社家等數多あったが、此時離散し爲に小社と爲り、延ひて今日の衰頽となった。然し今に至るまで古文書等も存在し、明治十七年一月村社に列せられた。現在の社殿は明治十年の建立である。

天日方奇日方命は事代主命の長子で、神武天皇創業の際 皇業を翼賛し、勅命を奉じて越後に降り、此地に神去り給ふたと古記にある。神社を距る七町程の地に五社山といふ風景絶佳の地がある、其處に御廟所と名つける古墳墓あるが、これは同命の墳墓であると傳へられてゐる。國史擊要

神武天皇二年功を論じ賞を行ふ 彌彦を大和の國造となし 劍根を葛城の國造となし 弟猾を猛田の縣主となし 弟磯城を磯城の縣主となす 道臣命に田宅を賜ひ 可美眞手命、天日方奇日方命を申食國政大夫となす 其の餘武津見命等へ賜を授ること差あり。

北越略風土記

三鳥郡の内上桐村、下桐村と云ふ所あり 其下桐村にて申傳 當所の鎭守 桐原石部大明神は延喜式神明帳の神なりと則ち神地あり 又 往古 兩村の前面原野なりし故 上桐原下桐原村と云けりとかや 其の地 皆水田と成て今は原野なし よりて村名の原の字を除き捨てしにや 此地 古志郡を三里許り隔れり 古昔は此邊迄古志郡なりけるや。

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・桐原石部神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・桐原石部神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈社殿向かって右 境内社〉諏訪大明神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉小祠が5社

※「明治四十一年諏訪、伊豆、神明、山王、十世の五社を合祀するに至って御伍方を加へた」と記されているものか?

Please do not reproduce without prior permission.

・桐原神社会館

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・一の鳥居・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・石碑 ゛桐原石部大明神託宣゛

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・桐原石部神社御廟所

御祭神 天日方奇日方命の御廟と伝わります

「神社を距る七町程の地に五社山といふ風景絶佳の地がある、其處に御廟所と名つける古墳墓あるが、これは同命の墳墓であると傳へられてゐる」

発掘調査がされています 興味のある方は

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/28013

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

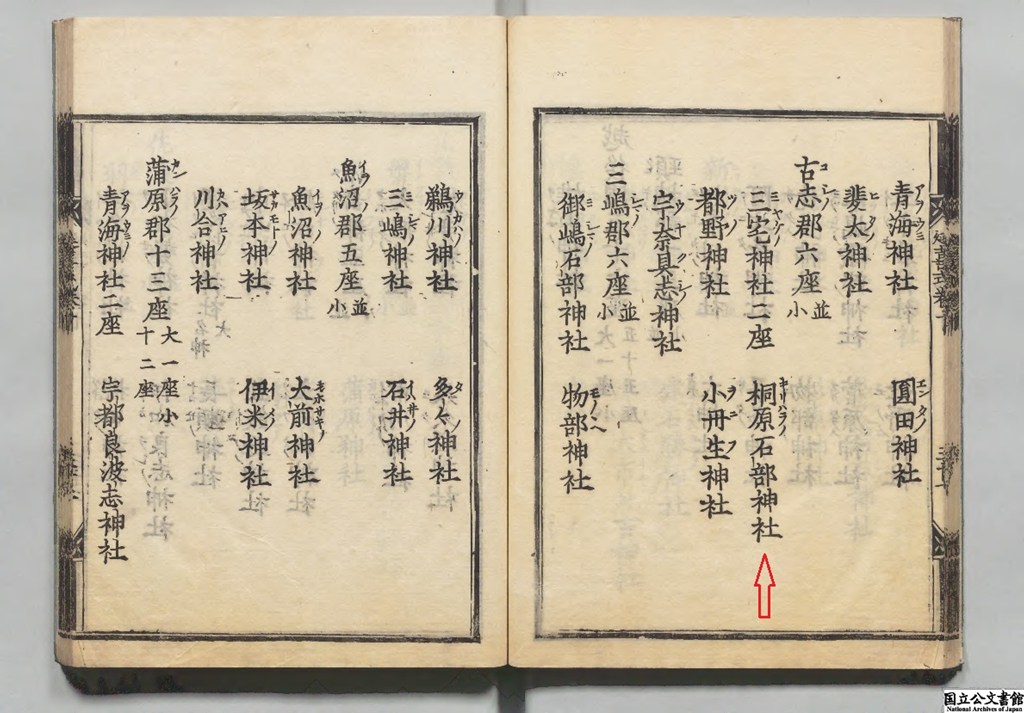

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)北陸道 352座…大14(うち預月次新嘗1)・小338[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)越後國 56座(大1座・小55座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)古志郡 6座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 桐原石部神社

[ふ り が な ](きりはらのいそへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kirihara no isohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)の論社

・桐原石部神社(長岡市上桐)

・桐原石部神社(長岡市寺泊下桐)

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR越後線 桐原駅から県道574号とR116号経由で北方向へ約1.7km 車での所要時間は3~5分程度

下桐地区の民家の間に参道があります

桐原石部神社(長岡市寺泊下桐)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

参道に手水舎があり 一の鳥居と石碑が建ちます

一礼をして 鳥居をくぐり抜けて石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

石段の上に両部鳥居の二の鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

拝殿の向かって右に〈境内社〉諏訪大明神

向かって左手には 舞台のような建屋

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の向かって右に〈境内社〉諏訪大明神に祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内の参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

参道は南西方向へ向かって伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

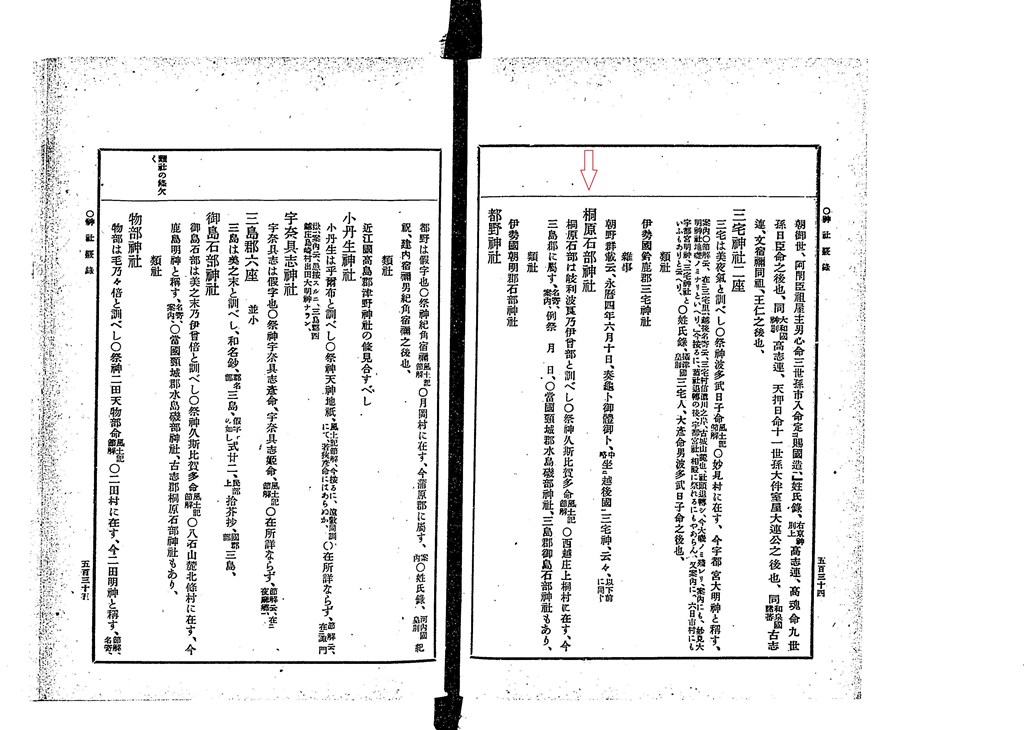

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 桐原石部神社について 所在は゛西越庄上桐村に在す、今 三島郡に属す゛〈現 桐原石部神社(長岡市上桐)〉と記しています

【抜粋意訳】

桐原石部神社

桐原石部は岐利波良乃伊曾部と訓べし

○祭神 久斯比賀多命〔風土記節解〕

〇西越庄上桐村に在す、今 三島郡に属す、〔名寄、案内〕

例祭 月 日〇當國頸城郡 水島磁部神社、三島郡 御島石部神社もあり、

類社

伊勢國朝明郡石部神社

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

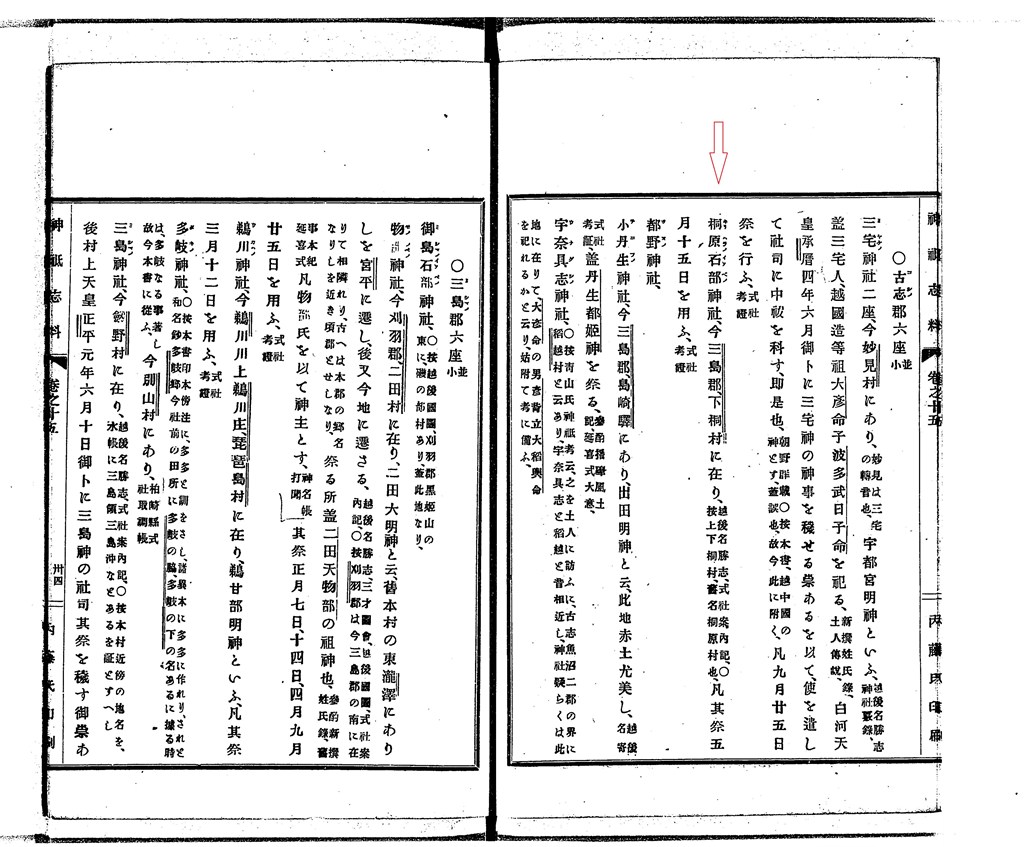

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 桐原石部神社について 所在は゛今三島郡、下桐村に在り、゛〈現 桐原石部神社(長岡市寺泊下桐))〉と記しています

【抜粋意訳】

〇桐原石部(キリハラノイソベノ)神社、

今三島郡、下桐村に在り、〔越後名勝志、式社案内記、〕〔〇按上下桐村、舊名桐原村也、〕

凡 其祭五月十五日を用ふ、〔式社考証〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

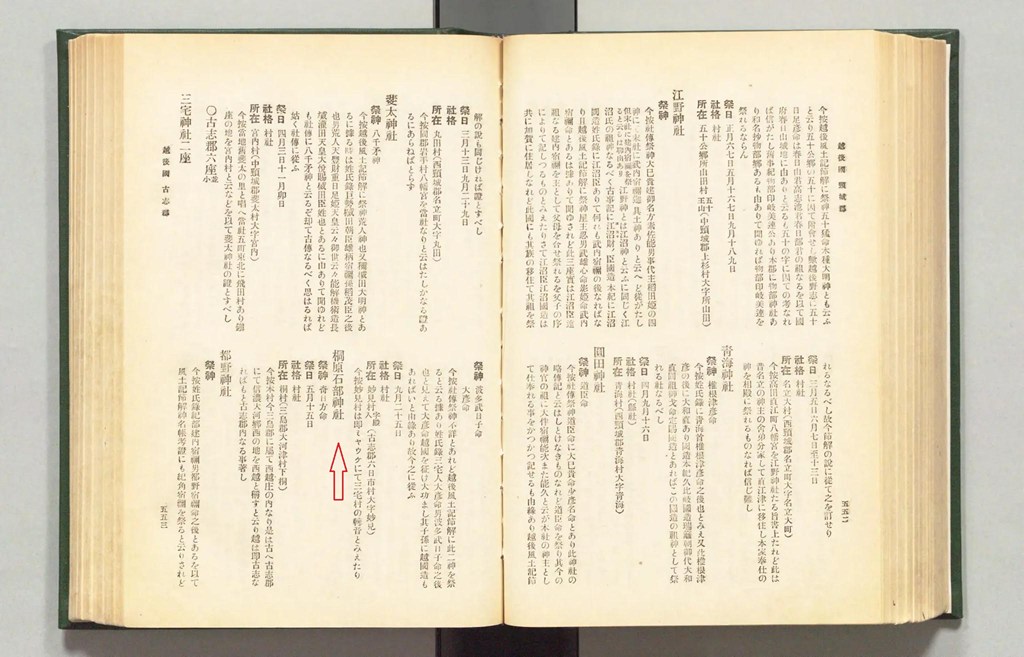

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 桐原石部神社について 所在は゛桐村(三島郡大河津村下桐)゛〈現 桐原石部神社(長岡市寺泊下桐))〉と記しています

【抜粋意訳】

桐原石部神社

祭神 奇日方命

祭日 五月十五日

社格 村社所在 桐村(三島郡大河津村下桐)

今按 本村 今 三島郡に属て西越庄の内なり 是は古へ古志郡にて信濃大河郷西の地を西越と稱すと云り 越は叩古志なれば もと古志郡なる事著し

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

桐原石部神社(長岡市寺泊下桐)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.