何鹿神社(いつしかじんじゃ)は 創祀は白鳳十二年(672)と伝えられ 大寶二年(702)から出石鹿![]() 部神社と號して 延喜式内社 丹波國 舩井郡 出石鹿

部神社と號して 延喜式内社 丹波國 舩井郡 出石鹿![]() 部神社(いつしかの いそへの かみのやしろ)とされます 正和四年(1315)から何鹿神社と称したと云うことです

部神社(いつしかの いそへの かみのやしろ)とされます 正和四年(1315)から何鹿神社と称したと云うことです

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

何鹿神社(Itsushika shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府船井郡京丹波町 曽根竿代(そねさおだい)29番地

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大山祇命(おほやまつみのみこと)

品陀別命(ほんだわけのみこと)

彦狭知命(ひこさじりのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・山の守護、野の守護、田畑の作り物 延命長寿、産業発展の守り神

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

何鹿(いつしか)神社(延喜式内 出石鹿部神社)

鎮座地 京都府船井郡丹波町曽根小字竿代二十九番地

祭 神 御神徳

大山祇命(おおやまづみのみこと)

山の守護、野の守護、田畑の作り物 延命長寿、産業発展の守り神品陀別命(ほんだわけのみこと)

健康、厄除け、家内安全の守り神彦狭知命(ひこさしりのみこと)

建築、技能、芸能の守り神年中行事

歳旦祭、一月一日。元始祭、交通安全祈願祭、一月三日。

祈年祭、新入学児童修学祈願祭、三月中旬。春季例祭(誕生祭)四月二十六日

さなぶり祭、大祓式、六月下旬。秋季例祭、十月十七日。

新嘗祭、七五三詣り、十一月下旬。大祓式十二月下旬氏 子

曽根・森・安井・塩田谷・院内・幸野・一四四戸

境内神社

春日神社、大原神社 境内地…二三二五.七一㎡

由緒その他

天武十二年すでに社があってと伝えられ、大宝二年(七〇二)から出石鹿

部神社、正和四年(一三一五)から何鹿神社と呼称している

永禄十二年(一五六九)再建、弘化五年(一八四八)再建

貞和五年(一三四九)に書かれたと認められる大般若経が明治六年(一八七三) まで社内に存在していた 天正の頃(一五七三~一五九一)まで中丹波山内荘 七社の神輿が当社に集まり祭礼式を執行した。

本社は山内の荘の一の宮とされ、昔から荘内の人々が尊崇し神輿の存在中は例祭日に右七社の神輿をかついできて御旅祭礼があったと伝えられる。

平成十一年五月十二日不審火により全焼した本殿は弘化五年二月再建のもので、三間社流造桧皮葺(五〇㎡)軒唐破風の向拝を一間に造る形式、端正な中に柔らかな味を漂わせ江戸末期の特徴をよく現した建物で、その上に覆屋銅板葺(八二㎡)があった。

現在の社殿は、平成十一年七月氏子の中より再建委員八名、委員長 村山和夫を選出、再建の議がまとまり平成十二年四月より十年間 氏子一戸につき毎月二千円の積み立てにより工費を拠出することとなり、設計を谷垣俊平・施工を松本寛、森二郎、北村亨、西畑幸二共同企業体、代表 松本寛が担当

平成十二年四月二十五日啚工、 平成十三年十月完成。

その工費 約七千万円その規模形式は三間社流造銅板葺神饌所を併設し約六十㎡である。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

白鳳時代(推古朝代)に既に祀られていた。

大宝2年(702)から出石鹿部神社と称されていた。何鹿神社と呼ばれるようになつたのは正和4年(1315)からである。

永禄12年(1569)寛永15年(1638)弘化5年(1847)3回の建築記録がある。現在の社殿は弘化5年のものである。社殿の様式、三間社流れ造り、向拝中央に軒唐破風を設ける。梁などの構造部材は太く丹念に仕上げられ直線的な強さを示し厳正な形をしている。彫り物は紅葉と鹿龍が彫られその姿は優しく全体の謹厳な雰囲気を適度に柔らげている。

神社の創建は古く文化財的な価値も高い、付近には古墳もあり多くの伝説がある。その記録は神社に保管されている。

花おかや夜をふかし野にきてみれば衣のすそはしおたえにけり。一休和尚※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【由 緒 (History)】

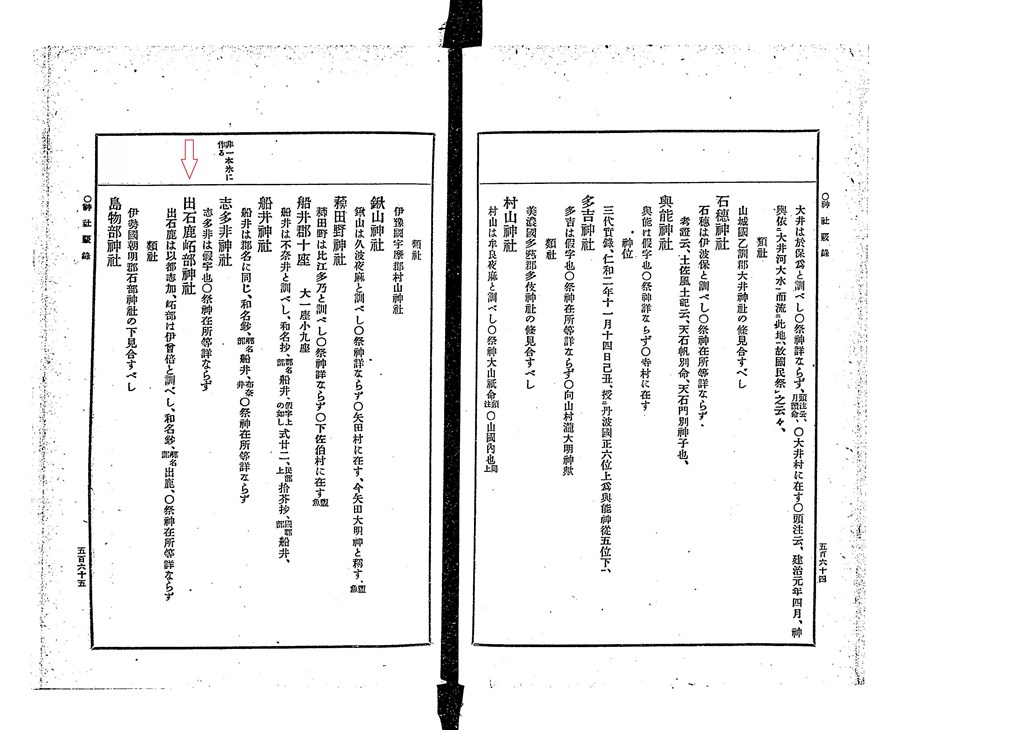

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

〇京都府 丹波國 船井郡須知町大字曾根字竿代

郷社 何鹿神社(いつしかじんじゃ)(イカルカジンジャ)

祭神

大山祇命(おおやまづみのみこと)

品陀別命(ほんだわけのみこと)

彦狭知命(ひこさしりのみこと)本社は天武天皇御宇 白鳳十二年の創立なりと云ひ傳ふ、

神祇志料に出石鹿部(イヅシカノイソベノ)神社、今 曾根村にありて、何鹿神社と云ふ、即是也、〔丹波式社考証、久美縣神社調〕と、蓋し和名鈔 出鹿郷とあるにより 出石鹿といふ、又 曾根とは部の訛なるべし〔神社志料、本國官社考、〕、

大宝二年 出石鹿

部(イヅシカノイソベノ)神社鎭座あり、正和四年何鹿神社と奉稱し、永禄十二年 再建の擧あり、弘化五年迄三回建替あり、而して徳川氏の式内社取調の際 祭神 天御食持神と記せりといふ、然るに神名帳考証には「出石鹿

部社・大己貴命」とあり、共に現在の祭神と異るにより記しつ、天正の頃までは、中丹波山内の庄七社の神輿當社に集り、祭禮式執行あり、而して其の神輿の家根と臺とのみ現存す、大凡八九百歳の星霜を經たるものと思はる、又社殿の西に神輿岩と唱ふる大岩石あり、本社を中丹波山内の庄七社の一宮と稱へ、往昔より庄内人民尊崇し、神輿の存在中は、例祭日に七社の神輿を彼の岩石の上に昇き來りて、其處を旅所と為し、祭禮の式ありきと云ふ、明治六年六月十二日郷社となる。

社殿は本殿 (拜殿兼用 )•社務所等を備へ•境内六百九十八坪 (官有地第一種)あり。境内神社 春日神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

『京都府神社略記』に記される内容

【抜粋意訳】

郷社 何鹿(いつしか)神社

祭神

大山祇命(おほやまつみのみこと)

品陀別命(ほんだわけのみこと)

彦狭知命(ひこさじりのみこと)由緒

往昔は祭神三柱の中 品陀別命は天御食持神であった。古來この神社の見ゆる限の氏子の家には、米を春くに足踏唐臼を用ゐない皆立臼である。この風の現存してをるのは祭神の御緣由によると傳へてをる。

創祀は白鳳十二年と傳へられ、大寶二年から出石鹿

部神社と號し、延喜の制小社に列せられたが , 正和四年から何鹿神社と稱したといふことである。又この神社は出鹿郷の總社で、郷内の尊崇篤く祭禮も盛であったが、天正年中氷上郡黑井城主赤井惡右衞門尉の暴擧の爲 廃止するに至つたと傳へてをる。

境内神社 一社

例 祭 十月十七日

【原文参照】

京都府神職会 編『京都府神社略記』,京都府神職会本部,昭11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1228340

京都府神職会 編『京都府神社略記』,京都府神職会本部,昭11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1228340

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・何鹿神社 拝所 兼用 本殿覆い屋

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・何鹿神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉春日神社・大原神社

Please do not reproduce without prior permission.

・石神

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・岩山神社(船井郡京丹波町塩田谷岩山)

〈出石鹿![]() 部神社の旧鎮座地との説あり〉

部神社の旧鎮座地との説あり〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)丹波國 71座(大5座・小66座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)舩井郡 10座(大1座・小9座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 出石鹿

部神社

[ふ り が な ](いつしかの いそへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Itsushikano isohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

丹波國 船井郡 出石鹿 部神社(いつしかのいそへの かみのやしろ)の論社

部神社(いつしかのいそへの かみのやしろ)の論社

・何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)

・岩山神社(船井郡京丹波町塩田谷岩山)

〈出石鹿部神社の旧鎮座地との説あり〉

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR山陰本線 園部駅からR9号経由で北西方向へ約11.8km 車での所要時間は20~25分程度

県道444号沿いに南を向いて社頭があります

神社の横には曽根川が流れています

曽根川は 高屋川の支流で やがて由良川に合流して 日本海にある河口 丹後由良へと流れています

又 10km程 東方向には園部川があり 桂川から淀川を通り 大阪湾に通じています

山の中にありますが 古代には 日本海とも瀬戸内海へも 水上交通の便の良い所でした

何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 一の鳥居をくぐり抜けて 参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

参道の御神木の先に 拝殿が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝所は 本殿が納められている覆い屋に設置されています

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 出石鹿![]() 部神社について 祭神・所在ともに詳らかではない と記しています

部神社について 祭神・所在ともに詳らかではない と記しています

【抜粋意訳】

出石鹿

部神社

出石鹿は以都志加、

部は伊曾倍と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕出鹿

〇祭神在所等詳ならず

【原文参照】

https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

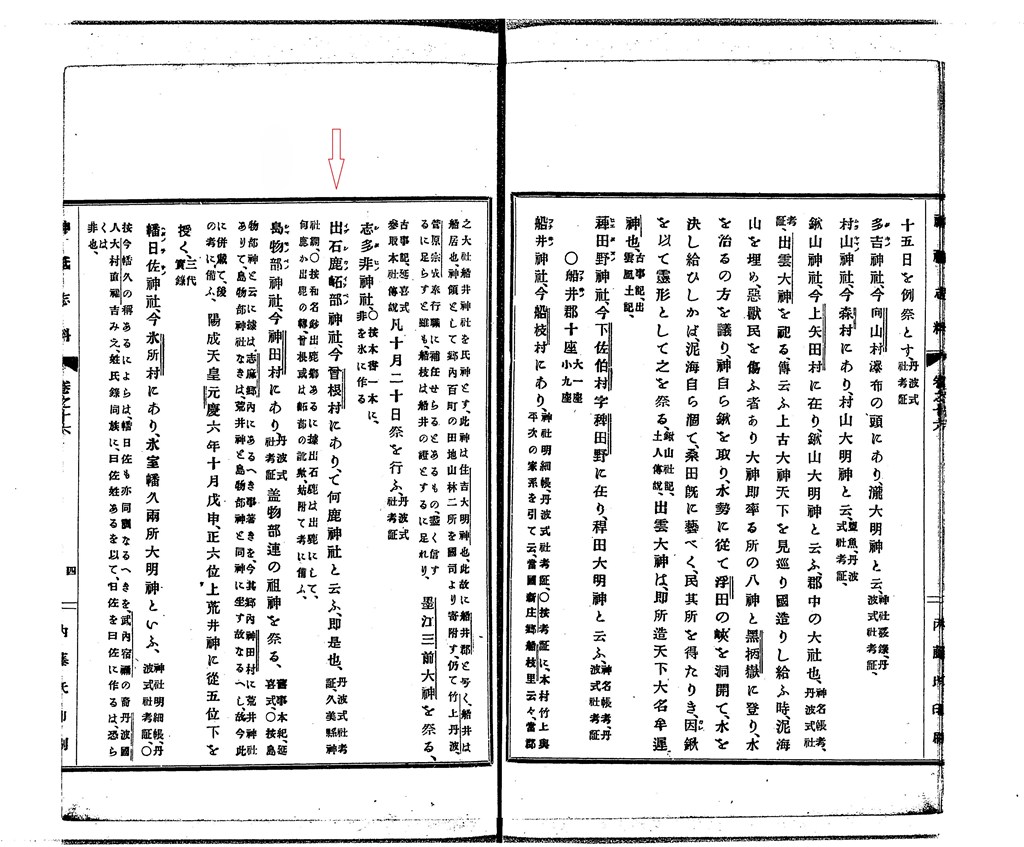

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 出石鹿![]() 部神社について 所在は゛今 曾根村にありて、何鹿神社と云ふ゛〈現 何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)〉と記しています

部神社について 所在は゛今 曾根村にありて、何鹿神社と云ふ゛〈現 何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)〉と記しています

【抜粋意訳】

出石鹿

部(イヅシカノイソベノ)神社

今 曾根村にありて、何鹿神社と云ふ、即是也、〔丹波式社考証、久美縣神社調〕〔〇按 和名鈔 出鹿郷あるに據 出石鹿は出鹿にして、何鹿か出鹿の轉、曾根或は

部の訛歟、姑附て考に備ふ〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 出石鹿![]() 部神社について 祭神・所在は無記入となっています

部神社について 祭神・所在は無記入となっています

一説として゛曾根村 何鹿神社゛〈現 何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)〉があるが 憶測によるもので確証がなく 採用できないと記しています

【抜粋意訳】

出石鹿

部(イヅシカノイソベノ)神社

祭神

祭日

社格所在

今按 式内神社考證に 曾根村 何鹿神社此欺 此社は粛然たる舊社にして數村の産土神 今 出石鹿

部神社たる確證はなけれど 何鹿は出石鹿の文字を轉したるにて曾根村と云は

部の訛たる如く 又 社傳にも正和中迄は出石鹿

部と稱せしと云ひ 舊藩に於てもしか考へたるをみれば疑なかるべしと云れど 何鹿を出石鹿の轉と云も 曾根は

部の訛りと云も臆測にて證なければとらす

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.