石部神社(いそべじんじゃ)は 927年に編纂された『延喜式神名帳』に所載の式内社 但馬國 出石郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)とされます 創建年代は古く詳らかではありませんが 少なくとも1100年以上前の創建となります 社頭には樹齢1000年と云う御神木の大ケヤキがそびえています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

石部神社(Isobe shrine)

【通称名(Common name)】

・お石部さん(おいそべさん)

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県豊岡市出石町下谷(しもたに)62

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天日方奇日方命(あめのひかた くしひかたのみこと)

《配》大山積神(おほやまつみのかみ)

大巳貴神(おほなむちのかみ)

大物主神(おほものぬしのかみ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)

健御名方命(たけみなかたのみこと)

高彦根命(たかひこねのみこと)

瀧津彦命(たきつひこのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・五穀豊穣、家内安全の祈願

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

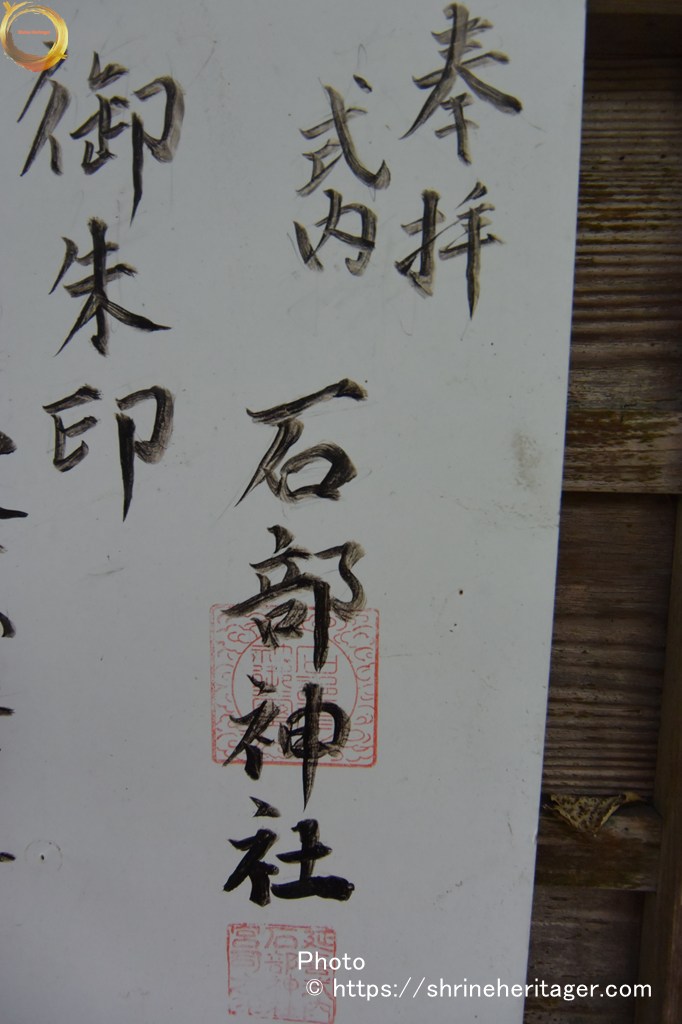

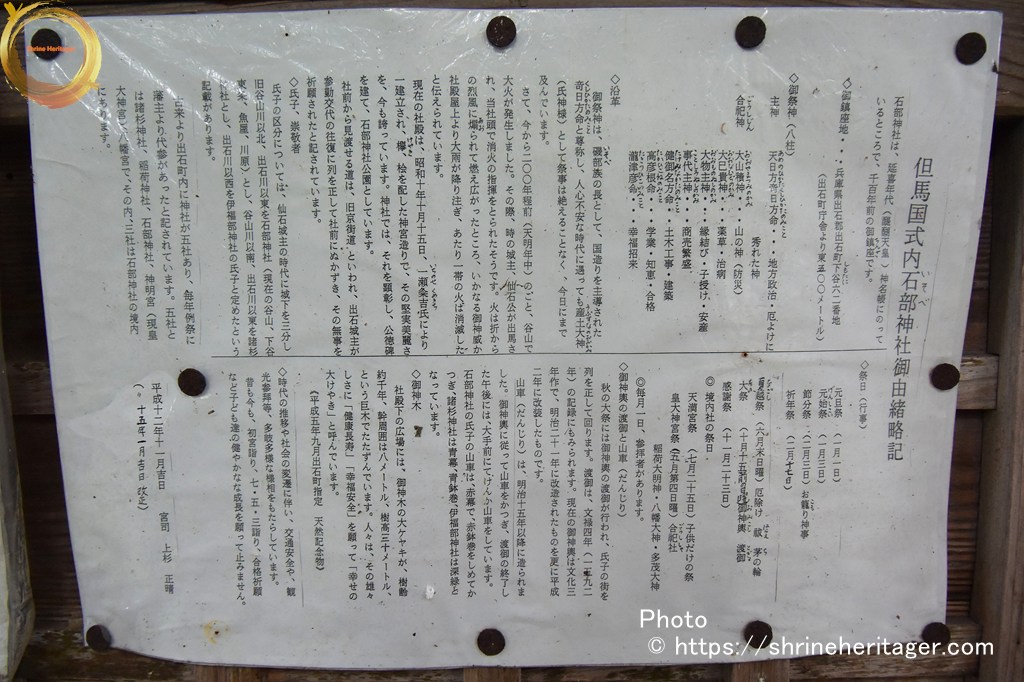

但馬国 式内 石部神社 御由緒略記

石部神社は、延喜年代(醍醐天皇)神名帳にのっているところで、千百年前の御鎮座です。

◇御鎮座地・・・兵庫県出石郡出石町下谷(しもたに)六二番地

(出石町庁舎より東五〇〇メートル)

◇御祭神(八柱)

主神

天日方奇日方命(あめのひかた くしひかたのみこと)合祀

大山積神(おほやまつみのかみ)

大己貴神(おほなむちのかみ)

大物主神(おほものぬしのかみ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)

建御名方命(たけみなかたのみこと)

髙彦根命(たかひこねのみこと)

瀧津彦命(たきつひこのみこと)◇沿革

御祭神は、磯部(いそべ)族の長として、国造りを主導された奇日方命(くしひかたのみこと)と尊祢し、人心不安な時代に遇っても産土大神(うぶすなのおほかみ)(氏神様)として祭事は絶えることなく、今日にまで及んでいます。

さて、今から二〇〇年程前 (天明年中) のごと、谷山で大火が発生しました。その際、時の城主、仙石公が出馬され、当社頭で消火の指揮をとられたそうです。火は折からの烈風に煽(あお)られて燃え広がったところ、いかなる御神威か社殿屋上より大雨が降り注ぎ、あたり一帯の火は消滅したと伝えられています。

現在の社殿は、昭和十年十月十五日、一瀬粂吉(いちのせくめきち)氏によりー建立され、欅(けやき)、桧を配した神宮造りで、その堅実美麗さを、今も誇っています。神社では、それを顕彰し、公徳碑を建て、石部神社公園としています。

社前から見渡せる道は、旧京街道といわれ、出石城主が参勤交代の往復に列を正して社前にぬかずき、その無事を折願されたと記されています。

◇氏子・崇敬者

氏子の区分については、仙石城主の時代に城下を三分し旧谷山川以北、出石川以東を石部神社 (現在の谷山、下谷、東条、魚屋、川原)とし、谷山川以南、出石川以東を諸杉神社とし、出石川以西を伊福部神社の氏子と定めたという記載があります。

- - - -古来より出石町内に神社が五社あり、毎年例祭に藩主より代参があったと記されています。五社とは諸杉神社、稲荷神社、石部神社、神明宮 (現皇大神宮)、 八幡宮で、その内、三社は石部神社の境内にあります。

◇祭日(行事)

元旦祭(一月一日)

元始祭(一月三日)

節分祭(二月三日)お籠神事

祈年祭(二月十七日)

夏越祭(六月末日曜)厄除け 祓 茅の輪

大 祭(十月十五前の日曜)御神輿 渡御

感謝祭(十一月二十三日)◎境内社の祭日

天満宮祭(七月二十五日)子供だけの祭

皇大神宮祭(五月第四日曜)合祀社 稲荷大明神・八幡大神・多茂大神

◎毎月一日、参拝者があります。◇御神輿の渡御と山車(だんじり)

秋の大祭には御神輿の渡御が行われ、氏子の街を列を正して回ります。渡御は、文禄四年 (一五九二年)の記録にもみられます。現在の御神輿は文化三年作で、明治二十一年に改造されたものを更に平成二年に改装したものです。

山車 (だんじり )は、明治十五年以降に造られました。御神輿に従つて山車をかつぎ、渡御の終了した午後には、大手前にて、けんか山車をしています。

石部神社の氏子の山車は、赤幕で、赤鉢巻をしめてかつぎ、諸杉神社は青幕、青鉢巻、伊福部神社は深緑となっています。

◇御神木

社殿下の広場には、御神木の大ケヤキが、樹齢約干年、幹周囲は八メートル、樹高三十メートル、という巨木でたたずんでいます。人々は、その雄々しさに「健康長寿」「幸福安全」を願って「幸せの大けやき」と呼んでいます。

«平成五年九月出石町指定 天然記念物»◇時代の推移や社会の変遷に伴い、交通安全や、観光参拜等、多岐多様な様相をもたらしています。

昔も今も、初宮詣り、七・五・三詣り、合格祈願など子ども達の健やかな成長を願って止みません。

平成十二年十一月吉日 宮司 上杉正晴

(平成十五年一月吉日改正 )現地張り紙より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

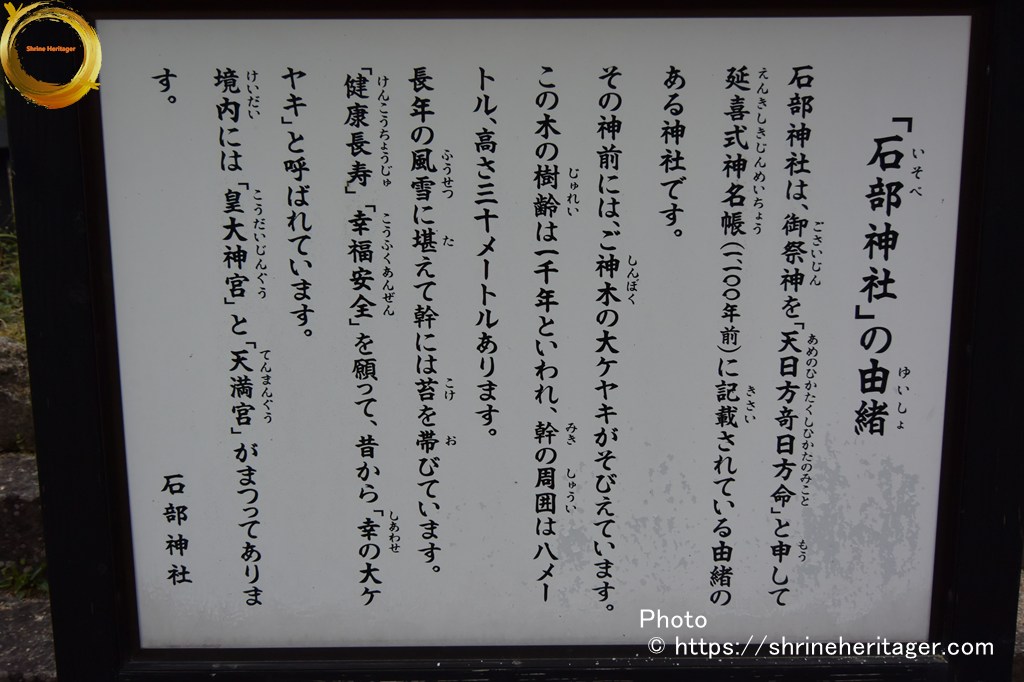

「石部(いそべ)神社」の由緒(ゆいしょ)

石部神社は、御祭神を「天日方奇日方命(あめのひかた くしひかたのみこと)」と申して 延喜式神名帳(えんぎしきじんめいちょう)(一、一〇〇年前)に記載されている由緒のある神社です。

その神前には、ご神木(しんぼく)の大ケヤキがそびえています。

この木の樹齢(じゅれい)は一千年といわれ、幹(みき)の周囲(しゅうい)は八メー トル、高さ三十メートルあります。

長年の風雪(ふうせつ)に堪えて幹には苔(こけ)を帯びています。

「健康長寿(けんこうちょうじゅ)」「幸福安全(こうふくあんぜん)」を願って、昔から「幸(しあわせ)の大ケヤキ」と呼ばれています。

境内には「皇大神宮(こうたいじんぐう)」と「天満宮(てんまんぐう)」がまつってあります。

石部神社

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

石部神社(イソベジンジャ)

由 緒

創立年不詳。

延喜式神名帳に登載される。

天明年中(1781~1788)、谷山で大火が発生した際、時の城主仙石公が出馬され、当社頭で消火の指揮をとられたということである。火は折からの烈風に煽られて燃え拡がったところ、いかなる御神威か、社殿屋上より大雨が降り注ぎあたり一帯の火は消滅したと伝えられる。

現在の神殿は、昭和9年(1934)、一瀬粂吉氏により建立。

境内には県内でも数少ない神木「幸の大けや木」がある「ひょうごの巨樹・巨木100選」のうち、毎年5月4日「けや木祭」を行う・

大祭には御神輿が氏子中を回る。

2008 兵庫県神社庁

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6323003.html

由緒

神社創立の年代は、あまりにも古代に遡るため明らかではありませんが、式内神社として、平安時代の延喜式神名帳に登載されているところから、少なくとも1100年以前には、この地に鎮座され、人々の崇敬と参詣により祭儀が盛大に執り行われていたと推定されます。

祭神は、この出石の地を拓き、国造りに貢献され、偉大な功蹟をのこし、あまたの信望をあつめられた、天日方奇日方命を祀るといわれ、古来より、五穀豊穣、家内安全の祈願がなされ、人心不安な時代に遇っても、祭事は絶えることなく今日に及んでおります。時代の推移や社会の変遷に伴い、商業繁栄や交通安全の祓い多岐多様な様相をもたらしておりますが、いつの時代にあっても、産土大神(氏神様)として、初宮詣り、七五三詣りなど、子等のすくすくと育ち、立派な成長を願わない時はありません。

さて、天明年中ですので今から二百年程前の事、谷山で大火が発生した際には、時の城主仙石公が出馬され、当社頭で消火の指揮をとられたということです。火は折からの烈風に煽られて燃え拡がったところ、いかなる御神威か、社殿屋上より大雨が降り注ぎあたり一帯の火は消滅したと伝えられます。

現在の神殿は、昭和9年に、氏子崇敬者である、一瀬粂吉氏により、一建立されました。新築の神宮造りとして、社殿は木の香も高く堅実美麗なたたずまいを誇っています。

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・石部神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・石部神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉皇大神宮

《主》天照大御神、品陀和気命、太田命

《配》豊受皇大神

《合》玉依比売命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉天満神社

《主》菅原道眞公 他

向って左の社 「皇大神宮」 向かって右の祠「天満神社」

Please do not reproduce without prior permission.

・公徳碑

現在の社殿は 昭和十年十月十五日 一瀬粂吉(いちのせくめきち)氏によりー建立された

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木 大ケヤキ

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

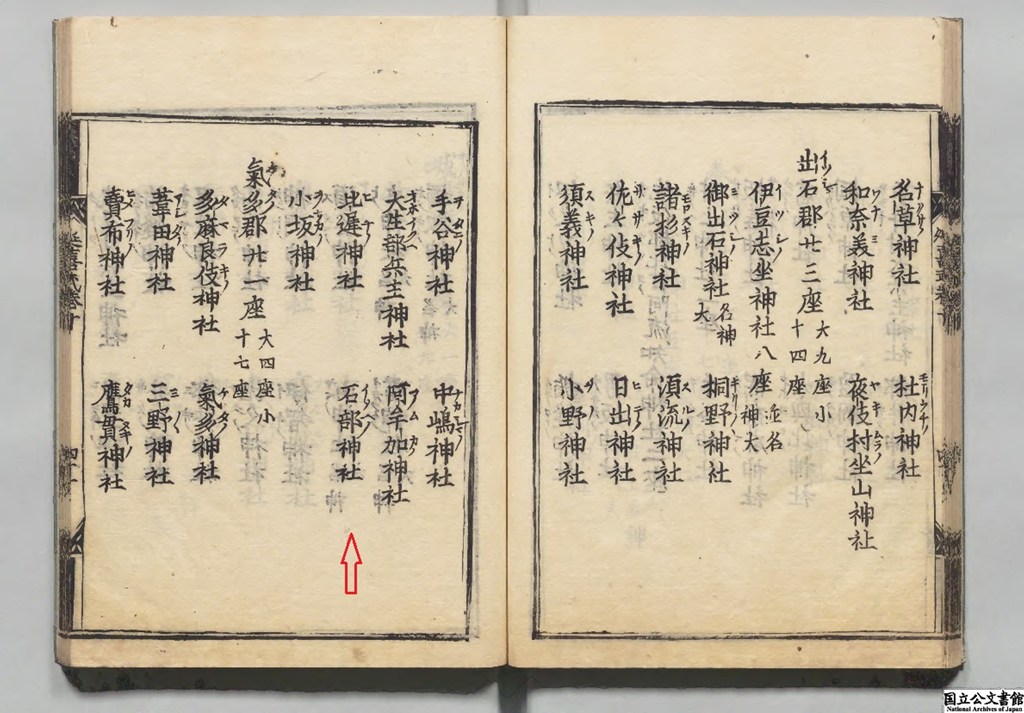

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)但馬國 131座(大18座・小113座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)出石郡 23座(大9座・小14座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 石部神社

[ふ り が な ](いそへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](isohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

但馬國に鎮座する「いそへのかみのやしろ」」の社号を持つ式内社とその論社について

但馬國 朝来郡 朝來石部神社

・石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)

・熊野神社(朝来市山東町塩田)

但馬國 朝来郡 刀我石部神社

・石部神社〈刀我石部神社〉(朝来市和田山町宮)

但馬國 出石郡 石部神社

・石部神社(豊岡市出石町下谷)

スポンサーリンク

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

出石城跡から 城の堀の役割をしている谷山川を東方向へ遡り 約750m 徒歩での所要時間11分~15分程度

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

途中 兵庫県立出石高等学校のグラウンドの西隣に 岩鼻稲荷神社 が鎮座していました

岩鼻稲荷神社に参着

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

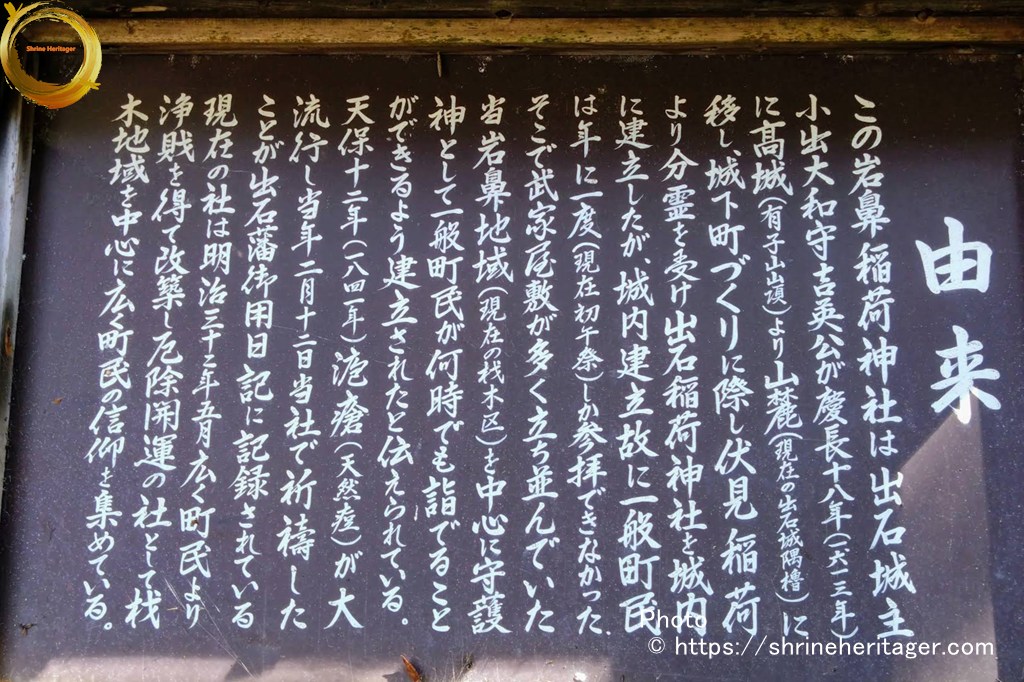

案内板によると

この岩鼻稲荷神社は出石城主 小出大和守吉英公が慶長十八年(一六一三年)に髙城(有子山山頂)より山麓(現在の出石城隅櫓)に移し、城下町づくりに除し伏見稲荷より分霊を受け出石稲荷神社を城内に建立したが、城内建立故に一般町民は年に1度(現在初午祭)しか参拝できなかった。そこで武家屋敷が多く立ち並んでいた当岩鼻地域(現在の材木区)を中心に守護神として一般町民が何時でも詣でることができるよう建立されたと伝えられている。

天保十二年(一八四一)疱瘡(天然痘)が大流行し当年二月十二日当社で祈祷したことが出石藩御用日記に記録されている

現在の社は明治三十二年五月広く町民より浄財を得て改築し厄除開運の社として材木地蔵を中心に広く町民の信仰を集めている。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

兵庫県立出石高等学校の東隣が 石部神社(豊岡市出石町下谷)となります

社頭に社号標は二つあります

「但馬國 皇大神宮」

「式内 石部神社」

石部神社(豊岡市出石町下谷)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 鳥居をくぐり抜けて境内へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

参道の向かって右手には 樹齢1000年と云う 御神木「大ケヤキ」があります

Please do not reproduce without prior permission.

大ケヤキを過ぎて 境内に進むと 参道石段が二つあり 社殿が二つあります

向って右手が「式内 石部神社」

向って左手が「但馬國 皇大神宮」です

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

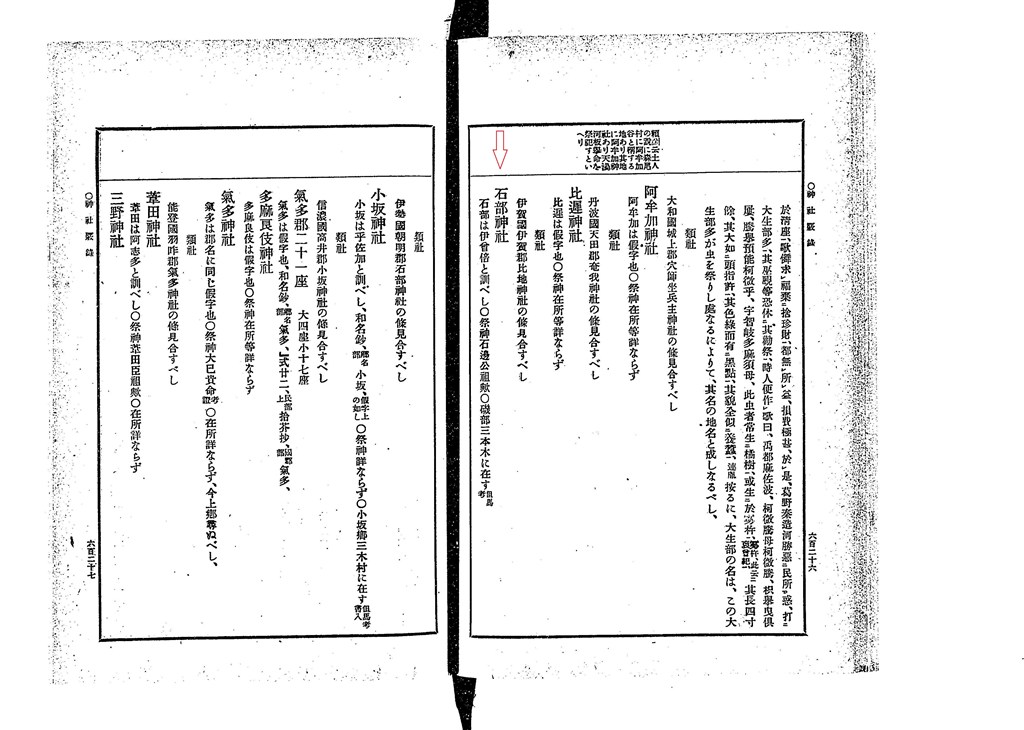

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 石部神社について 所在は゛礒部三本木に在す゛〈現 石部神社(豊岡市出石町下谷)〉と記しています

【抜粋意訳】

石部神社

石部は伊曾倍と訓べし

○祭神 石邊公祖歟

○礒部三本木に在す〔但馬考〕

類社

伊勢國 朝明郡 石部神社の條見合すべし

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

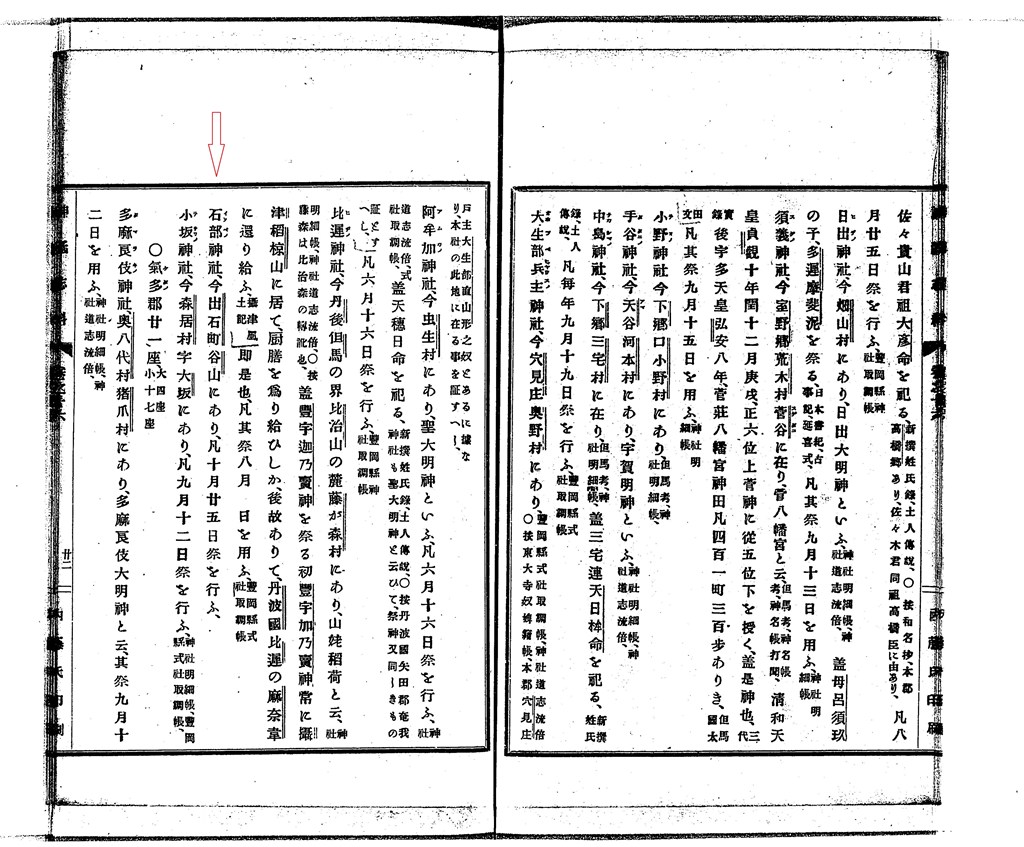

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 石部神社について 所在は゛今 出石町谷山にあり゛〈現 石部神社(豊岡市出石町下谷)〉と記しています

【抜粋意訳】

石部(イソベノ)神社

今 出石町谷山にあり、

凡 十月二十五日祭を行ふ、

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

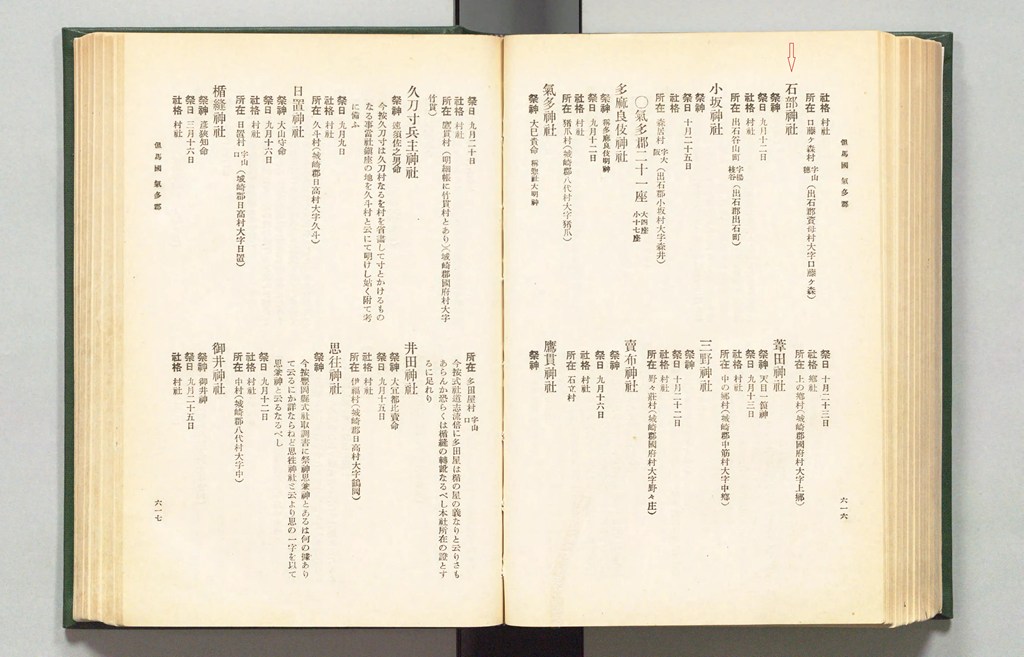

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 石部神社について 所在は゛出石谷山町〔字楊枝谷〕(出石郡出石町)゛〈現 石部神社(豊岡市出石町下谷)〉と記しています

【抜粋意訳】

石部神社

祭神

祭日 九月十二日

社格 村社所在 出石谷山町〔字楊枝谷〕(出石郡出石町)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

石部神社(豊岡市出石町下谷)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.