石部神社(いしべじんじゃ)は 正しくは磯部神社で別名「鞠の宮」または「山王社」とも云う 滝田村の北 石部山の南麓に鎮座する延喜式内社 但馬國 朝来郡 朝來石部神社(あさこのいそへの かみのやしろ)の論社と伝えています 石部山の北麓には 同じく式内社の刀我石部神社(とかのいそへの かみのやしろ)が鎮座しています

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

石部神社(Ishibe shrine)

【通称名(Common name)】

別名「鞠の宮」または「山王社」

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県朝来市山東町滝田字マリ559

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大己貴命(おほなむちのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

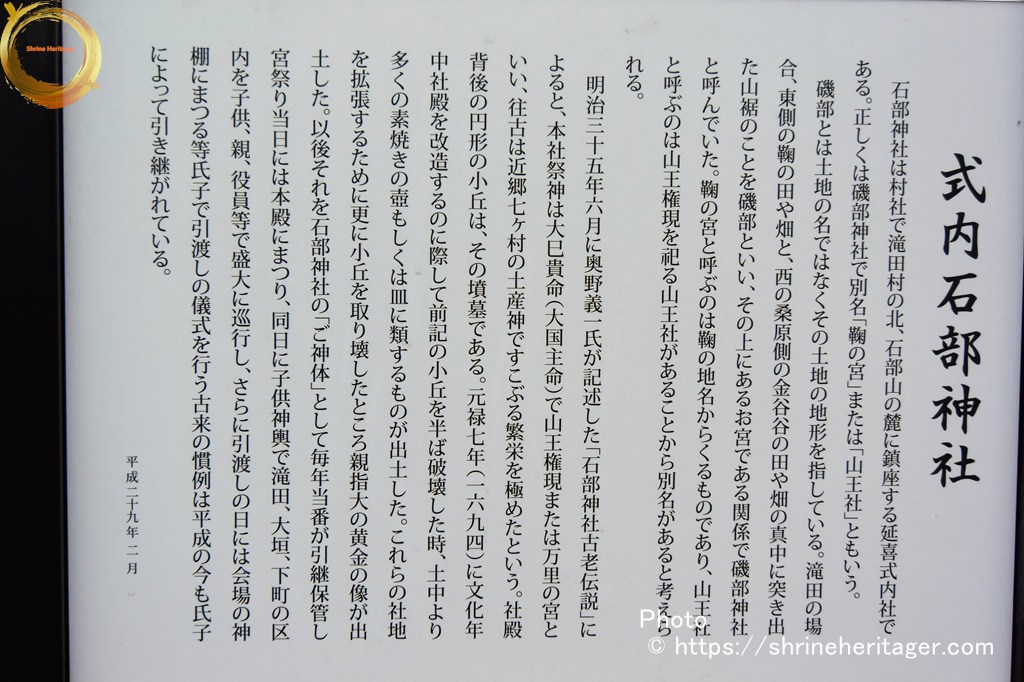

式内 石部神社

石部神杜は村社で滝田村の北、石部山の麓に鎮座する延喜式内社である。正しくは磯部神社で別名「鞠の宮」または「山王社」ともいう。

磯部とは土地の名ではなく その土地の地形を指している。滝田の場合、東側の鞠の田や畑と、西の桑原側の金谷谷の田や畑の真中に突き出た山裾のことを磯部といい、その上にあるお宮である関係で磯部神社と呼んでいた。鞠の宮と呼ぶのは鞠の地名からくるものであり、山王社と呼ぶのは山王権現を祀る山王社があることから別名があると考えられる。

明治三十五年六月に奥野義一氏が記述した、「石部神社古老伝説」によると、本社祭神は大己貴命(大国主命)で山王権現または万里の宮といい、往古は近郷七ヶ村の土産神ですこぶる繁栄を極めたという。社殿背後の円形の小丘は、その墳墓である。元禄七年(一六九四)に文化年中 社殿を改造するのに際して前記の小丘を半ば破壊した時、土中より多くの素焼きの壷もしくは皿に類するものが出土した。これらの社地を拡張するために更に小丘を取り壊したところ親指大の黄金の像が出土した。以後それを石部神社の「ご神体」として毎年当番が引継保管し宮祭の当日には本殿にまつり、同日に子供神輿で滝田、大垣、下町の区内を子供、親、役員等で盛大に巡行し、さらに引渡しの日には会場の神棚にまつる等氏子で引渡しの儀式を行う古来の慣例は平成の今も氏子によって引き継がれている。

平成二十九年二月

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

石部神社(イシベジンジャ)

由 緒

創立年月不詳

延喜式の制小社に列し、明治6年(1873)10月村社に列せらる

2008 兵庫県神社庁HPより

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6325062.html

【由 緒 (History)】

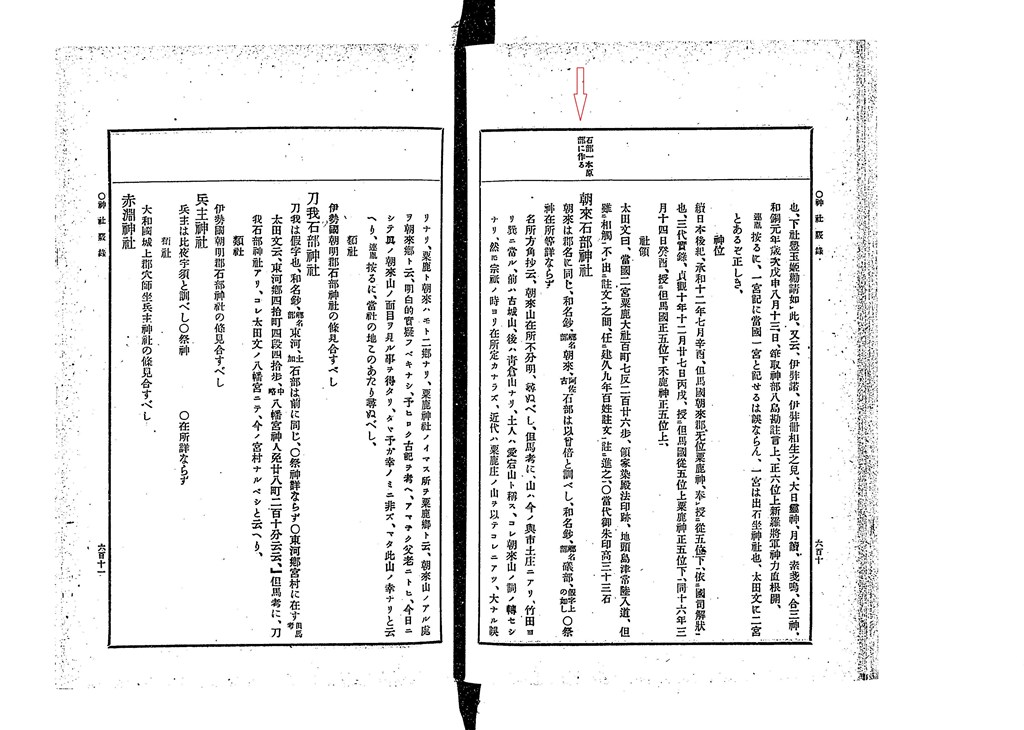

『朝来志』巻9-11に記される内容

【抜粋意訳】

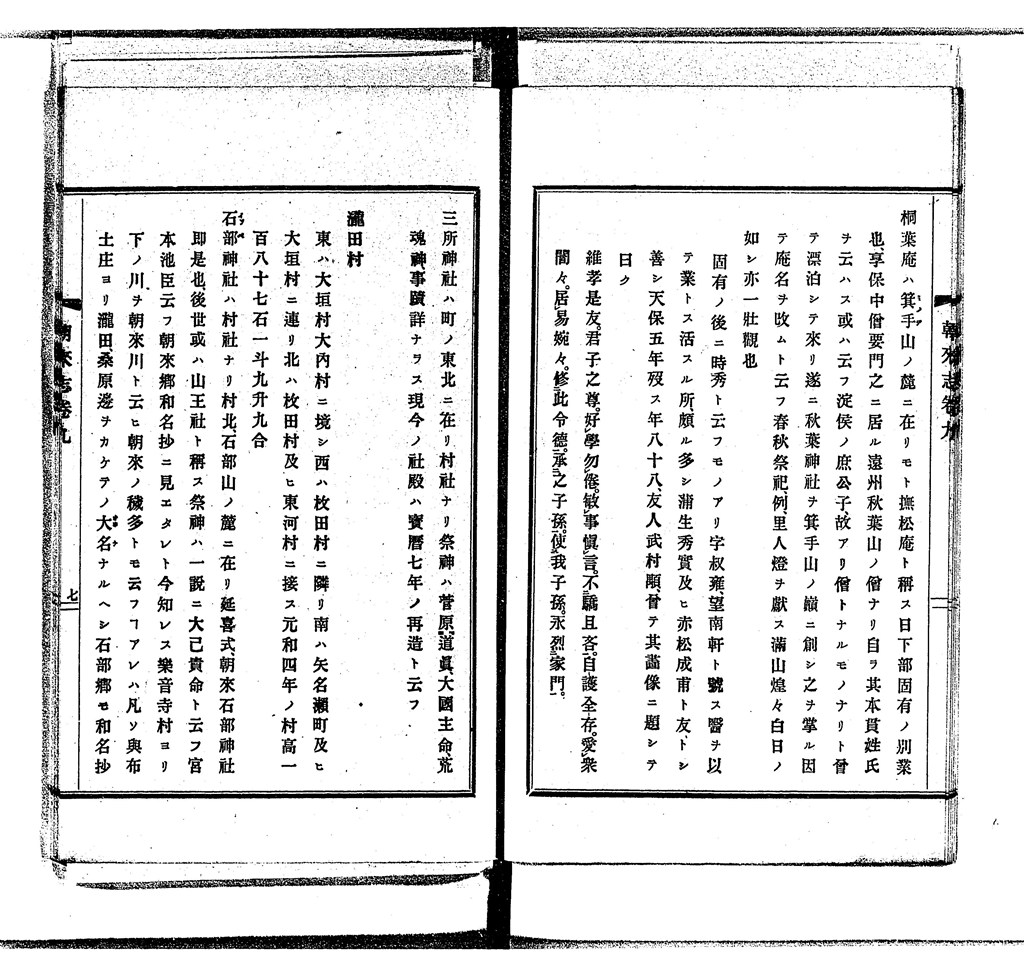

瀧田村

東は大垣村大内村に境し 西は枚田村に隣り 南は矢名瀬町及ひ大垣村に連り 北は枚田村及ひ東河村に接す 元和四年の村高ー百八十七石一斗九升九合

石部(イソベ)神社

村社なり村北、石部山の麓に在り 延喜式、朝來石部神社即是也、後世或は山王社と稱す 祭神はー説に大己貴命と云ふ 宮本池臣云ふ 朝來郷和名抄に見えたれど今知れず 樂音寺村より下ノ川を朝來川と云ひ 朝來ノ穢多とも云ふ 「あれは凡そ與布土庄より瀧田、桑原邊をかけての大名(オホナ)なるへし石部郷も和名抄に出て 今磯部庄と云ふ神社は瀧田村に山王社と稱するあり 礒部庄に塩田明神と稱するあり 礒部の方よき社地なり何れか式社なりとも分きかたし 但馬式社考に云ふ 神名帳考証曰、天日方奇日方(アメヒカタクシヒカタノ)命、姓氏錄云、石邊公(イソノベノキミ)、久斯比賀多(クシヒカタノ)命之後也、舊事紀、亦名 阿田都久志尼(アタツクシネノ)命、按、阿田、朝也、久、來也、但馬伊勢共以に神名為に郡名歟、伊勢國有に朝明郡 石部神社、舊事紀云、事代主(コトシロヌシノ)神之子、按、土人稱に新宮權現

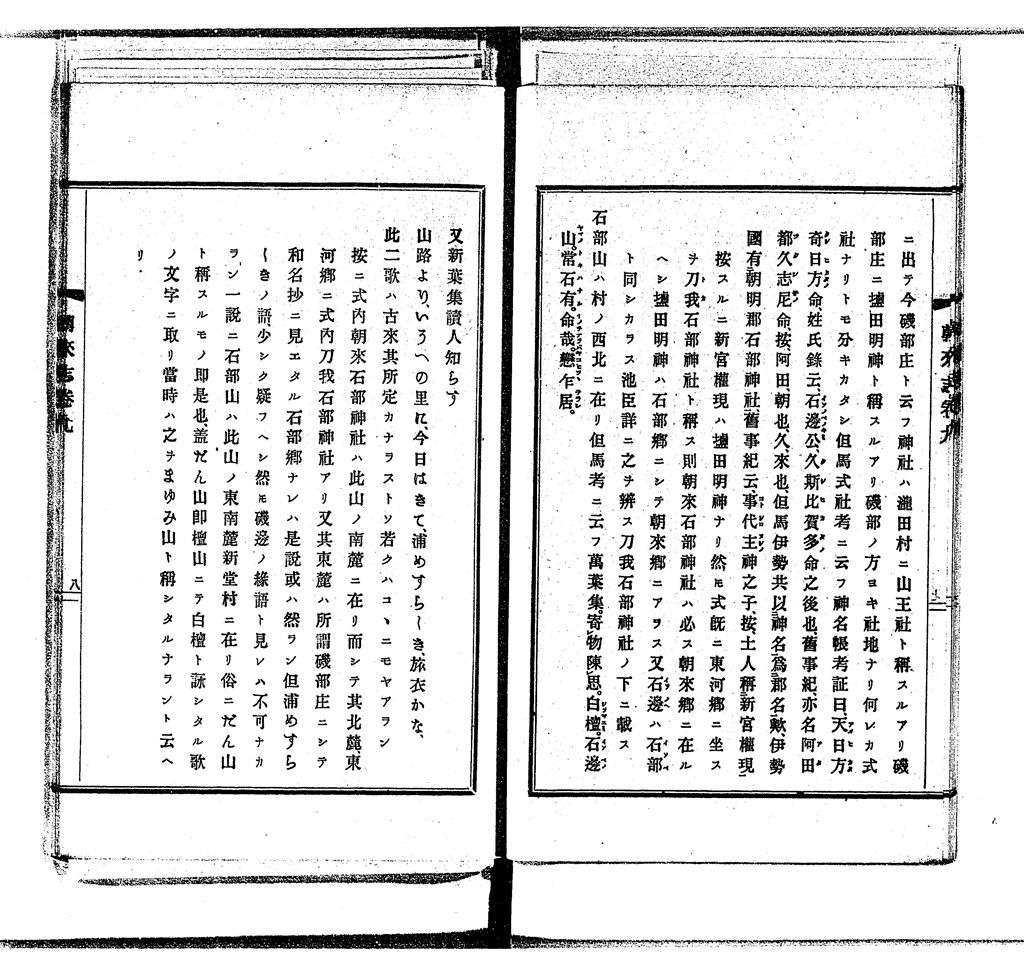

按するに新宮權現は塩田明神なり 然も式既に東河郷に坐すを刀我(トカ)石部神社と稱す 則 朝來石部神社は必ず朝來郷に在るへし 塩田明神は石部郷にして朝來郷にあらず 又 石邊(イソヘノ)は石部(イソベ)と同じからず 池臣詳に之を辨す 刀我石部神社の下に載す

石部山

村の西北に在り 但馬考に云ふ萬葉集。寄物陳思。白檀(シフマユミ)。石邊山(イソベヤマノ)。常石有(トキハナル)。命哉(イノチナヲ)。戀乍(コヒツツ)居(ヲラン)・

又 新葉集 讀人知らず

山路より、いうへの里に、今日はきて、浦めずらしき、旅衣かな、

此 二歌は古來其所定かなをすとそ 若くは ここにもやあらん

按に 式内 朝來石部神社は此山の南麓に在り 而して其北麓、東河郷に式内刀我石部神社あり 又其 東麓は所謂 磯部庄にして 和名抄に見えたる石部郷なれば 是説 或は然らん但浦めすらしきの語、少しく疑ふへし 然も磯邊の縁語と見れば不可なからん

一説に石部山は此山の東南麓 新堂村に在り 俗に だん山 と稱するもの即是也、蓋 だん山即 檀山にて白檀と詠したる歌の文字に取り 當時は之を まゆみ山と稱したるならんと云へり

【原文参照】

木村発 編『朝来志』巻9-11,木村発,明36.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765378

木村発 編『朝来志』巻9-11,木村発,明36.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765378

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

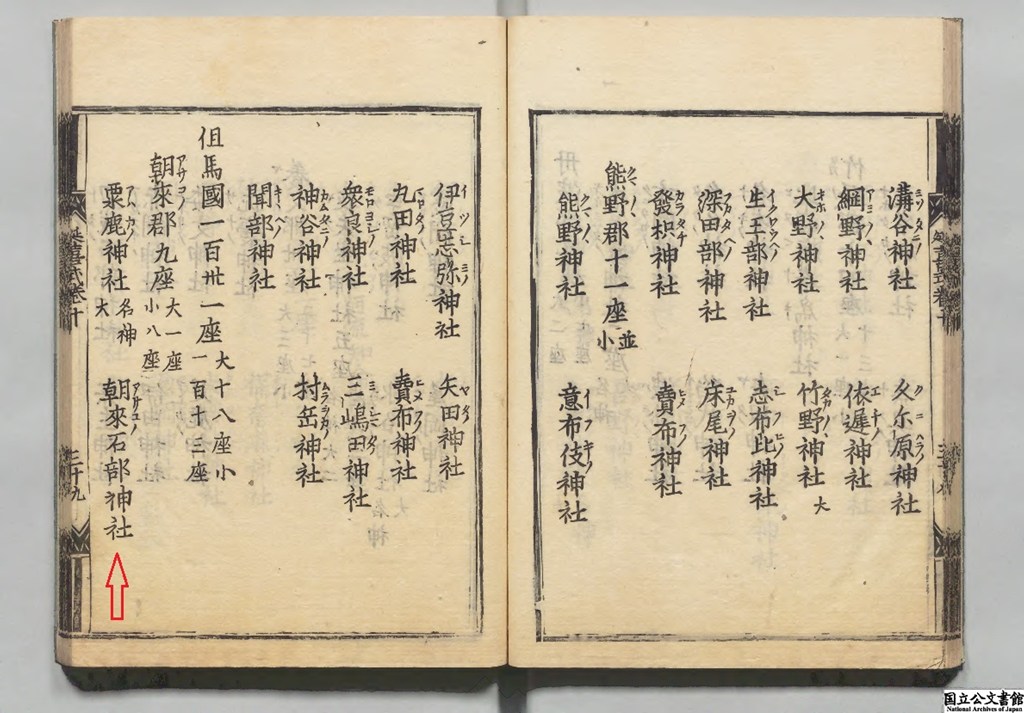

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)但馬國 131座(大18座・小113座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)朝来郡 9座(大1座・小8座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 朝來石部神社

[ふ り が な ](あさこのいそへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Asakono isohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

但馬國に鎮座する「いそへのかみのやしろ」」の社号を持つ式内社とその論社について

但馬國 朝来郡 朝來石部神社

・石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)

・熊野神社(朝来市山東町塩田)

但馬國 朝来郡 刀我石部神社

・石部神社〈刀我石部神社〉(朝来市和田山町宮)

但馬國 出石郡 石部神社

・石部神社(豊岡市出石町下谷)

スポンサーリンク

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR山陰本線 梁瀬駅から線路沿いに北西へ約350mで参道の入口に着きます

Please do not reproduce without prior permission.

徒歩での所要時間は5分程度

石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

参道の入口に着いたのですが あいにく参道が工事中で立入禁止となっていました

Please do not reproduce without prior permission.

廻り込むような道も見当たらず ここ 参道の入口よりお参りをします

お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

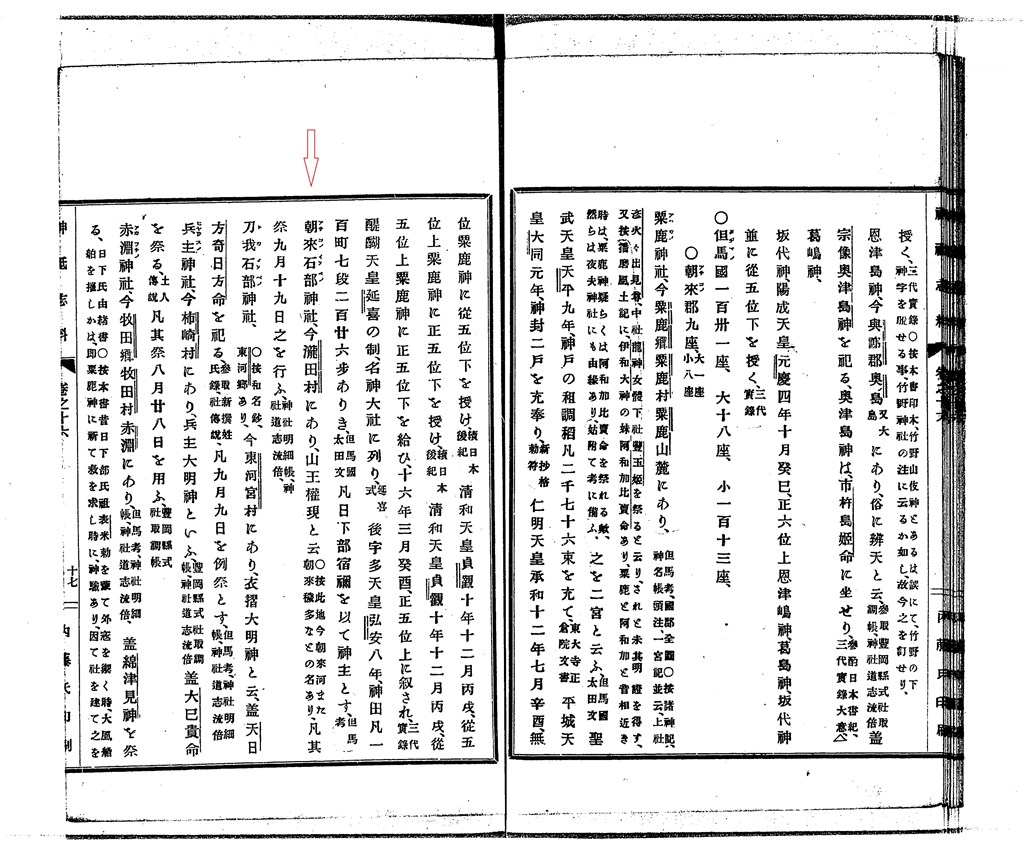

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 朝來石部神社について 祭神所在は良くわからない と記しています

【抜粋意訳】

朝來石部神社

朝來は郡名に同じ、和名鈔、〔郷名部〕朝來、〔郷名部〕礒部、〔假字上の如し〕

〇祭神在所詳ならず

名所方角抄云、朝來山在所不分明、尋ぬべし、

但馬考に、山は今の與市土庄にあり、竹田より巽に當る、前は古城山、後は青倉山なり、土人は愛宕山と稱す、これ朝來山の詞の轉せしなり、然を宗祇の時より在所定かならず、近代は粟鹿庄の山を以てこれにあつ、大なる誤りなり、粟鹿と朝來は もと二郷なり、粟鹿神社のいます所を粟鹿郷と云、朝來山のある處を朝來郷と云、明白的實疑ふべきなし、予ひろく古記を考へ、あまてく父老にとひ、今日にして眞の朝來山の面目を見る事を得たり、ただ予が幸のみに非ず、また此山の幸なりと云へり、

〔連胤〕按るに、當社の地 このあたり尋ぬべし、類社

伊勢國 朝明郡 石部神社の條見合すべし

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 朝來石部神社について 所在は゛今 瀧田村にあり、山王權現と云゛〈現 石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)〉と記しています

【抜粋意訳】

朝來石部(アサコノイソベノ)神社

今 瀧田村にあり、山王權現と云〔〇按 此地 今 朝來河また朝來穢多などの名あり〕

凡 其祭 九月十九日之を行ふ、〔神社明細帳、神社道志流倍〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

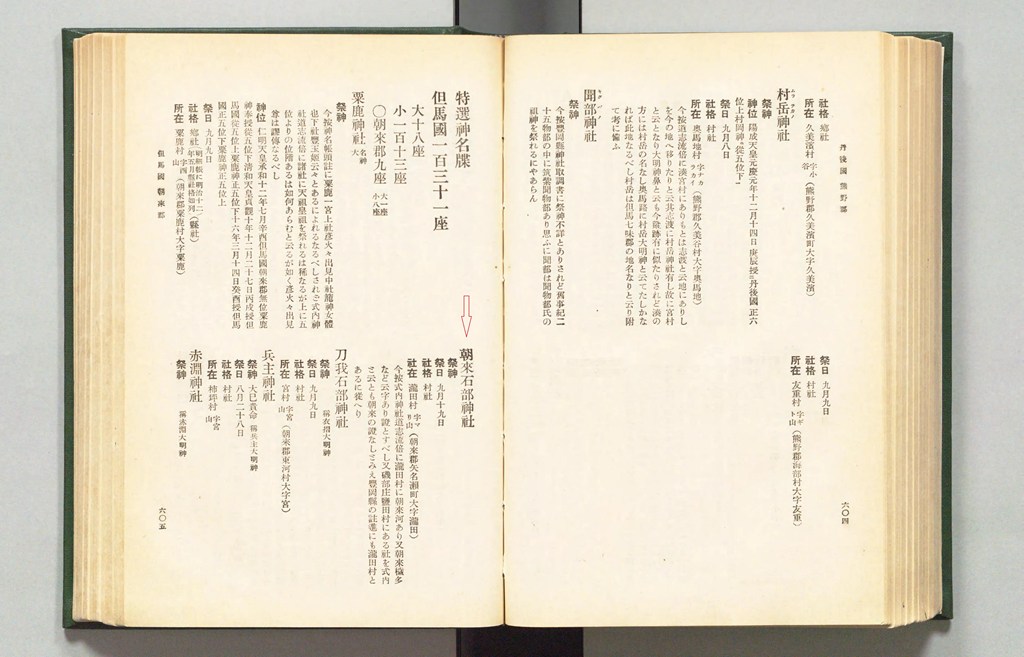

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 朝來石部神社について 所在は゛瀧田村〔字マリ山〕(朝來郡矢名瀨町大字瀧田)゛〈現 石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)〉と記しています

又 磯部庄鹽田村にある社〈現 熊野神社(朝来市山東町塩田)〉との説も紹介しています

【抜粋意訳】

朝來石部神社

祭神

祭日 九月十九日

社格 村社所在 瀧田村〔字マリ山〕(朝來郡矢名瀨町大字瀧田)

今按 式内神社道志流倍に 瀧田村に朝來河あり 又 朝來穢多など云字あり證とすべし

又 磯部庄鹽田村にある社を式内と云とも朝來の證なしとみえ 豊岡縣の註進にも瀧田村とあるに從へり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

石部神社(朝来市山東町滝田字マリ)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.