平群坐紀氏神社(へぐりにますきしじんじゃ)は 平群に居住した紀氏の名をとって名付けられたことは『類聚國史』天長元年(824)紀百継・末成らの奏上から明白で 創建はそれ以前とされます 延喜式内社 大和國 平群郡 平郡坐紀氏神社〔名神大 月次新嘗〕(へくりにます きのうじの かみのやしろ)です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

平群坐紀氏神社(Hegurinimasu kishi shrine)

【通称名(Common name)】

・紀氏神社(きしじんじゃ)

・椿の宮(つばきのみや)

・辻の宮(つじのみや)

【鎮座地 (Location) 】

奈良県生駒郡平群町上庄5丁目1-1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天照大神(あまてらすおほかみ)

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

都久宿禰(つくのすくね)

八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)

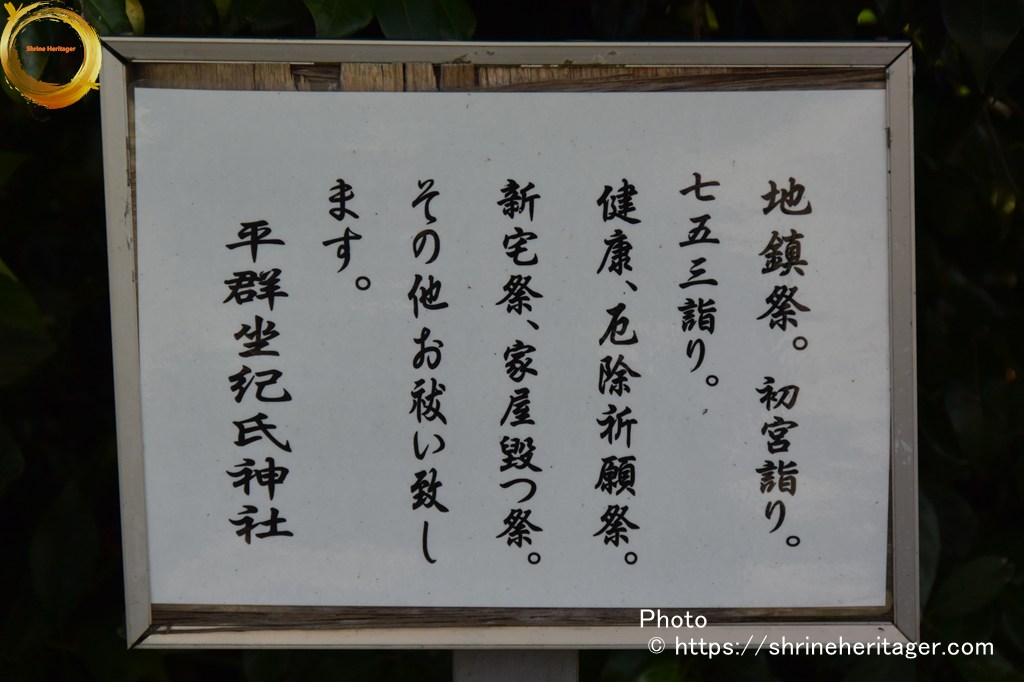

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・健康、厄除祈願、等

Please do not reproduce without prior permission.

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

『奈良県史』第五巻 神社、奈良縣史編纂委員会編集 平成元年(1989)に記される内容

【抜粋意訳】

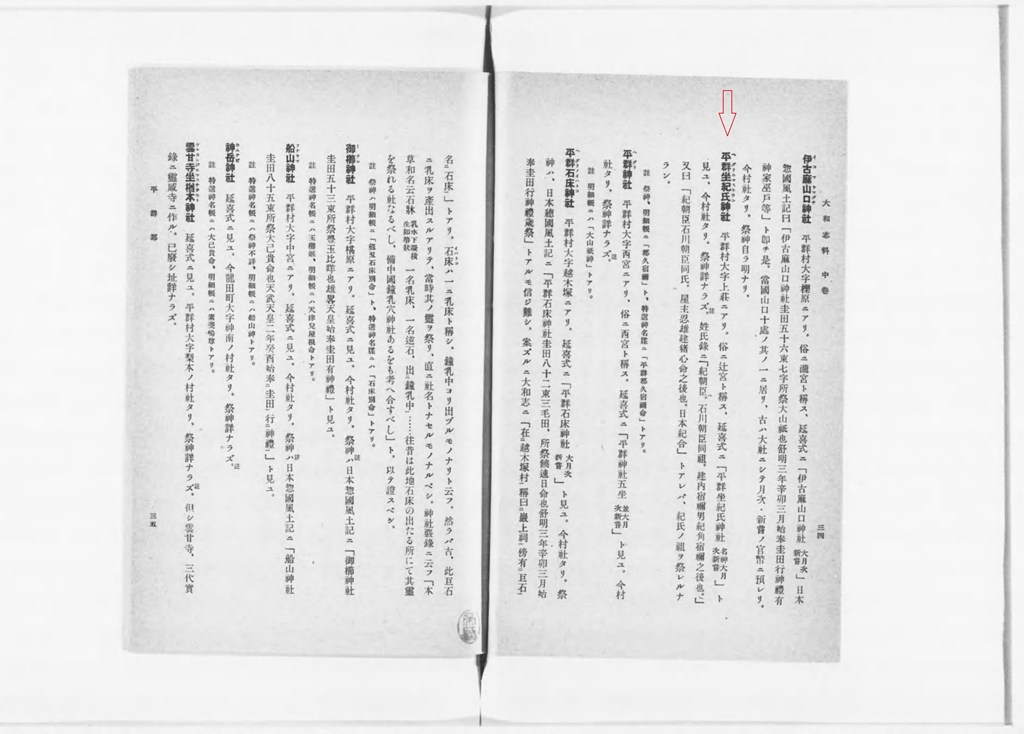

平群坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕

(上庄辻ノ宮三)

『大和志』に上荘村にあり 今辻宮と称し、椣原・椿井・西向共に祭祀に預るとあり、古来辻宮とも椿宮とも称し、式内名神大社に比定されている。

明治二十五年の「神社明細帳」や昭和の「宗教法人法による登録」には、祭神を都久宿禰と天児屋根命・天照大神・八幡大菩薩とあるが、本来は紀氏の祖神を祀る古社であった。

中世以来、春日神外二神を合祀したといわれる。

紀氏の神は、天長元年(八二四)八月二十一日、紀百継・末成らの奉聞によって幣帛の例に預り(『類聚國史』)、同六年四月十六日に、山城国愛宕郡の丘一所が百継に下賜されて神地となっている(『日本紀略』)。紀氏については、

『姓氏録』に「紀朝臣、石川朝臣同祖。建内宿禰男 紀角宿禰之後也」とあり。

『古事記』によると、紀角宿禰は平群木菟宿禰の弟である。

平群地方での紀氏の事歴は明らかでないが、

『日本書紀』の雄略・欽明・孝徳・天智紀に出る古代屈指の大氏族で、瀬戸内海や紀川下流方面でも活躍した。その一部族がこの地方に居を占めていたと考えられる。

しかも自らの祖神を祀った平群坐紀氏神社が 延喜の制で、名神大社に列したことは、他氏にぬきんでた勢力をもっていたことを思わせる。因みにこの宮の東南約五○○メートルの字三里にある前方後円墳が 紀川下流の岩橋古墳群や、中流の吉野郡下市町阿智賀の岡峯古墳並びに 大淀町植ヶ峯古墳と同じく、石棚を持つ緑泥片岩で造成された奈良盆地唯一の古墳で、これが当社近くの紀氏根拠にあることに注目したい。

【原文】

『奈良県史』第五巻 神社、奈良縣史編纂委員会編集 平成元年(1989)

由緒

祭神 天照大神、天児屋根命、都久宿祢、八幡大菩薩。

例祭 10月 第1日曜

紀氏は紀伊国を本拠とし、大伴とも関係の深かった古代豪族で、紀角宿祢は平群木菟宿祢(都久)の弟である(古事記)

また 平群町三里の三里古墳は 和歌山県紀の川沿岸に分布する石棚を有した古墳と同形式であり紀伊との関係がうかがわれる。

当社は俗に辻の宮、椿の宮と称し、江戸時代初期の石灯籠には春日大明神と刻んである。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

『大和志料』中巻,昭和19年に記される内容

紀氏の祖は 武内宿禰の子「紀角(きのつの)」

平群を拠点とした平群氏の祖「平群木菟(へぐりのつく)」の弟が「紀角(きのつの)」であり 平群氏と紀氏は同族であると記しています

【抜粋意訳】

平群坐紀氏神社

平群村大字上莊ニアリ。俗ニ辻宮ト稱ス、

延喜式ニ「平群坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕ト見ユ、

今 村社タリ、祭神詳ナラズ、姓氏録ニ「紀朝臣。石川朝臣同祖。建内宿禰 男 紀角宿禰之後也。」

又曰「紀朝臣石川朝臣同氏。屋主忍雄建猪心命之後也。日本紀合」トアレバ、紀氏ノ祖ヲ祭レルナラン。

註 祭神、明細帳ニ「都久宿禰」ト、特選神名牒ニ「平群(ヘクリ)ノ都久(ツク)ノ宿禰(スクネ)ノ命」トアリ。

【原文参照】

奈良県教育会 編『大和志料』中巻,養徳社,昭和19. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1143230

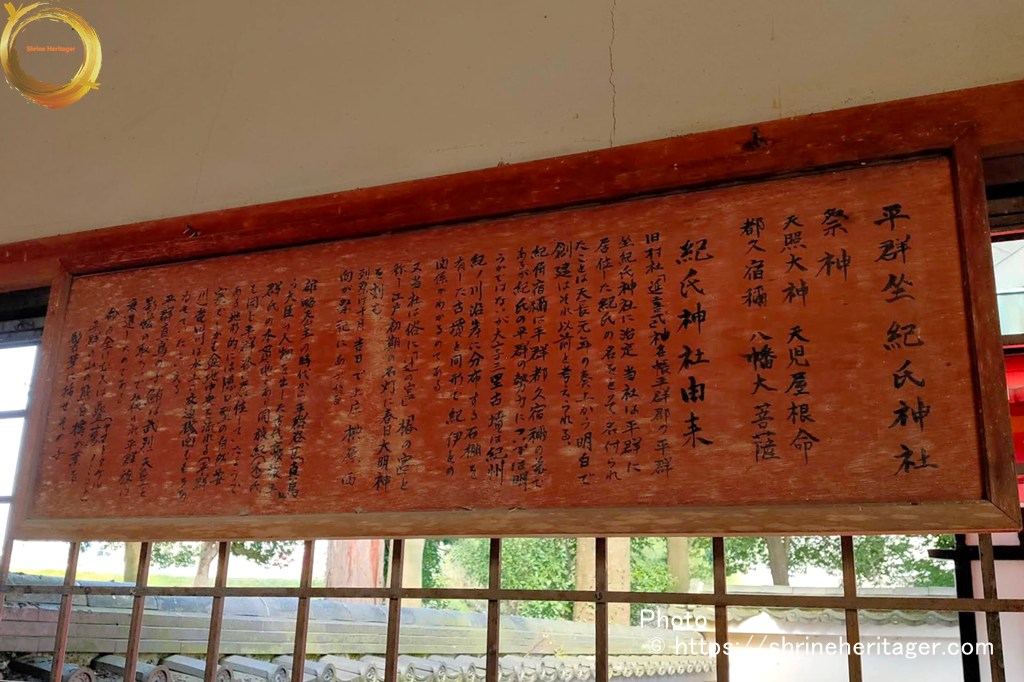

【由 緒 (History)】

平群坐紀氏神社

祭神

天照大神 天児屋根命

都久宿禰 八幡大菩薩紀氏神社由来

旧村社「延喜式」神名帳平群郡の平群坐紀氏神社に治定 当社は平群に居住した紀氏の名をとって名付けられたことは 天長元年の奏上から明白で 創建はそれ以前と考えられる

紀角宿禰は平群都久宿禰の弟であるが 紀氏の平群の勢力については明らかではないが 大字 三里古墳は 紀州 紀ノ川沿岸に分布する石棚を有した古墳と同形で 紀伊との関係がわかるのである

又 当社は俗に「辻の宮」「椿の宮」と称し 江戸初期の石灯に春日大明神を刻む

例祭は 十月吉日で上庄・椣原・西向が祭祀にあづかる

雄略天皇の時代から 平群谷臣「真鳥」ら大臣の人物を出した古代豪族 平群氏の本拠地であり 同族 紀(木)氏も同じ平群谷に居住していたようである 地形的には隠口型の自然要塞で しかも盆地中央を流れる(平群川)竜田川は水上の交通機能も もちあわせていたといえる

平群真鳥の子 鮪は武烈天皇と影媛の取りあいで殺され 平群族は衰退したのである

(ヤマトタケルノミコト)

命の全けむ人は 疊薦 平群の山の熊白橿が葉を 髻葉に挿せその子拝殿内の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

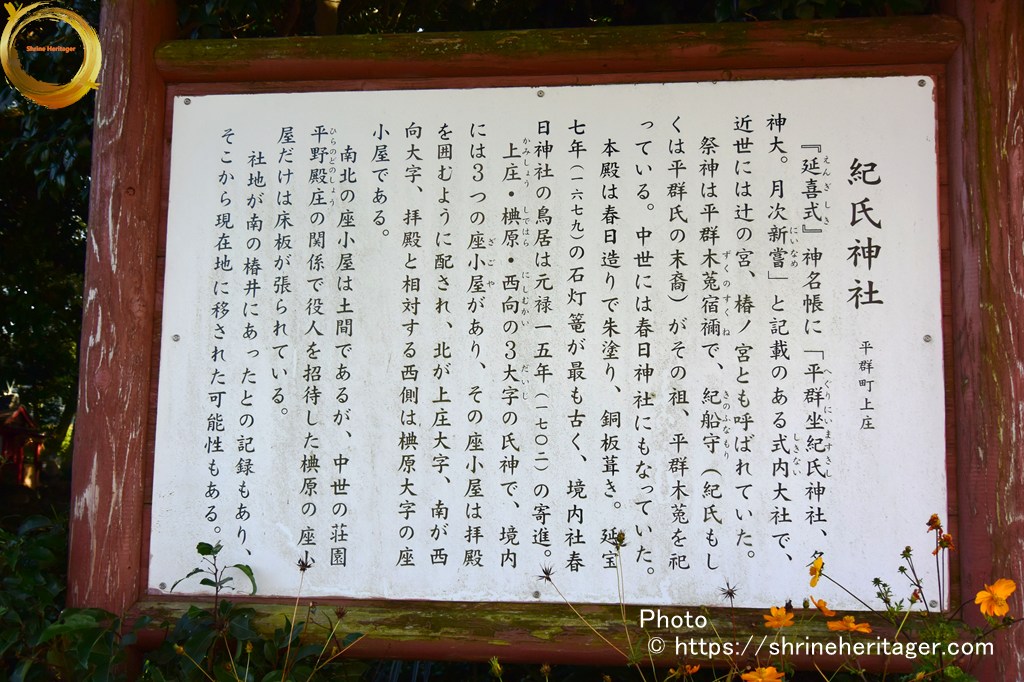

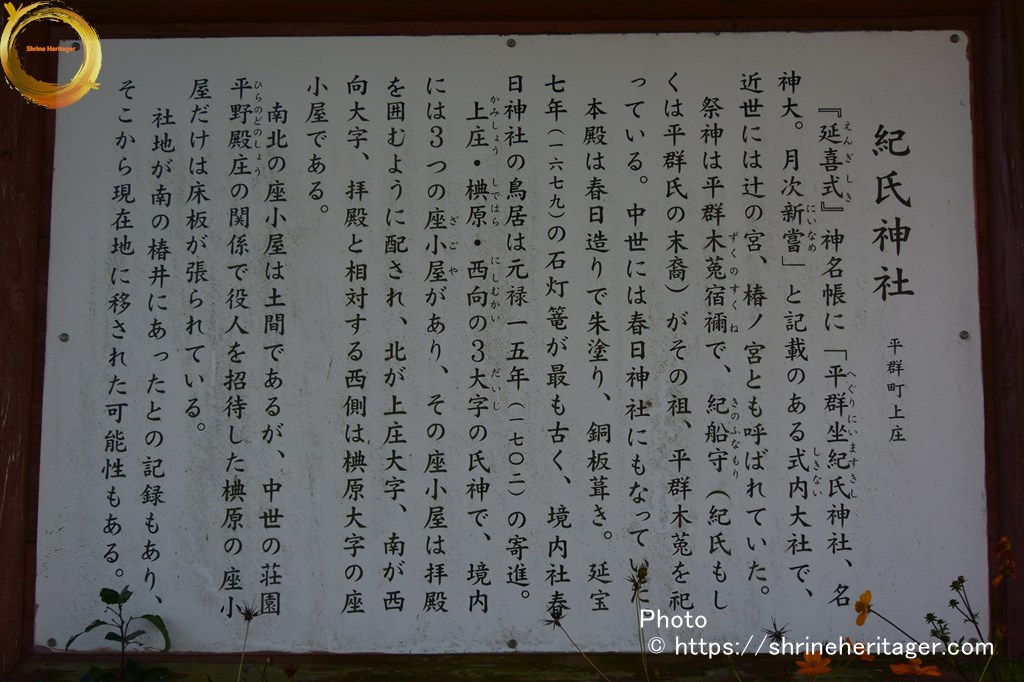

紀氏神社 平群町上庄

『延喜式(えんぎしき)』神名帳に「平群坐紀氏(へぐりにますきし)神社、名神大。月次 新嘗(にいなめ)」と記載のある式内(しきない)大社で、近世には辻の宮、椿ノ宮とも呼ばれていた。

祭神は平群 木菟宿禰(ずくのすくね)で、紀船守(きのふなもり)(紀氏もしくは平群氏の末裔)がその祖、平群木菟を祀っている。中世には春日神社にもなっていた。

本殿は春日造りで朱塗り、銅板葺き。延宝七年(一六七九)の石灯篭が最も古く、境内社 春日神社の鳥居は元禄一五年(一七〇二)の寄進。

上庄(かみしょう)・椣原(しではら)・西向(にしむかい)の3大字(だいじ)の氏神で、境内には3つの座小屋(ざごや)があり、その座小屋は拝殿を囲むように配され、北が上庄大字、南が西向大字、拝殿と相対する西側は椣原大字の座小屋である。

南北の座小屋は土間であるが、中世の荘園 平野殿庄(ひらのどのしょう)の関係で役人を招待した椣原の座小屋だけは床板が張られている。社地が南の椿井にあったとの記録もあり、そこから現在地に移された可能性もある。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・平群坐紀氏神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・平群坐紀氏神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・座小屋(ざごや)〈神事の際に用いられる詰所〉

※拝殿前の敷地を囲うように「座小屋」が 北側・西側・南側にそれぞれ建っています 他社には見られない当社の特徴です

北が上庄大字 南が西向大字 拝殿と相対する西側は椣原大字の座小屋

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・神饌所

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉埴輪のミニチュアが置かれている祠

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉春日神社

明治43年(1910)大字梨本の春日神社を合併したもの

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・参道

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・平群坐紀氏神社の旧鎮座地について

『平群町史』には 古文書に 紀氏神社 旧社地の隣の田の坪名が見え 復元条里制地図から これは椿井邑に当たり 紀氏神社は元は椿井邑に鎮座していたのであろう その神社は椿井春日神社(平群町椿井)と推定指摘する

・椿井春日神社(平群町椿井)

〈『平群町史』によれば 旧鎮座地と推定 〉

・三里(みさと)古墳(平群町三里)

平群地域と紀伊との関係を表す古墳とされ 出土遺物より6世紀後半~末頃の築造と考えられています

※平群町三里の三里古墳は 和歌山県紀の川沿岸に分布する石棚を有した古墳と同形式であり紀伊との関係がうかがわれる

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

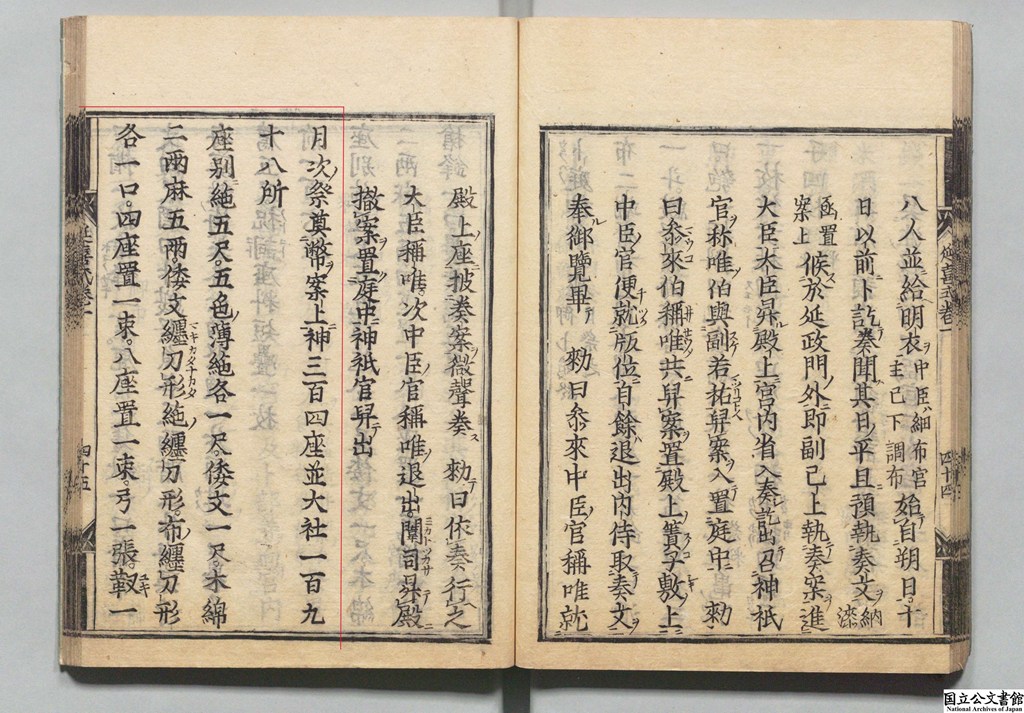

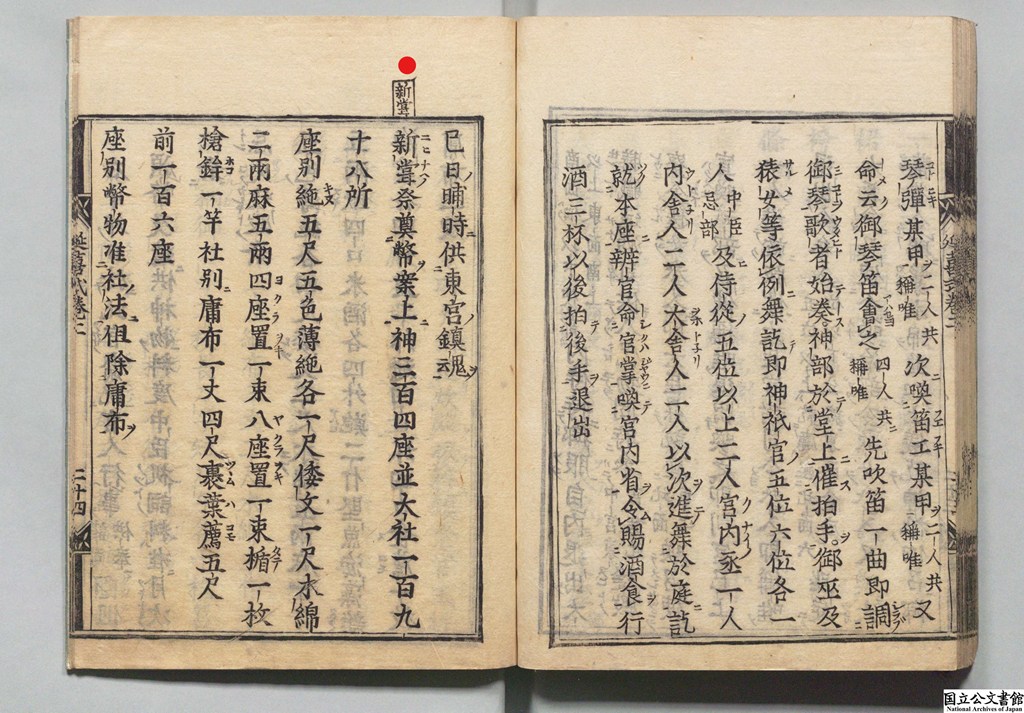

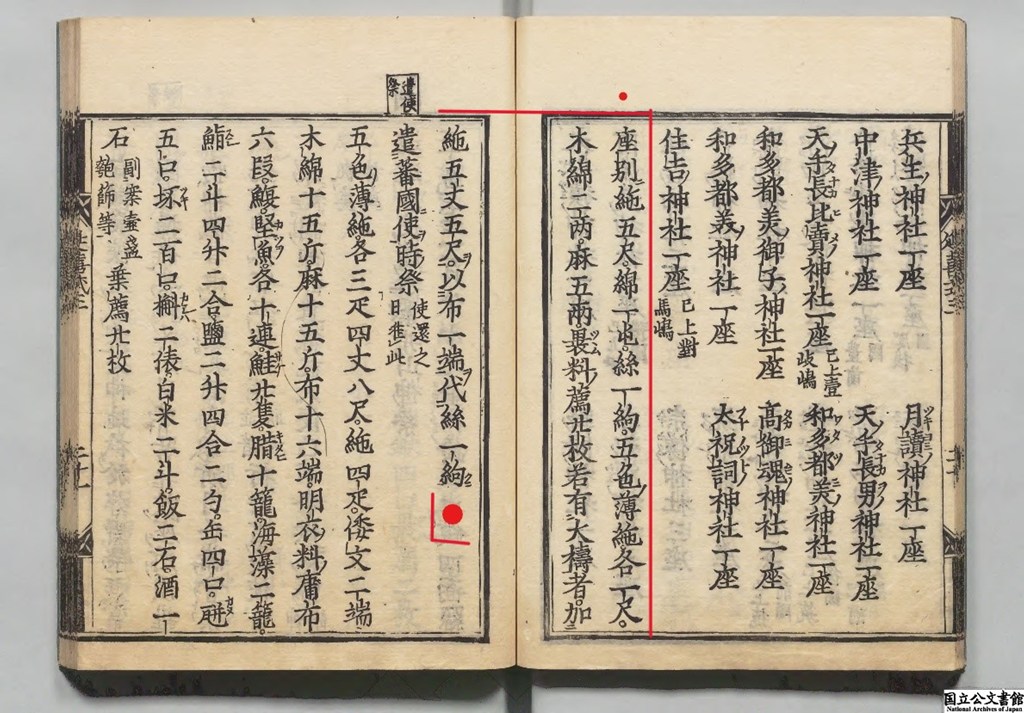

『延喜式(Engishiki)』巻1 四時祭上 六月祭十二月准 月次祭

月次祭(つきなみのまつり)『広辞苑』(1983)

「古代から毎年陰暦六月・十二月の十一日に神祇官で行われた年中行事。伊勢神宮を初め三〇四座の祭神に幣帛を奉り、天皇の福祉と国家の静謐とを祈請した」

大社の神304座に幣帛を奉り 場所は198ヶ所と記しています

【抜粋意訳】

月次祭(つきなみのまつり)

奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並大社 一百九十八所

〇座別に

以下のように 社ごとに幣帛(神への供物)を奉る

・絁(あしぎぬ)五尺

・五色の薄絁(うすぎぬ)各一尺

・倭文(やまとぬの)一尺

・木綿(ゆう)二両

・麻五両

・倭文・絁・布をそれぞれ刀の形にしたもの(まきかたなかた)各一口

・四座をまとめて一束 八座をまとめて一束とする

・弓一張、靫(ゆき)一口

・楯一枚、槍鋒(ほこのさき)一竿

・鹿の角一隻、鍬一口

・庸布(ちょうふ)一丈四尺

・酒四升

・鰒(あわび)・堅魚(かつお) 各五両

・腊(ほしにく)二升

・海藻・滑海藻・雑海菜 各六両

・堅塩一升

・酒坩(かめ)〈酒を入れる壺〉一口

・裹葉薦(うらはこも)五尺

・祝詞(のとこと)を奏する座の敷物として短畳一枚〇前一百六座(下位の神)への奉献

次に 前一百六座の神々(小社)は次の幣帛を奉る

・絁五尺

・五色薄絁各一尺

・倭文一尺

・木綿二両、麻五両

・四座ごとに一束 八座ごとに一束とする

・楯一枚

・槍鋒一口

・葉薦五尺〇特別な奉献を受ける神々

これらの神々への祭祀は 祈年祭(2月)と同様に行うが 特に次の四神には馬一疋を加えて奉る

太神宮(内宮:伊勢神宮)

度会宮(外宮:伊勢神宮)

高御魂神(たかみむすびのかみ)

大宮女神(おおみやめのかみ)

ただし 太神宮と度会宮にはさらに「籠頭料(こもがしらりょう)庸布一段」を加える〇祭の準備と執行

祭の五日前に 忌部(いんべ)九人と木工一人を召して 神に供えるための器物(供神調度)を作らせる

その監造者および清浄な衣 食の費用は 祈年祭の例に準じる

祭が終わると 中臣官(なかとみのつかさ)の一人が宮主および卜部らを率いて宮内省へ行き 神に供える「今食(いまけ=その日の御饌)」の奉仕者(小斎人(みのひと)を卜占によって定める

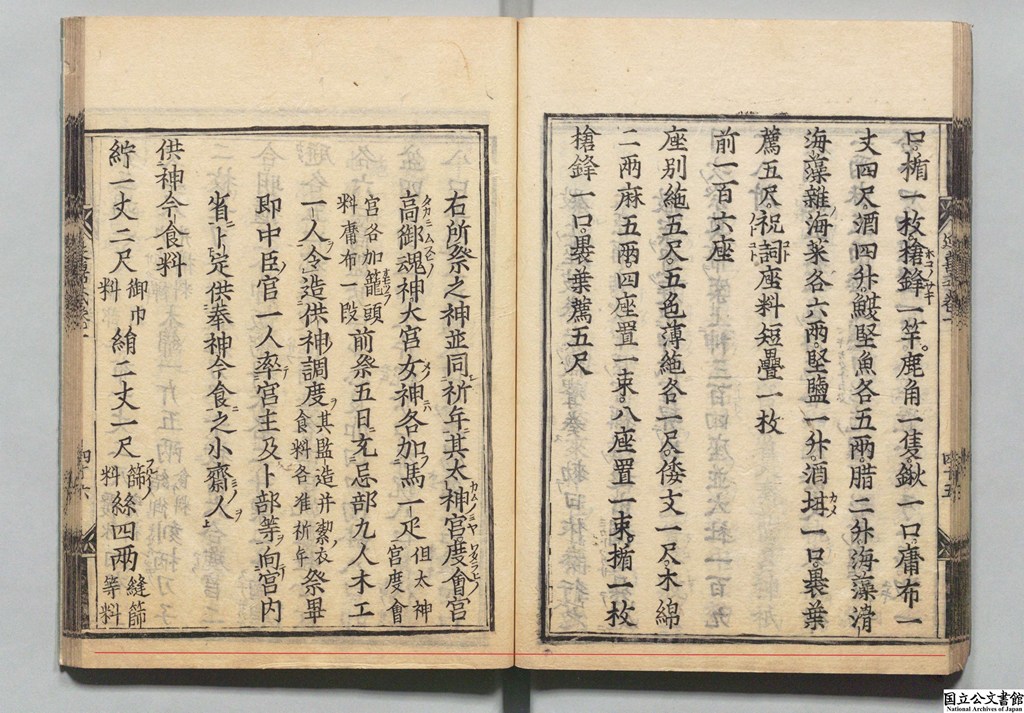

〇今食(いまけ)に供する品目

神に供える「今食(いまけ)」の品およびその料(材料)は次の通り

・紵(からむし)一丈二尺(御巾料)

・絹二丈二尺(篩(ふるい)料)

・絲四両(縫篩などの料)

・布三端一丈(膳部巾料)

・曝布一丈二尺(覆水甕料)

・細布三丈二尺(戸座襅(へさたまき)および褠料)

・木綿一斤五両(結ふ御食(みけ)料)

・刻柄(きさたるつか)の刀子二枚、長刀子十枚、短刀子十枚

・筥(はこ)六合 麁(あら)筥二合、明櫃三合

・御飯・粥料の米 各二斗、粟二斗

・陶瓼(すえのさかけ)[如硯瓶以上作之]瓶(かめ)各五口

・都婆波・匜(はふさ)・酒垂 各四口

・洗盤・短女杯(さらけ) 各六口

・高盤二十口、多志良加(に瓶のような器)四口

・陶鉢八口、叩盆四口、臼二口

・土片椀(もひ)二十口、水椀八口、筥代盤(しろのさら)八口

・手洗二口、盤八口、土手湯盆(ほん)二口、盆(ほとき)四口、堝十口

・火炉二口、案(つくえ)十脚、切机二脚、槌二枚、砧二枚

・槲(かしわ)四俵、匏(ひさご)二十柄

・蚡鰭(えひのはた)槽(二隻:御手水用)

・油三升

・橡帛三丈(戸座服料、冬絁一疋、綿六屯、履一両)〇供御の奉仕と終了後の処理

右に掲げた供御および雑物は それぞれ内膳主水などの司に付け 神祇官の官人が神部を率いて 夕暁(よひあかつき)〈夕方と翌朝〉の二度 内裏に参って奉仕する

供え終わった諸物は 祭が終わると中臣・忌部・宮主らに下賜され その取り扱いは 大嘗会(だいじょうえ) の例に準じて行う

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

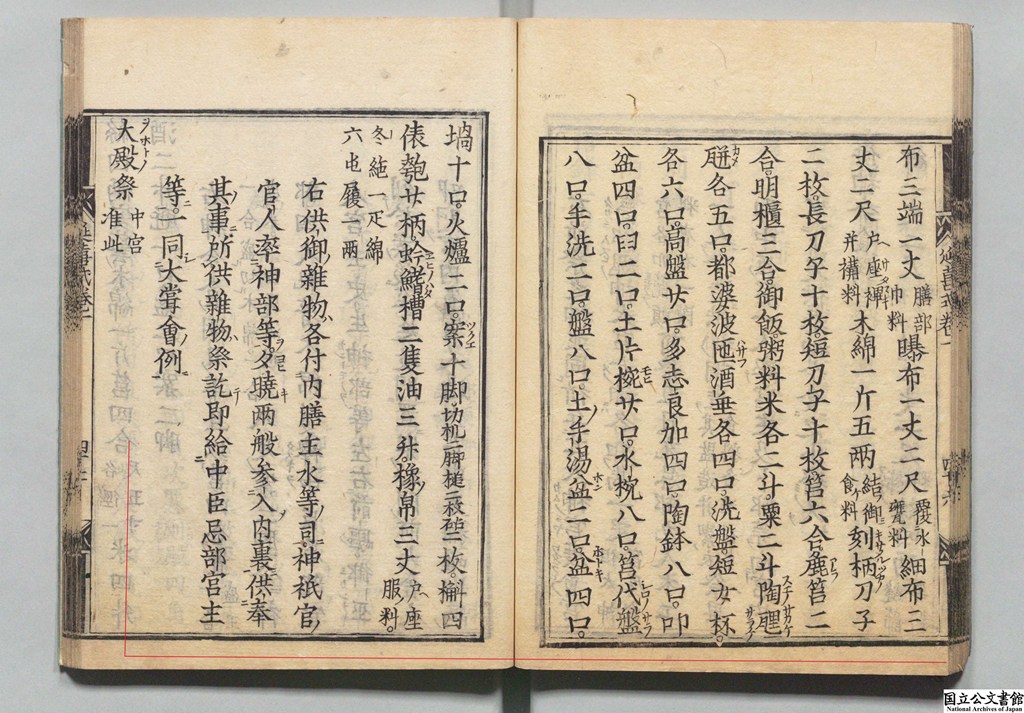

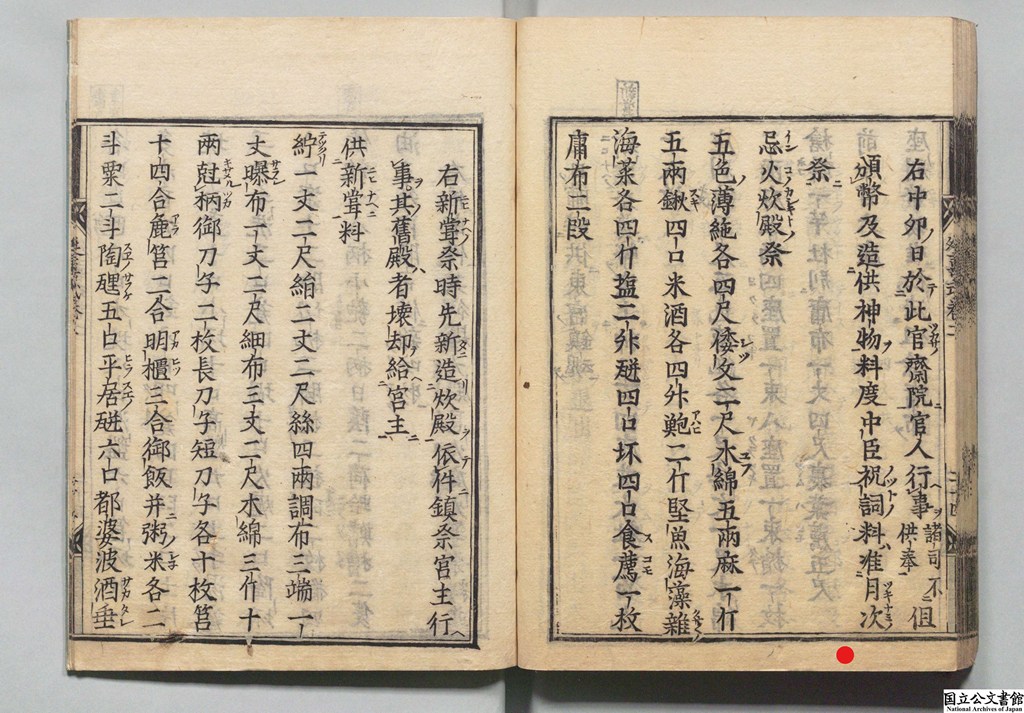

『延喜式(Engishiki)』巻2 四時祭下 新嘗祭

新嘗祭(にいなめのまつり)は

「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくを意味する 収穫された新穀を神に奉り 天皇がその年の新穀(しんこく)を神に供え みずからもこれを食して その恵みに感謝し 国家安泰 国民の繁栄を祈る祭り

式内大社の神304座で 月次祭(つきなみのまつり)に准じて行われ

春には祈年祭で豊作を祈り 秋には新嘗祭で収穫に感謝する

【抜粋意訳】

新嘗祭(にいなめのまつり)

神祇官が奉る幣(みてぐら=神への捧げ物)は 案(あん=机)の上に整えて 神三百四座 並びに 大社一百九十八所に鎮まる神々に供える

座別の奉り物は次のとおりである

・絹(きぬ)五尺

・五色の薄絹(うすぎぬ) 各一尺

・倭文(やまとぬの) 一尺

・木綿(ゆう) 二両

・麻 五両四座〈よくら〉をまとめて一束とし 八座(やくら)をまとめて一束とする

・楯(たて) 一枚

・槍鉾(やりほこ) 一竿また 各神社ごとに奉るものとして

・庸布(ようふ) 一丈四尺

・裏葉薦(つつむはこも) 五尺 を添える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

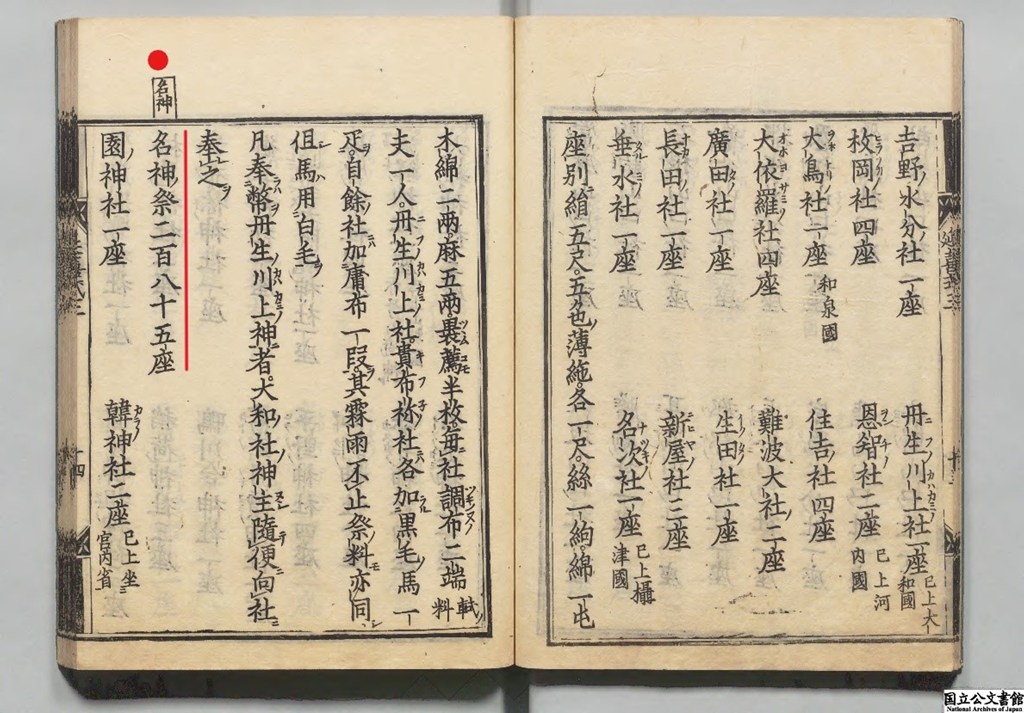

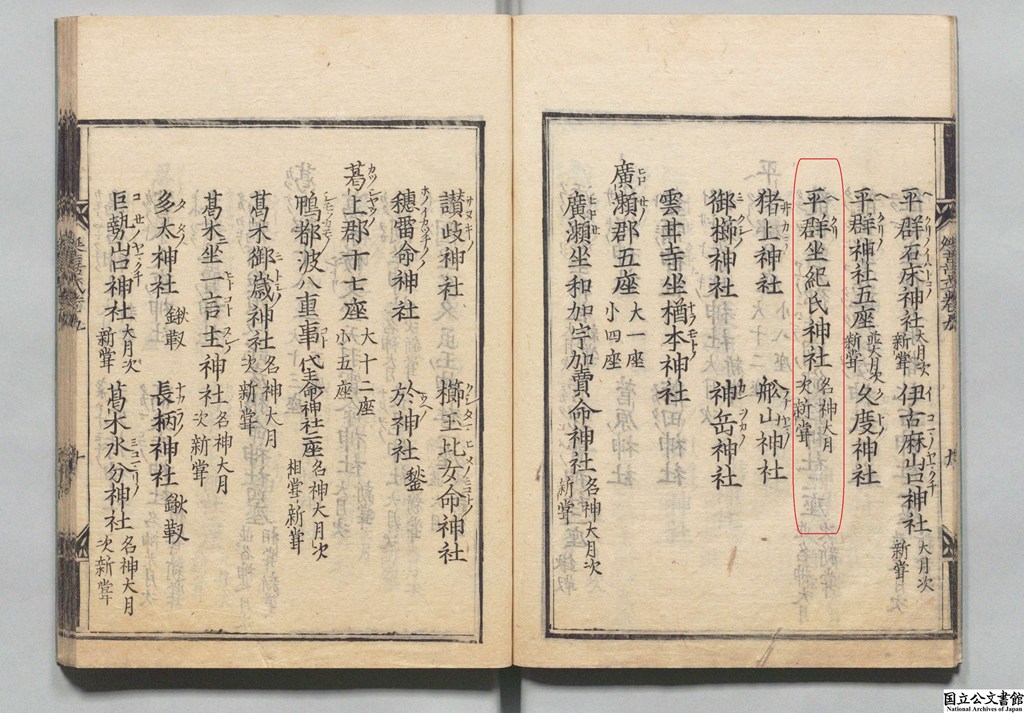

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

【抜粋意訳】

巻3神祇 臨時祭 名神祭二百八十五座

園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省〉

・・・

・・・〈中略〉春日神社四座 大和神社三座 石上神社一座 多坐神社二座〈或号大社、〉 飛鳥神社四座 高市御県神社一座 気吹雷神社二座 大神神社一座 太玉神社四座 穴師神社一座 高屋安倍神社三座 大名持御魂神社一座 丹生川上神社一座 金峯神社一座 鴨神社二座 葛木御歳神社一座 葛木一言主神社一座 高鴨神社四座 高天彦神社一座 葛木火雷神社二座 片岡神社一座 火幡神社一座 広瀬神社一座 龍田神社二座 平群坐紀氏神社一座〈已上大和国〉

・・・

・・・

・・・〈中略〉座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

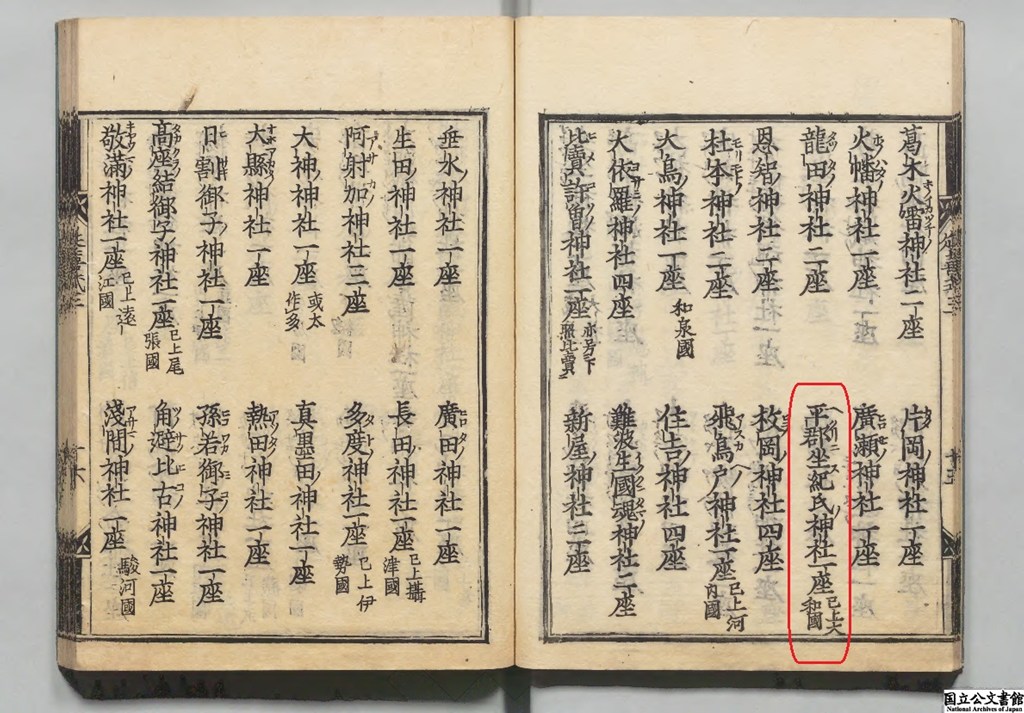

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)大和國 286座(第128座(月次新嘗・就中31座預り相詳細)・小158座(波官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)平群郡 20座(大12座・小8座)

[名神大 大 小] 式内名神大社

[旧 神社 名称 ] 平郡坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕

[ふ り が な ](へくりにます きのうじの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Hekurinimasu kinouji no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

古代豪族「平群氏(へぐりうじ)」については

平群氏(へぐりうじ)は

大和国平群郡 平群郷(現在の奈良県生駒郡平群町)を本拠地とした古代豪族で

『日本書紀』には 履中天皇の御代に国事を執った「平群木菟宿禰(へぐりの つくのすくね)」は 武内宿禰の子で 平群氏およびその同族の祖とされ

平群木菟宿禰(へぐりの つくのすくね)の子 平群真鳥(へぐりの まとり)は 葛城氏没落後に 雄略朝以降の4朝〈雄略朝・清寧朝・顕宗朝・仁賢朝〉の大臣(おおおみ)を歴任して 一族は興隆を極めました

詳しくは下記の記事を参照

「古代豪族「平群氏」の興亡と信仰 ― 古代大和王権における平群氏の歴史と式内社」

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

近鉄生駒線 平群駅から北へ約1km 車での所要時間は3~5分程度

平群町の中央には 生駒山地から南へ竜田川が流れ その流れが造り出した大きな谷が山間の小平野の地形〈平群谷〉になっています

古代豪族「平群氏」の本拠地であり 地形的には隠口型の自然要塞で 盆地中央を流れる(平群川)竜田川は水上の交通機能も持ち 水利もあり 稲作などもあり 古代から栄えている地域でした

上庄地区は この平群谷の東側に位置しています 神社の西側は平群谷となっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神社の南隣は「ほたるの里公園」となっていて こちらの駐車場に停めて参拝となります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社頭は西の平群谷の方向を向いています

平群坐紀氏神社(平群町上庄)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり抜けて 参道を進みます

拝殿前の敷地を囲うように座小屋(ざごや)〈神事の際に用いられる詰所〉が 北側・西側・南側にそれぞれ建っています 他社には見られない当社の特徴です

北が上庄大字 南が西向大字 拝殿と相対する西側は椣原大字の座小屋

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

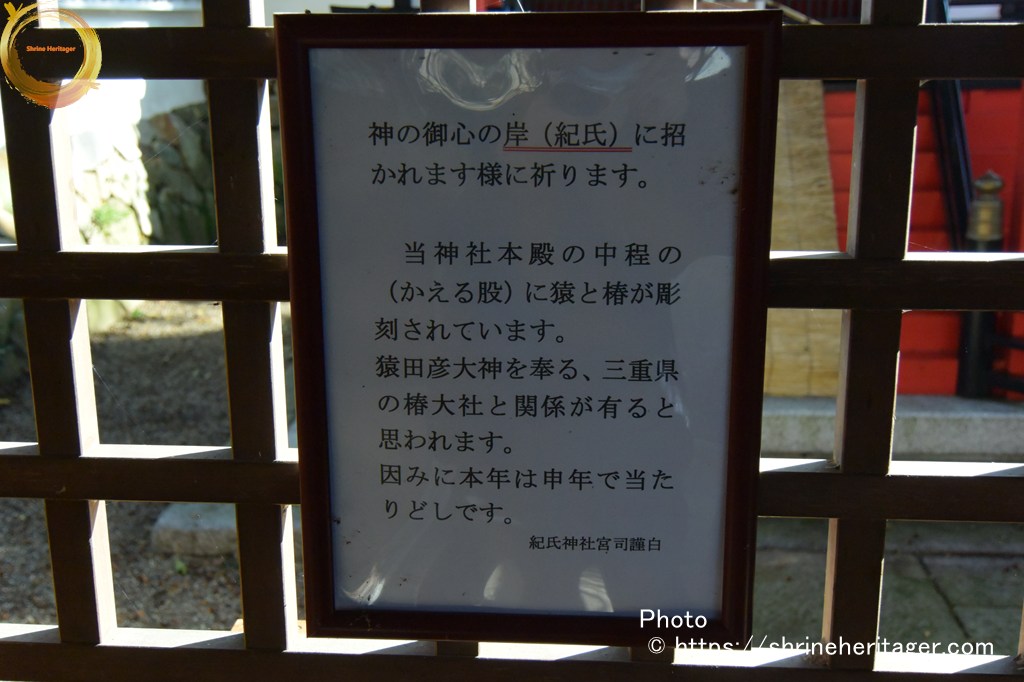

2016年11月の参拝でしたが

「神の御心の岸(紀氏)に招かれます様に祈ります」と案内があり 本殿の蟇股に猿と椿が彫刻されていて 三重県の椿大社との関係があると想われる と記しています

Please do not reproduce without prior permission.

御本殿です

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

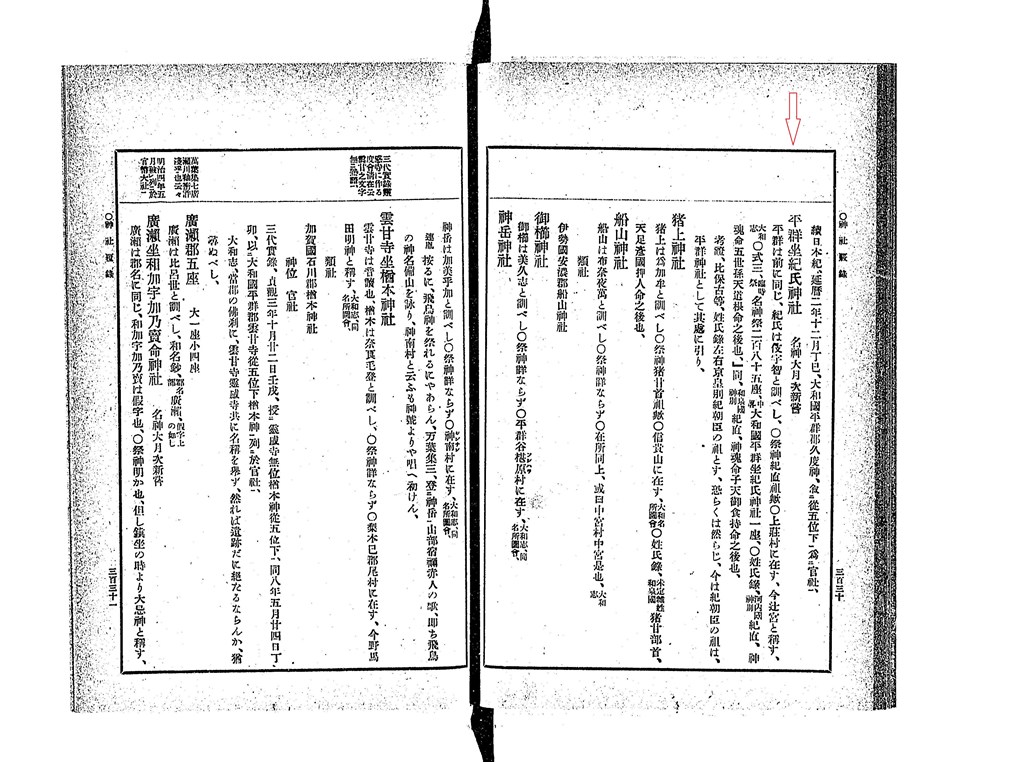

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 平群坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕について 所在は゛上荘村に在す、今辻宮と称す、゛〈現 平群坐紀氏神社(平群町上庄)〉と記しています

【抜粋意訳】

平群坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕

平群は前に同じ、紀氏は伎字智と訓べし、

○祭神 紀直祖歟

○上荘村に在す、今辻宮と称す、〔大知志〕

○式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中畧〕大和國 平群坐紀氏神社一座、

〇姓氏錄、〔河内國神別〕紀直、神魂命五世孫 天道根命之後也、」

同、〔和泉國神別〕紀直、神魂命子 天御食持命之後也、考証、比保古等、姓氏録 左右京皇別紀朝臣の祖とす、恐らくは然らじ、今は紀朝臣の祖は、平群神社として其處に引り、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

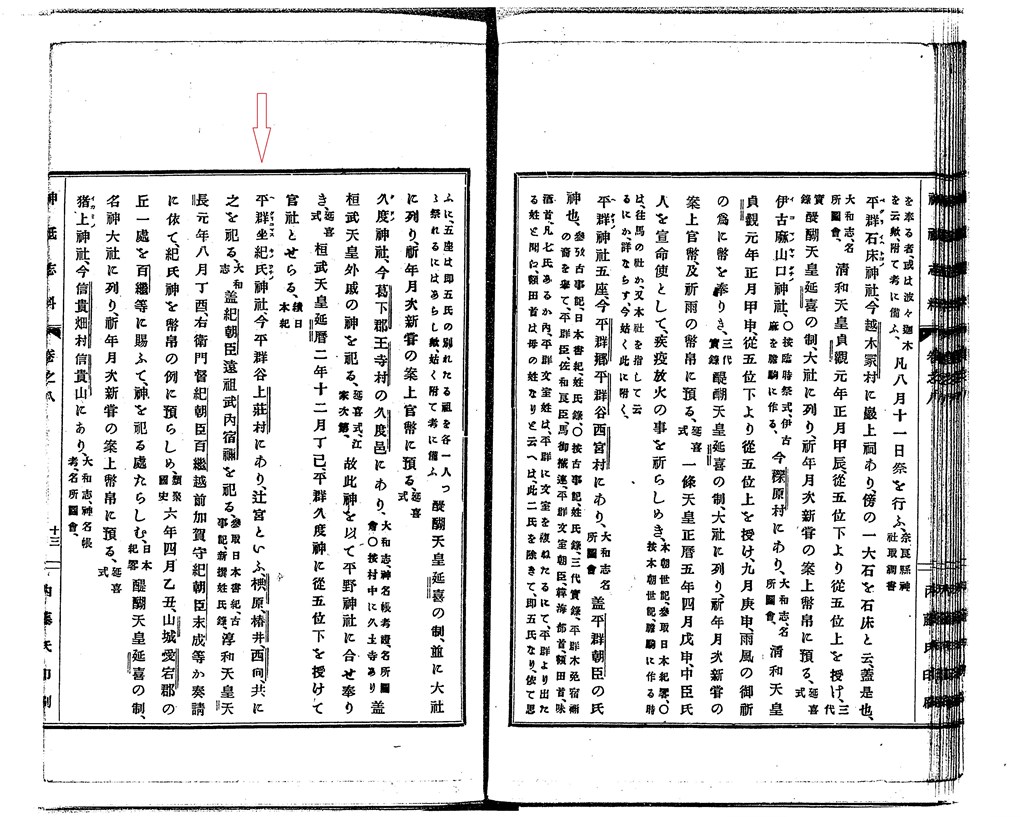

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 平群坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕について 所在は゛今平群谷 上荘村にあり、辻宮といふ、゛〈現 平群坐紀氏神社(平群町上庄)〉と記しています

【抜粋意訳】

平群坐紀氏(ヘクリニマスキウチノ)神社

今平群谷 上荘村にあり、辻宮といふ、椣原、椿井、西向、共に之を祀る、〔大和志〕

盖 紀朝臣 遠祖 武内宿禰を祀る、〔参取日本書紀、古事記、新撰姓氏録、〕

淳和天皇 天長元年八月丁酉、右衛門督紀朝臣百繼越前加賀守 紀朝臣末成等か奏請に依て、紀氏神を幣帛の例に預らしめ、〔類聚国史〕六年四月乙丑、山城愛宕郡の丘一處を百繼等に賜ふて、神を祀る處たらしむ、〔日本紀略〕

醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列り、祈年月次新嘗の案上幣帛に預る、〔延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第8,9巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815494

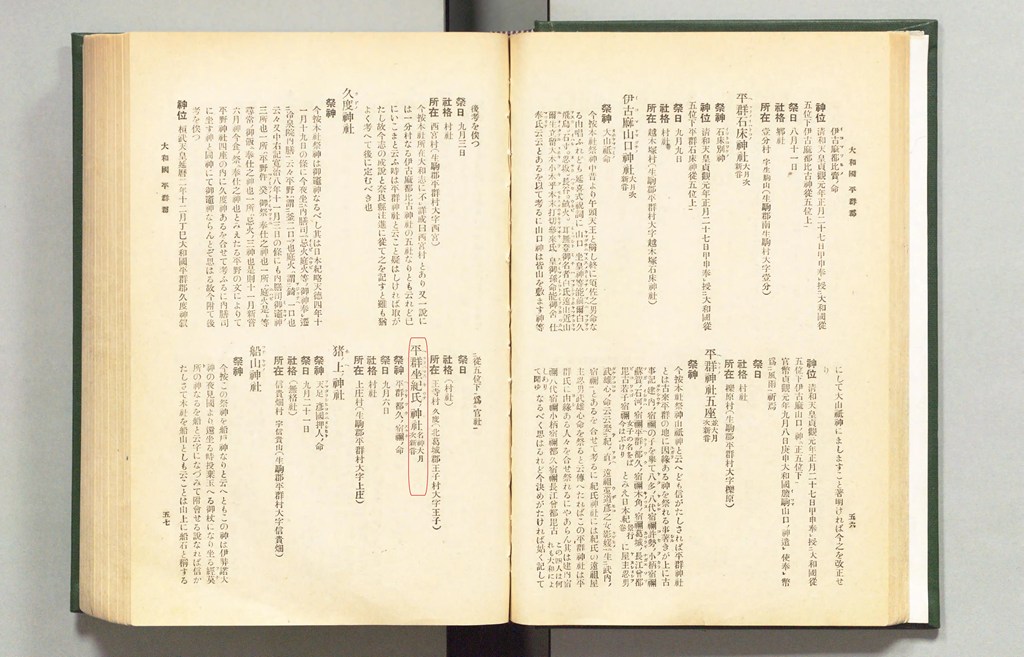

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 平群坐紀氏神社〔名神大月次新嘗〕について 所在は゛上庄村(生駒郡平群村大字上庄)゛〈現 平群坐紀氏神社(平群町上庄)〉と記しています

【抜粋意訳】

平群坐紀氏(ヘクリニマスキウチ)ノ神社 名神大月次新甞

祭神 平群(ヘクリ)ノ都久(ツク)ノ宿禰(スクネ)ノ命

祭日 九月六日

社格 村社所在 上庄村(生駒郡平群村大字上庄)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

平群坐紀氏神社(平群町上庄)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.