船山神社 古社地(ふなやまじんじゃ こしゃち)は 延喜式内社 伊勢國 安濃郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)の旧鎮座地です 明治四十一年(1908)字内各社を船山社に合祀して 村社に列しましたが 明治四十一年(1909)九月十八日 辰水神社(津市美里町家所)へ合祀されて 現在に至ります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

船山神社 古社地(Former Site of Funayama Shrine)

【通称名(Common name)】

・式内さん(しきないさん)

【鎮座地 (Location) 】

三重県安芸郡美里町船山

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》は定まらず 諸説あり

『式社案内記』『船山村神社誌』神烏石樟船神

『神明考證』衝立船戶神

『神名帳考證』鳥之石楠船神

『神名帳考證再考』五十猛命

『神社要録』田心姫命

『惣國風土記』『神祇志料』伊豆権現

《合祀神》明治四十一年(1908)字内各社を船山社に合祀

※船山神社 古社地(津市美里町船山)は 明治四十一年(1908)九月十八日 辰水神社(辰水村)へ合祀されています

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

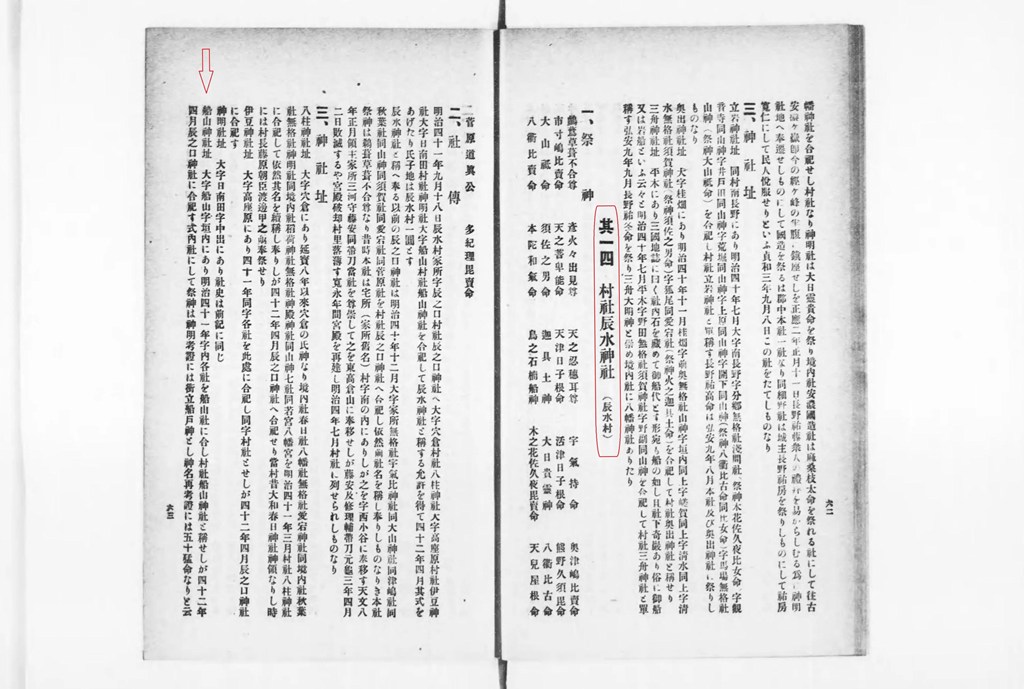

『三重県安濃郡誌』大正13年に記される内容

【抜粋意訳】

其一四 村社 辰水神社(辰水村)

一 祭神

鸕鶿草葺不合尊 彥火々出見尊 天之忍穂耳尊 宇氣持命 奥津嶋比賣命

市寸嶋比賣命 天之菩卑能命 天律日子根命 活津日子根命 熊野久須毘命

大山祇命 須佐之男命 迦具土神 大日貴靈神 八衢比古命 八衢比賣命

本陀和氣命 鳥之石楠船神 木之花佐久夜毘賣命 天兒屋根命

菅原道眞公 多紀理毘賣命二 社傳

明治四十一年九月十八日 辰水村家所字辰之口 村社 辰之口神社へ 大字穴倉村社八柱神社 大字高座原村社伊豆神社 大字日南田村社神明社 大字船山村社船山神社 を合祀して辰水神社と稱する允許を得て 四十二年四月其式をあげたり氏子地は辰水村一圓とす

辰水神社と稱へ奉る以前の辰之口神社は 明治四十年十二月大字家所 無格社字氣比神社 同大山神社 同津嶋社 同秋葉社 同山神 同須賀社 同愛宕社 同菅原社を村社辰之口神社へ合祀し 依然前社名を稱し奉りしものなりき

本社祭神は 鵜葺草葺不合尊なり 昔時 本社は宅所 (家所奮名 )村字南の内にありしが 之を字西小谷に奉移す天文八年正月 領王家所三河守藤安同帶刀 當社を尊崇して之を東高倉山に奉移せしが藤安 及 修理輔帶刀 元龜三年四月二日敗滅するや 宮殿破却 村里落薄す 寛永年間宮殿を再建し 明治四年七月村社に列せられしものなり

三 神社址

八柱神社址・・・

伊豆神社址・・・

神明社趾・・・船山神社址

大字船山字垣内にあり

明治四十一年 字内各社を船山社に合し 村社船山神社と稱せしが 四十二年四月 辰之口神社に合祀す

式內社にして

祭神は

神明考證には衝立船戶神とし

神名再考證には五十猛命なりと云ひ

式社案内記には神烏石樟船神といふ

五鈴遺響には 之を全部否定して風土記説を引用せり 伊勢總風土記に曰く 船山神社 垂仁天皇四十三年甲戌十一月依 斎宮之夢託所祭田凝比咩命也とあり然れども當村神社誌は 式社案内記説を採用せること 故今其説に従ふ 初め船山氏其祖神を祭り 氏神とし其側に氏寺を建て船山寺といへり(盛山寺の章冬照 其祖神たるや此土開拓の神なりといふ (船山氏及其祖神につきては不明の點あり後稽に譲る )

【原文参照】

『三重県安濃郡誌』,三重県安濃郡教育会,大正13. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/918302

『三重県安濃郡誌』,三重県安濃郡教育会,大正13. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/918302

【由 緒 (History)】

船山神社と大日堂(船山)

このあたりが、船山神社跡です。

今は、自然石の灯籠と『式内船山神社』と、記した社号標が建つのみですが、船山は伊勢別街道から別れて、稲葉へ抜ける参道の、ー拠点であったことが、伺えます。

千二百年も前に編まれた『延喜式神名帳』に登録された神社は、美里町ではこの一社だけです。

その背後に大日堂があります。そのあるじの大日如来さまは、端正な姿で座っておられますが、なんと鉄製で、県下では唯一の鉄仏様なのです。

鉄製の仏様の最盛期は、鎌倉•室町時代、分布は東国ということですから、長野氏・家所氏らが活躍した時代の遺物と言えましょう。

どこで造られ、どう運ばれたかは、依然 謎に包まれたままです。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・船山神社 古社地〈社号標・石燈籠・大日堂の御堂〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・辰水神社(津市美里町家所)〈船山神社(津市美里町船山)を合祀〉

※船山神社 古社地(津市美里町船山)は 明治四十一年(1908)九月十八日 辰水神社(辰水村)へ合祀されています

・辰水神社(津市美里町家所)の記事を参照

〈式内社論社の船山神社(津市美里町船山)を合祀〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

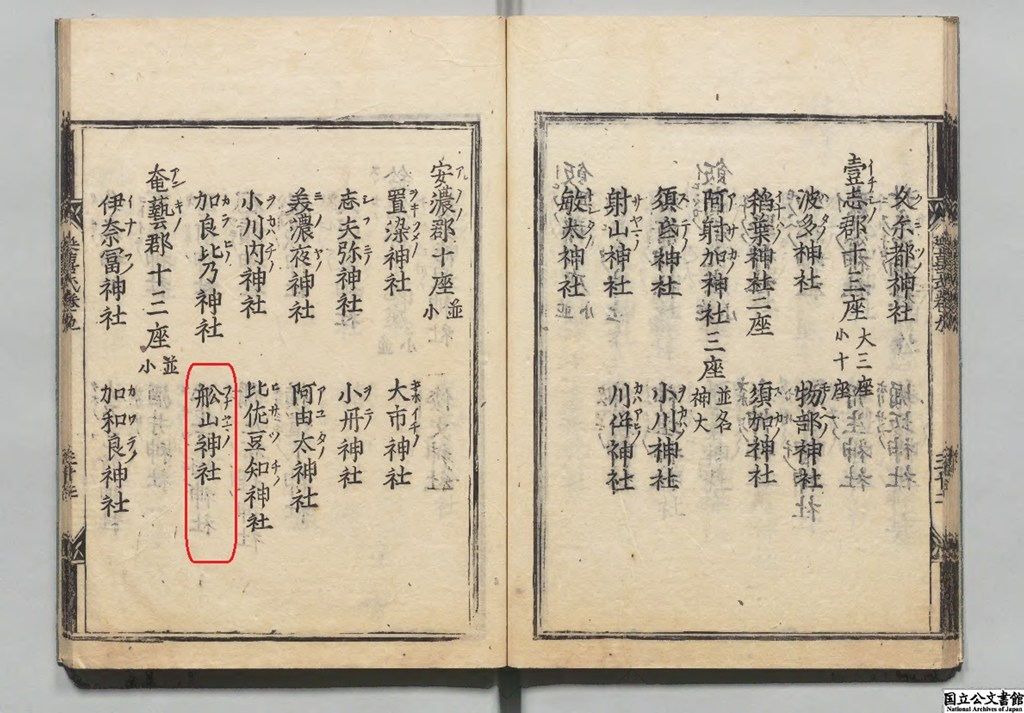

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)安濃郡 10座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 舩山神社

[ふ り が な ](ふなやまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Funayama no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に「舩山神社(ふなやまのかみのやしろ)」と所載の式内社について

延喜式内社 大和國 平群郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)

・船山神社(平群町三里)

・船山神社 旧鎮座地(平群町三里)

延喜式内社 伊勢國 安濃郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)

・辰水神社(津市美里町家所)

〈式内社論社の船山神社(津市美里町船山)を合祀〉

・船山神社 古社地(津市美里町船山)

〈辰水神社に合祀された船山神社の旧鎮座地〉

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

津駅から県道653号・28号経由で西方向へ約14km 車での所要時間は28~30分程度

美里町船山の集落で「船山」のバス停の所で経ケ峯へと右折して 大日堂を目指し 道なりに500m程 経ケ峯を上がって行くとあります

船山神社 古社地(津市美里町船山)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

船山神社の古社地には 石燈籠と社号標が残されています

Please do not reproduce without prior permission.

「式内 舩山神社」と刻字された社号標の奥に立つのは 大日堂です

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

振り返ると南向きに社殿があったことがわかります

Please do not reproduce without prior permission.

この方向〈南〉には 「式内 舩山神社」が現在 合祀されている辰水神社の方向になります

・辰水神社(津市美里町家所)の記事を参照

〈式内社論社の船山神社(津市美里町船山)を合祀〉

社地に一礼をして 経ケ峯を下ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

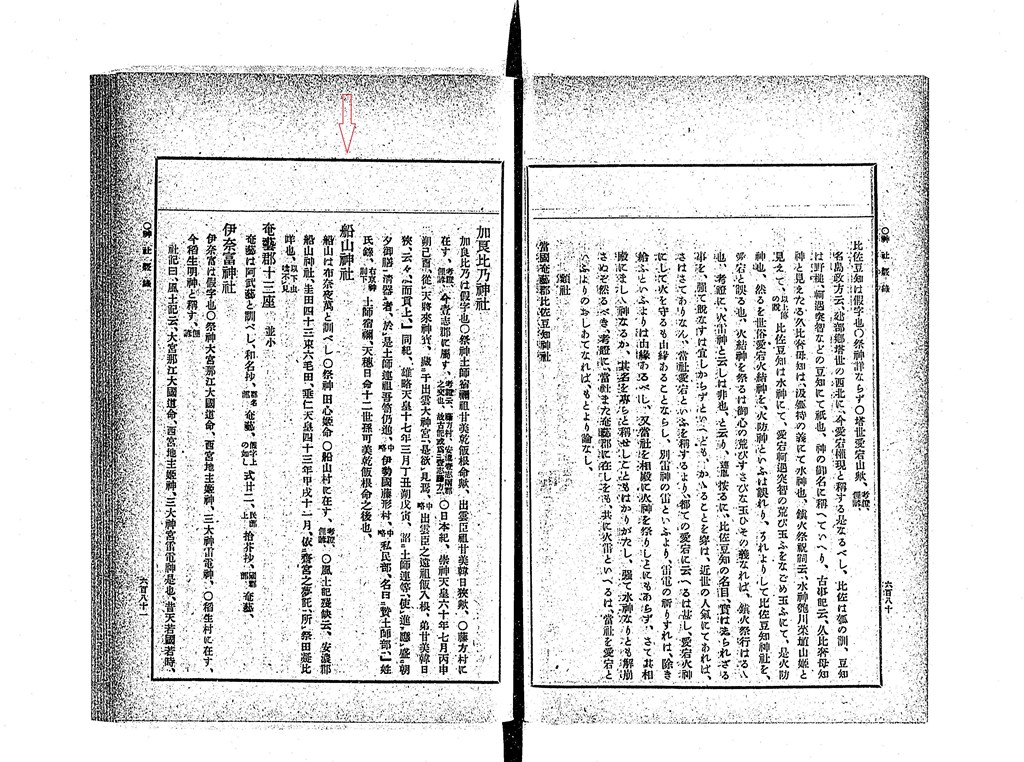

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 船山神社について 所在は゛船山村に在す、゛〈現 船山神社 古社地(津市美里町船山)〉と記しています

【抜粋意訳】

船山神社

船山は布奈夜萬と訓べし、

〇祭神 田心姫命

○船山村に在す、〔考証、俚諺〕

○風土記殘欠云、安濃郡 船山神社、圭田四十三束六毛田、垂仁天皇 四十三年甲戌十一月、依ニ齋宮之夢託、所祭田凝比咩也、〔以下 虫喰不見〕

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

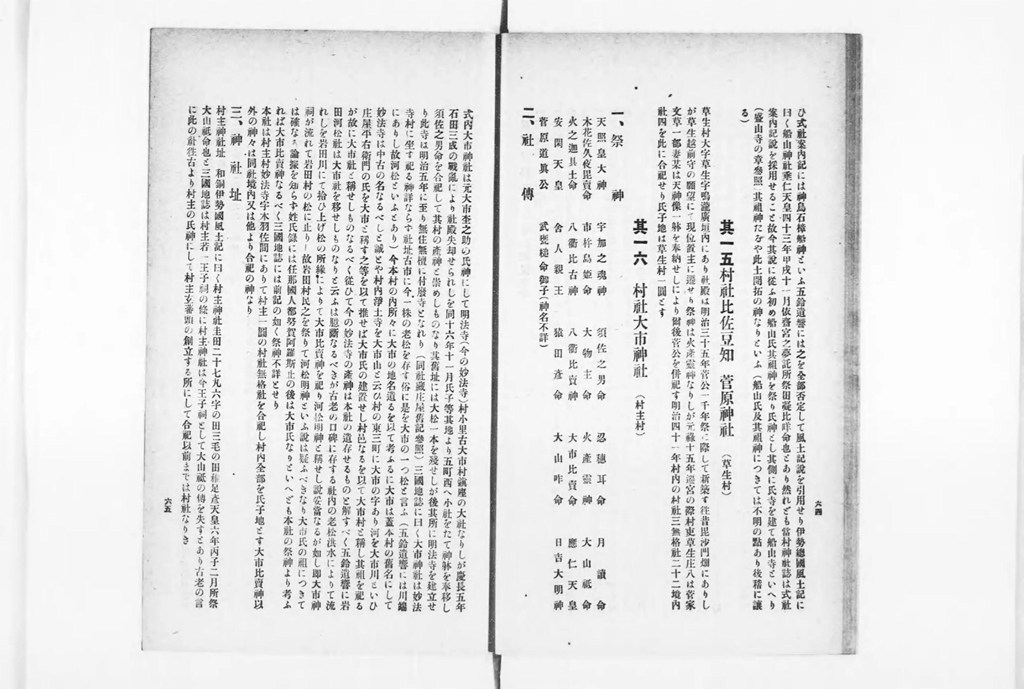

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 船山神社について 所在は゛今 船山村にあり、伊豆權現といふ、゛〈現 船山神社 古社地(津市美里町船山)〉と記しています

【抜粋意訳】

船山(フナヤマノ)神社、

今 船山村にあり、伊豆權現といふ、〔神名帳検録、勢陽雜記、式內社撿錄〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 船山神社について 所在は゛所在 船山村゛〈現 船山神社 古社地(津市美里町船山)〉と記しています

【抜粋意訳】

船山神社

祭神

今按 本社祭神 明細帳に鳥之石船神とあるは 船山の名によりて云ひ

神社覈錄に田心姫命と云るは僞風土記の説なれば 共にとりがたし祭日 正月廿八日

社格 村社所在 船山村

今按るに 村内なる寺を海景山船山寺と號し 村民に船山氏なるもの多し 船山氏の祖神なるべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

船山神社 古社地(津市美里町船山)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.