吾妻屋宮(あずまやぐう)は 社記に「日本武尊が東征の折に当地の山路〈虫切坂〉で休息したことに因み 旧跡を「四阿山権現(あづまやさん ごんげん)」として尊を祀り創祀」と云う 延喜式内社 山梨岡神社(やまなしをかの かみのやしろ)の旧鎮座地とする説 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)であるとする説があります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

吾妻屋宮(Azumayagu shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

山梨県笛吹市春日居町鎮目

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》日本武尊命(やまとたけるのみこと)

妃橘姫命(おとたちばなひめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

『甲斐国式内社並国史現在社考』に記される内容

【抜粋意訳】

第二 延喜式内社 山梨郡九座

・四阿山權現(あづまやさんごんげん)

東山梨郡一宮村橋立組字北畠ケ 鎭座

祭神 日本武尊 橘姫命

社記云。甲斐奈神社也。

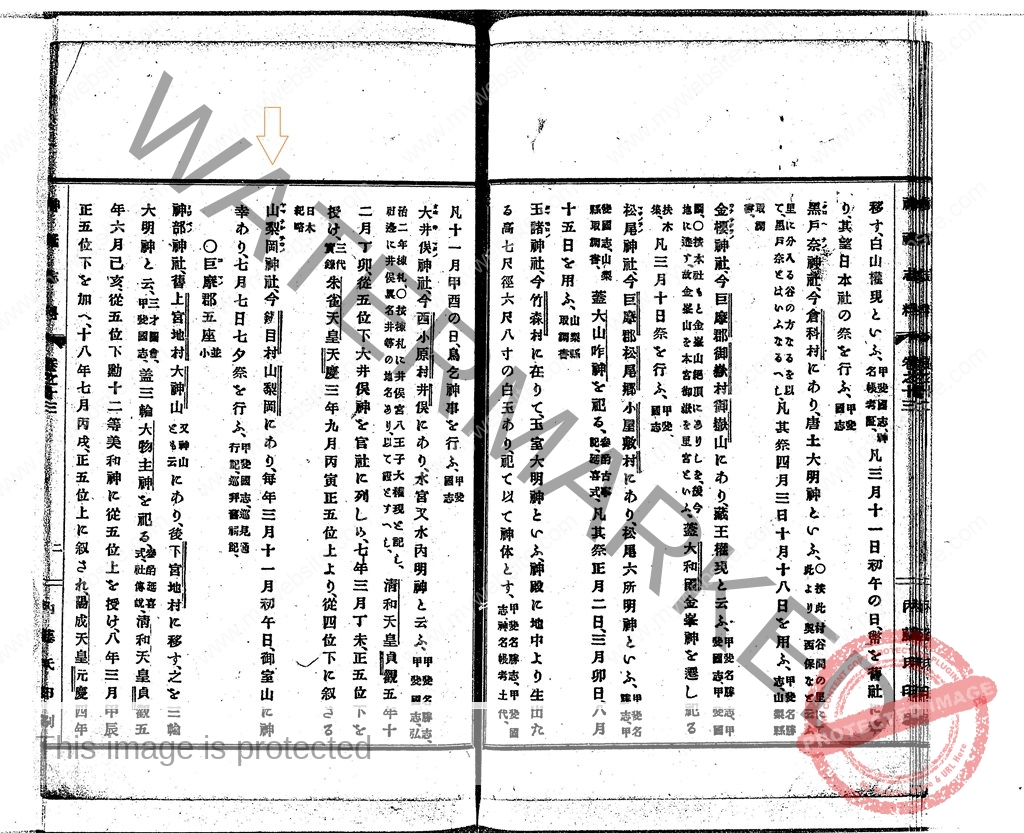

【原文参照】

赤岡重樹 著『甲斐国式内社並国史現在社考』,赤岡書店,大正8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/958555

【由 緒 (History)】

やまなしの歴史文化公園

東屋宮(あずまやきゅう)(山梨岡神社摂社 やまなしおかじんじゃ せっしゃ)

吾妻屋宮・四阿宮とも呼ばれる。祭神は日本武尊命(やまとたけるのみこと)・妃橘姫命(おとたちばなひめのみこと)。

祭日は山梨岡神社と同じ4月3日~5日。

町指定天然記念物の杉の木が境内にあったが、火災により焼失した。杉の木は神木として祭られ、推定樹齢350年、地上約5メートルの枝の分岐点より土中に根を下した奇形木として植物学上貴重な木であった。

山梨県・春日居町現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)は 現在 山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)の摂社となっています

・山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

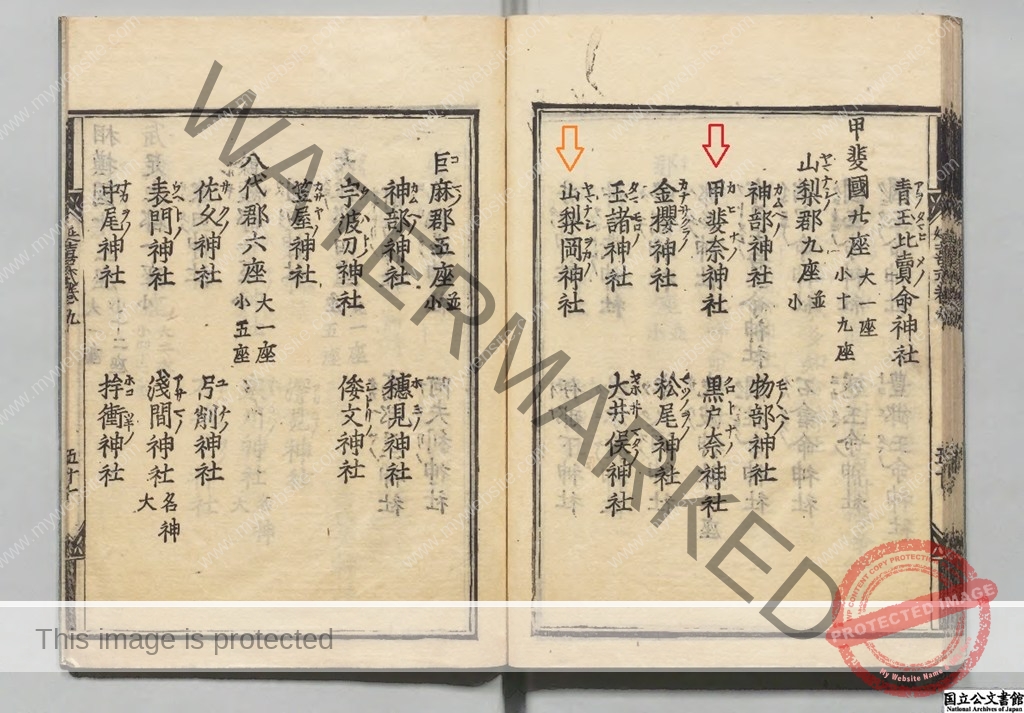

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)は 二つの式内社〈①甲斐奈神社 ②山梨岡神社〉の論社となっています

①甲斐奈神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)甲斐國 20座(大1座・小19座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)山梨郡 9座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 甲斐奈神社

[ふ り が な ](かひなの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kahina no kaminoyashiro)

②山梨岡神社の古社地

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)甲斐國 20座(大1座・小19座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)山梨郡 9座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 山梨岡神社

[ふ り が な ](やまなしをかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Yamanashioka no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 甲斐國 山梨郡 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)の論社について

・甲斐奈神社 元宮(甲府市愛宕町)

・甲斐奈神社(甲府市中央)

・甲斐奈神社〈守ノ宮〉(笛吹市春日居町国府)

・甲斐奈神社(笛吹市一宮町)

・吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)

延喜式内社 甲斐國 山梨郡 山梨岡神社(やまなしをかの かみのやしろ)の論社について

・御室山〈大蔵経寺山〉(笛吹市春日居町)〈山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)の旧鎮座地〉

・吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)〈山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)の旧鎮座地〉

・山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)

・山梨岡神社(山梨市下石森)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

甲府の町から見た゛大蔵経寺山゛の稜線から 右の方に行った吾妻屋山の間に位置する中尾山(菩提山)の隣 四阿山(あづまやさん)山腹辺りです

Please do not reproduce without prior permission.

JR中央本線 春日居町駅からR140号経由 約3.8km 車で15分程度

R140号 鎮目北の交差点を〈北西へ〉右折して R140号のバイパスをくぐり抜けて 桃園の中を山へと上がり゛長谷寺゛の方向を目指します

長谷寺への分岐点の手前に゛御廟橋゛と゛梵字橋゛の案内がありました

梵字橋

御廟橋・無常の橋とも呼ばれる石橋。かつては備前川から分かれた山沢川にかかっていたが、道路拡張工事などにより長谷寺参道脇に移築した。

板石で造られ、裏面と脇石の側面に梵字が刻まれている。年号などは刻まれていないため、設置時期は不明である。

山梨県内に梵字が刻まれた石橋は少なく、貴重な橋である

山梨県春日居町

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

徒歩で上がって行く表参道

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

゛菩提山長谷寺跡゛の案内があります

春日居町指定史跡 菩提山長谷寺跡

長谷寺(ちょうこくじ)は甲斐における山嶽仏教の殿堂、真言密教の霊場として知られ、特に平安時代には、隆盛を極めた。当時の境域は頗る広大で、周囲の山中から平地は今の国道辺りまでひろがり、「千防」の寺々があったと伝えられている。

この寺が甲斐の人々の厚い信仰を集めたのは、紀伊の高野山と同じく亡くなった人々のお骨を埋葬して供養する場所(三昧場)であったこと、本尊の十一面観音が女人信仰の熱い仏さまで女人高野と呼ばれていたことなどによるものである。

毎年七月十三日の精霊迎えには、国内各地から善男善女が雲集したが、この採点は昭和十二年ころまで続いていた。また甲斐国第拾四番の札所ともなっている。昭和五十七年十二月十三日指定 春日居町教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

この先は 車道は一般車両通行禁止となっています

Please do not reproduce without prior permission.

舗装された道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の西側から境内へと進みます

吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の扁額には゛吾妻屋宮゛と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 瑞垣に囲まれて本殿が建ちます

こんな山の中の神社としては 手入れも行き届いています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

どれほどの山の中なのかと云うと 拝殿の前には 本来の参道が奥深い山の中に麓迄伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

帰り道からは 眼下に 石和温泉街が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

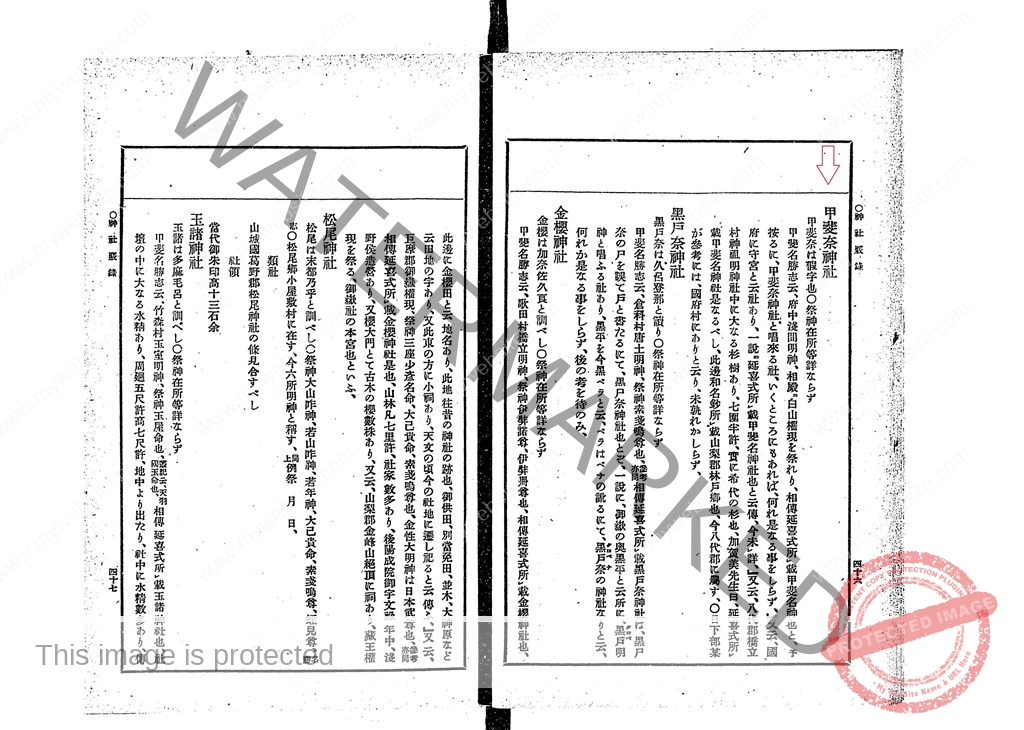

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 甲斐奈神社について 祭神・所在ともに詳らかではない と記しています

その上で 甲斐奈神社と称している所は何か所もあり どれかを特定できないが 各説を挙げています

゛府中淺間明神、相殿 白山権現を祭れり、相傳 延喜式所載甲斐名神也と゛〈現 甲斐奈神社(甲府市中央)〉

゛國府に守宮と云社あり、一説に「延喜式所載 甲斐名神社也と云傳゛〈現 甲斐奈神社〈守ノ宮〉(笛吹市春日居町国府)〉

゛八代郡橋立村 神祖明神社中に大なる杉樹あり゛〈現 甲斐奈神社(笛吹市一宮町)〉

゛國府村にありと云り゛〈現 吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)〉

【抜粋意訳】

甲斐奈神社

甲斐奈は、假字也

○祭神 在所等 詳ならず

甲斐名勝志云、府中淺間明神、相殿 白山権現を祭れり、相傳 延喜式所載甲斐名神也と、

予按るに、甲斐奈神社と唱來る社、いくところにもあれば、何れ是なる事をしらず、』

又云、國府に守宮と云社あり、一説に「延喜式所載 甲斐名神社也と云傳、今未詳、』

又云、八代郡橋立村 神祖明神社中に大なる杉樹あり、七囲半許、實に希代の杉也、加賀美先生曰、延喜式所載 甲斐名神社是なるべし、此邊 和名鈔所戴 山梨郡林戸郷也、今八代郡に属す、

○日下部某が参考には、國府村にありと云り、未孰れかしらず、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

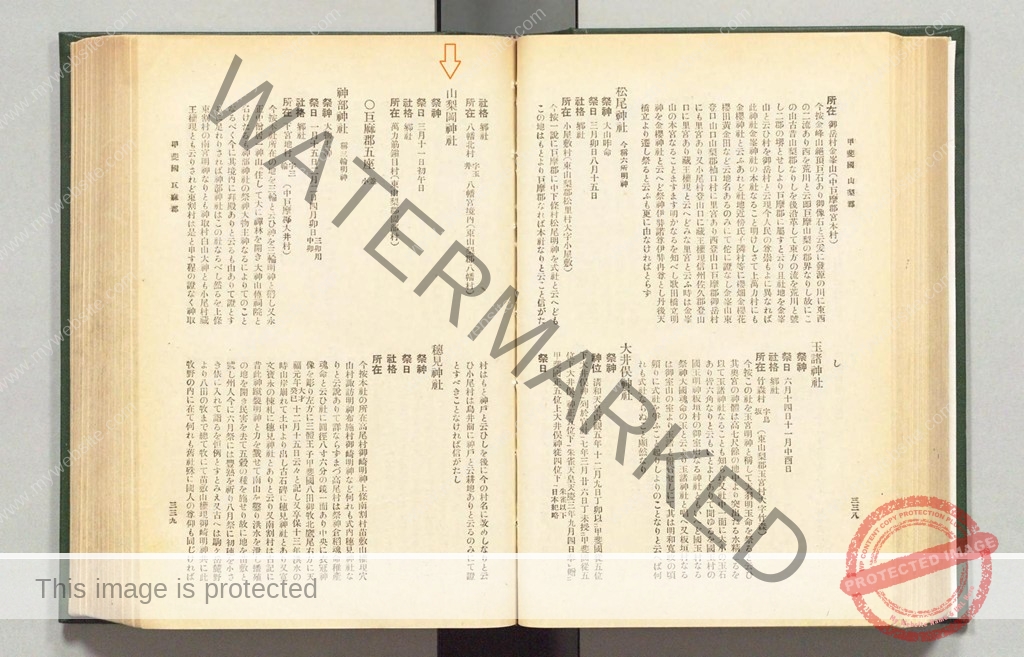

式内社 山梨岡神社について 所在は゛鎭目村に在す゛〈現 山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)〉と記しています

【抜粋意訳】

山梨岡神社

山梨岡は 夜萬奈之乎加と訓べし、和名鈔、〔郡名部〕山梨、〔也万奈之〕

○祭神 大山祇命、〔名勝志、叢記〕

○鎭目村に在す、〔叢記〕例祭、月 日、

甲斐名勝志に、神前に虁(キ)と云 一足の獣の像あり、實に古物也云々といふ、叢記にも此 虁(キ)の事をいへり、

國人云、是は所謂 獅子の朽たるを取つくろへるなりと云り、社領

当代御朱印高 九石八斗余

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

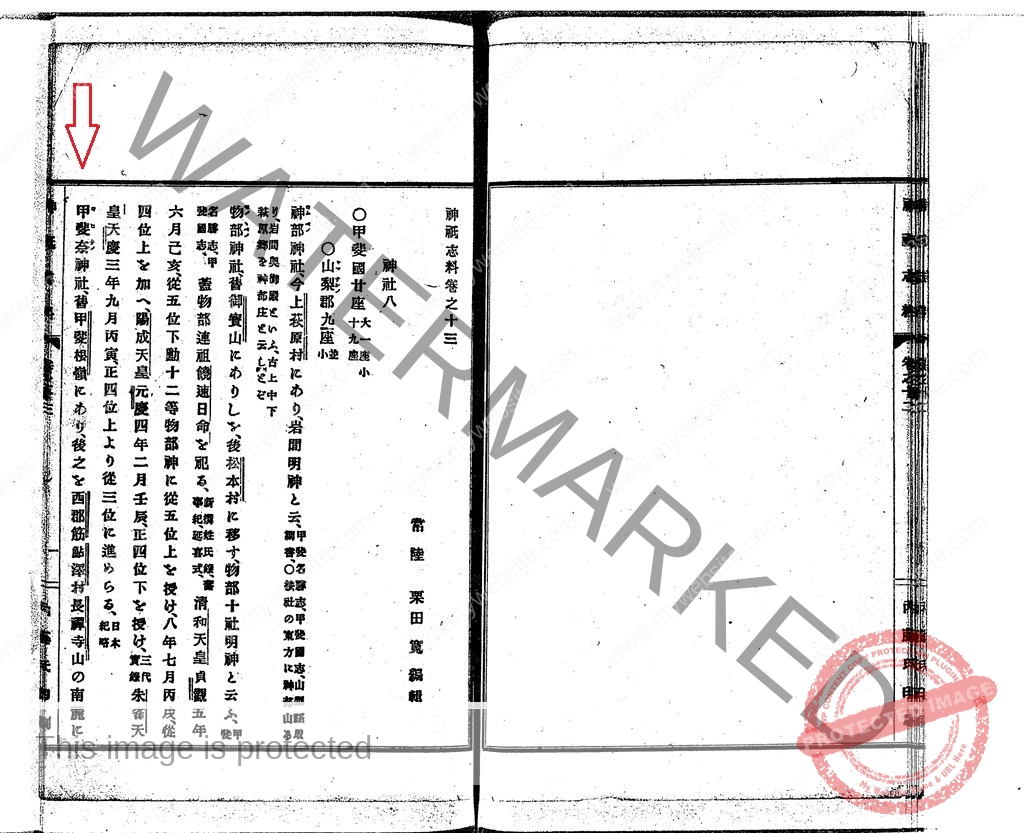

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 甲斐奈神社について 所在と遷座について゛舊 甲斐根嶺にあり、後 之を西郡 筋鮎澤村 長禅寺山の南麓に移す、白山権現といふ゛〈現 甲斐奈神社 元宮(甲府市愛宕町)〉から〈現 甲斐奈神社(甲府市中央)〉へ遷座と記しています

【抜粋意訳】

甲斐奈(カヒナノ)神社

舊 甲斐根嶺にあり、後 之を西郡 筋鮎澤村 長禅寺山の南麓に移す、白山権現といふ、〔甲斐國志、神名帳考証、〕

凡三月十一日初午の日、幣を舊社に奉り、其望日 本社の祭を行ふ、〔甲斐國志、〕

式内社 山梨岡神社について 所在は゛鎭目村山梨岡にあり゛〈現 山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)〉と記しています

【抜粋意訳】

山梨岡(ヤマナシヲカノ)神社

今 鎭目村山梨岡にあり、每年三月十一月初午日、御室山に神幸あり、七月七日七夕祭を行ふ、〔甲斐國志、巡見通行記、巡拝舊祠記〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

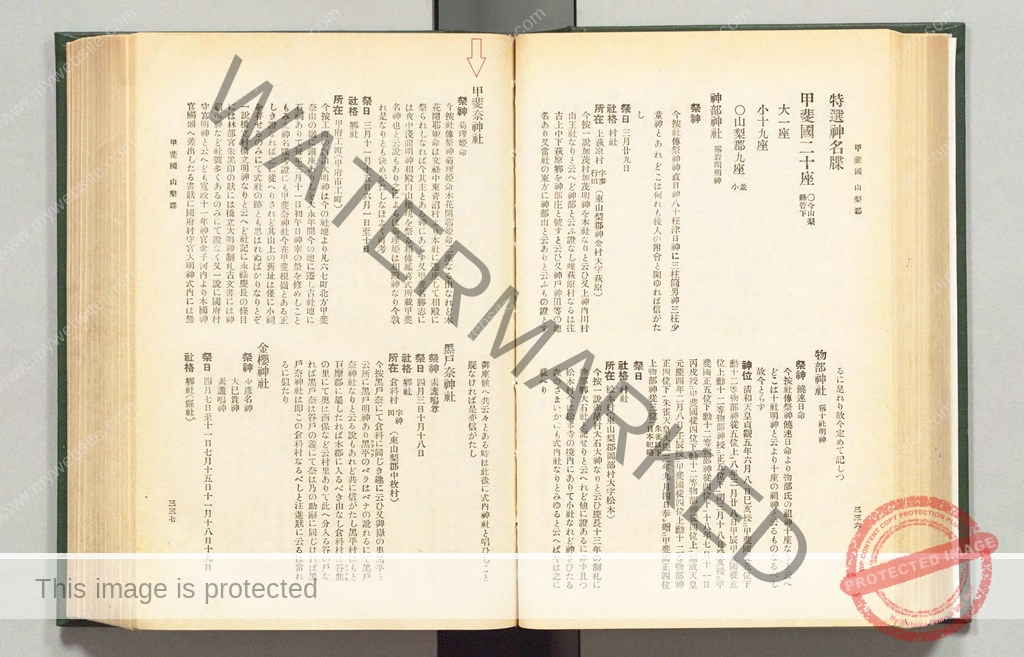

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 甲斐奈神社について 所在は゛甲府工町(甲府市工町)゛〈現 甲斐奈神社(甲府市中央)〉であるが 元の所在地は゛甲斐奈山の嶺に鎭座゛〈現 甲斐奈神社 元宮(甲府市愛宕町)〉であった

その他の説として

゛橋立村橋立明神なりと云へど゛〈現 甲斐奈神社(笛吹市一宮町)〉

゛一説に國府村 守宮明神と云ヘども゛〈現 甲斐奈神社〈守ノ宮〉(笛吹市春日居町国府)〉

があるが証拠がない と記しています

【抜粋意訳】

甲斐奈神社

祭神 菊理姫命

今按 社傳 祭神 菊理姫命 木花開耶姫命二座なる由なれど 木花開耶姫命は文祿中 束青沼村より本社に遷座して相殿に祭られしなれば 今其主とある神にあらず 又 甲斐名勝志には夜中 淺間明神 相殿 白山権現を祭る 相傳延喜式所載 甲斐名神也と云説もあり 之によらば菊理姫は相殿神なり今孰れ是なりとも決めがたしなほよく可考

祭日 三月十一月十五日 六月一日至十日

社格 郷社所在 甲府工町(甲府市工町)

今按 工町の白山大明神は今の社地より凡六七町北方 甲斐奈山の嶺に鎭座ありしを 大永年間 今の地に遷し 古社地に石祠ありて毎年三月十一日初午 日 神幸の祭を修めしこともみえ 神名牒考證にも甲斐奈神社 今在 甲斐根嶺とある 正しき證なれば之に從へり されど其山上の舊址は僅に小祠を存せるのみにて 式社の跡とも思はれぬばかりなりとぞ

一説 橋立村橋立明神なりと云へど 社記に永祿慶長の條目には林部宮朱黒印の狀には橋立大明神制札 古文書には神祖明神など社號多くあるのみにて證なく

又 一説に國府村 守宮明神と云ヘども 寛政十一年 神官金子河内より本國神官觸頭へ差出したる書狀に國府村 守宮大明神 式内には無御座候へ共云々とある時は 此後に式内神社と唱ひしこと疑なければ是亦信がたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

式内社 山梨岡神社について 所在は゛萬力筋鎭目村(東山梨郡岡部村)゛〈現 山梨岡神社(笛吹市春日居町鎮目)〉と記しています

【抜粋意訳】

山梨岡神社

祭神

祭日 三月十一日初午日

社格 郷社所在 萬力筋鎭目村(東山梨郡岡部村)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.