咋岡神社(くいおかじんじゃ)は 創祀年代は健治年間(1275~78)と云い 応仁年間(1467~69)永正年間(1504~21)に戦火で焼失し 天文三年(1534)8月に再建と伝え 古くは天神社と称した 明治26年(1893)咋岡神社と社名を改め 延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くひをかの かみのやしろ)の論社となっています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

咋岡神社(Kuioka Shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府京田辺市草内宮ノ後5

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》稲倉魂神(うかのみたまのかみ)

《配》菅原道眞公(すがわらのみちざねこう)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

咋岡(くいおか)神社

京田辺市草内宮ノ後五番地

創祀年代は健治年間(一二七五~七八)といわれ、応仁年間(一四六七~一四六九)、永正年間(一五〇四~一五二一)に戦火で焼失したが、天文三年(一五三四)八月に再建されたと伝える。古くは天神社と称したが、明治二十六年(一八九三)咋岡神社と社名を改めるとともに、それまでの主神菅原道真を配神とし、倉稲魂神を主神とした。

本殿は春日造(かすがづくり)、正面軒唐破風付、桧皮葺(ひわだぶき)で、蟇股(かえるまた)、木鼻(きばな)等に桃山風の華麗な彫刻をほどこしており、江戸中期頃の建立と思われる。

この神社地は、もと草路城といわれ、周囲に濠をめぐらし土塁(どるい)の跡が周囲の森林の中に残る。山城国一揆に草路城として登場する。昭和五十八年(一九八三)、京都府文化財環境保全地区に決定され、平成三年(一九九一)には、京都自然二〇〇選にも選ばれている。

京田辺市教育委員会

京田辺市文化財保護委員会現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『京都民俗志』に記される内容

拝殿に奉納されている絵馬(升と斗掻き棒)について記されています

【抜粋意訳】

『京都民俗志』習俗

八十八歳の桝奉献

▽洛外の農村では八十八歳になると氏神へ桝に「排かき」を添へ、板に打ち附け、端に日 (納める日は不定 )と姓名を記して献ずる風習がある。

繪馬堂へ納めるのが普通であるが、繪馬堂がなくば社の前面や側面へ打ち附ける。

〔今迄過眼した社ではどこにも由來の傳ってゐるところに行き當らなかったが 農民の考を察するに、米寿になれば米に関係の深い桝を選んで八十八年も生きて來た記念として氏神へ奉納するのであるらしい。〕

前述の宮詣に米を鳥居に投上げたり、農耕の所作を行ふ平城村の慶珍や又下津林の「おとう」に早稻中稻晚稻の豊凶を占ったりするをみても『米』は昔の農民に取っては一生忘れる事の出来ぬもので、耕作は彼等の生活の全部であつたのである。

桝を奉献してある實例を挙げやう。

(一)洛南井手、高倉神社。

折敷の上に八十八と墨書した『桝かき』を一對括り附けて納める。

(二)同棚倉村字綺田(かばた)、式内綺原座健伊那太比賣神社 (綺原(かばはら)明神とも云ふ。)

板の上へ折敷を置き、それへ右の手判を捺し、桝かき (中央に白紙を捲く)を附して上げる。

(三)同草内(くさち)村咋岡(くひおか)神社。

拜殿に桝を板に取附けたのが澤山上ってゐる。奉献の月が大抵二月となってゐる。

・・・略・・・

【原文参照】

井上頼寿 著『京都民俗志』,岡書院,昭和8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1442348

井上頼寿 著『京都民俗志』,岡書院,昭和8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1442348

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って左横 境内社〉若宮八幡宮《主》仁徳天皇

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って左側 境内社〉五社相殿

向って右から

・祈雨神社《主》天水分神

・八幡宮《主》応神天皇

・大神宮《主》天照皇大神

・春日神社《主》天児屋根命

・住吉神社《主》上筒男命,中筒男命,底筒男命

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿の絵馬〈多数の奉納絵馬(升と斗掻き棒)〉

〈米の量を計る時 枡(ます)に米などを入れて 斗かき棒(とかきぼう)で平らにしました〉

米寿になれば米に関係の深い桝を選んで八十八年も生きて來た記念として氏神へ奉納するのであるらしい

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・〈参道 境内社〉稲荷神社《主》宇賀御魂神

Please do not reproduce without prior permission.

・手水鉢〈天保九年(1838年)奉納〉

Please do not reproduce without prior permission.

・一の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

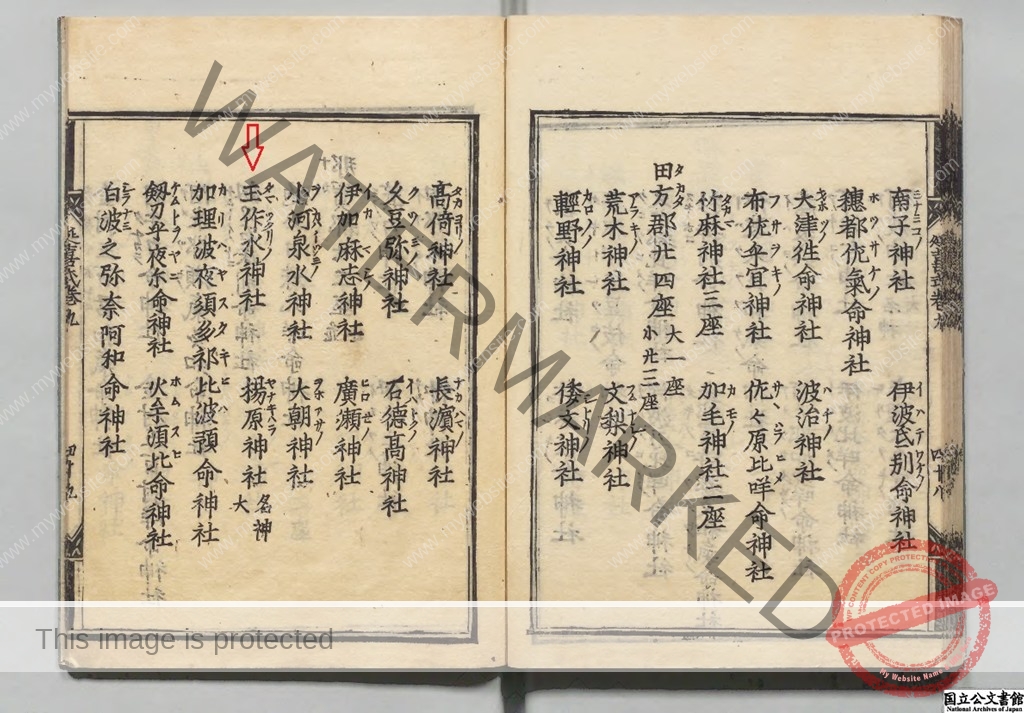

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)綴喜郡 14座(大3座・小11座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 咋岡神社(鍬靫)

[ふ り が な ](くひをかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kuhiwoka no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 山城國 綴喜郡 咋岡神社(鍬靫)(くひをかの かみのやしろ)

咋岡神社の鎮座地名「飯岡(いのおか)」は 「咋岡」が変化したものとも云われます

現在 式内社 咋岡神社の論社は 京田辺に飯岡東原と草内宮の後の2つの咋岡神社があります

一説に 元は木津川と普賢寺川の合流地点一宮が森にあったのが 木津川の氾濫で江戸時代中期(元禄年間)にこの二か所に分けて移されたと伝わります

・咋岡神社(京田辺市飯岡東原)

・咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)

同じ 咋岡神社の社名を持つ式内社の類社について

延喜式内社 丹後國 丹波郡 咋岡神社(くひをかの かみのやしろ)

・咋岡神社(京丹後市峰山町赤坂)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

近鉄京都線 興戸駅から東方向へ約1.3km 車での所要時間は5~6分程度

草内の田の中に 鎮守の杜があります

かつて「草路城」の敷地だったと云われ 境内の周囲は水路で囲まれています

京田辺市立草内小学校の東側に 北向きに社頭〈表参道〉があります

咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社頭の一の鳥居の扁額には 咋岡神社と刻字がされています

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 鳥居をくぐり 参道を歩みます

Please do not reproduce without prior permission.

北向きの表参道の突き当りには 右に〈境内社〉稲荷神社 左に似の鳥居が建ち 社殿の建つ境内地となっています

Please do not reproduce without prior permission.

二の鳥居をくぐり抜けて

割拝殿にすすみます

境内 社殿は西を向いています

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿には 〈多数の奉納絵馬(升と斗掻き棒)〉があります

〈米の量を計る時 枡(ます)に米などを入れて 斗かき棒(とかきぼう)で平らにしました〉

米寿になれば米に関係の深い桝を選んで八十八年も生きて來た記念として氏神へ奉納するのであるらしい

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿の通路を通り抜けると 拝殿となっています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 本殿 本殿の脇には境内社

若宮八幡宮と五社相殿(・祈雨神・八幡宮社・大神宮・春日神社・住吉神社)が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

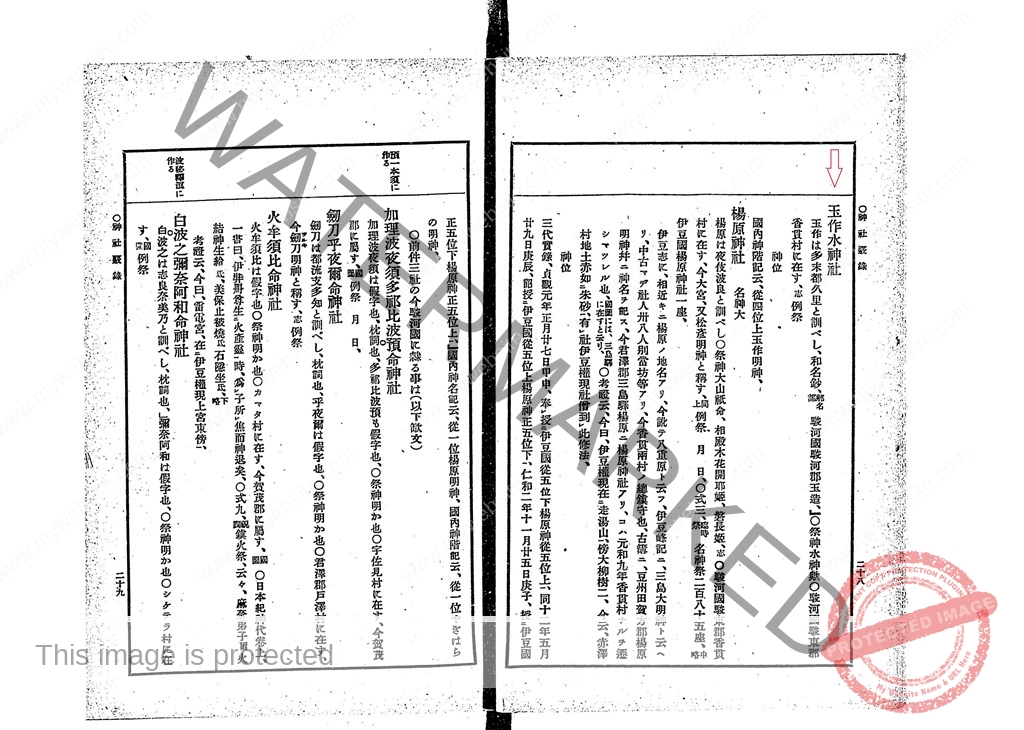

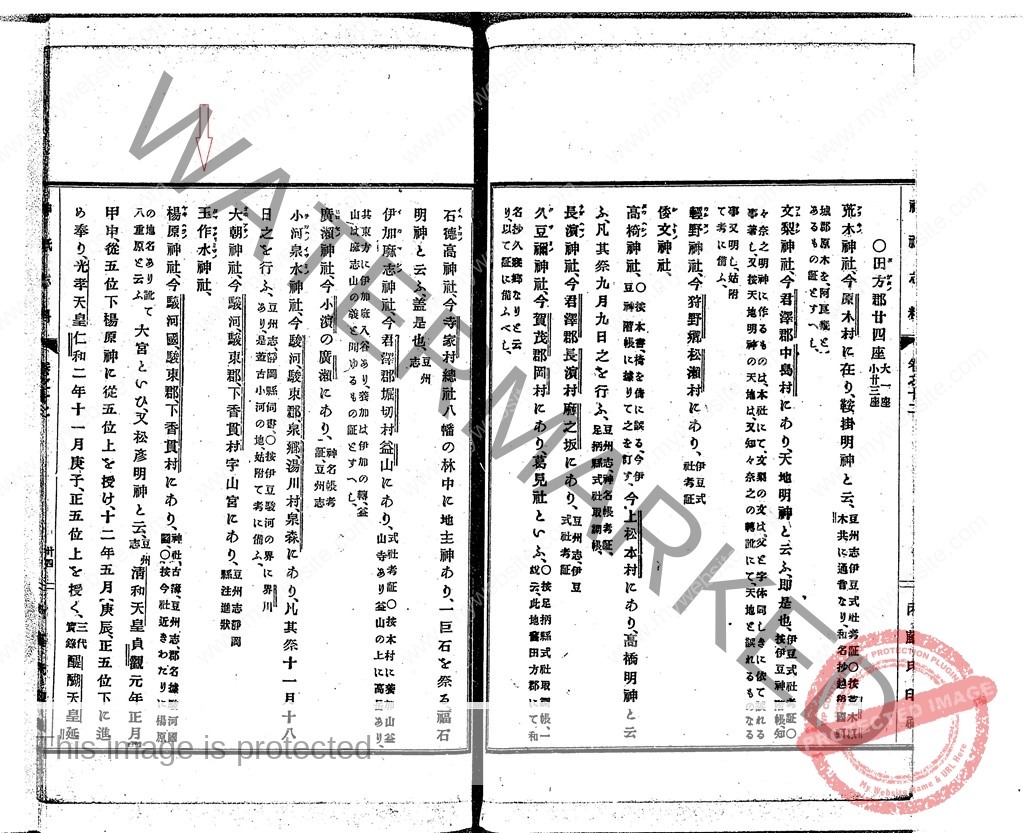

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 咋岡神社 鍬靭について 所在は゛草内村に在す、今天神と称す、゛〈現 咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)〉と記しています

【抜粋意訳】

咋岡神社 鍬靭

咋岡は久比哀加と訓べし

○祭神詳ならず

〇草内村に在す、今天神と称す、〔山城志〕

類聚國史、天長十年十月辛卯、勅、山城國綴喜郡區毘岳一處、為に圓提寺地、

○山城志云、在に草内村隣に于昨岡

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

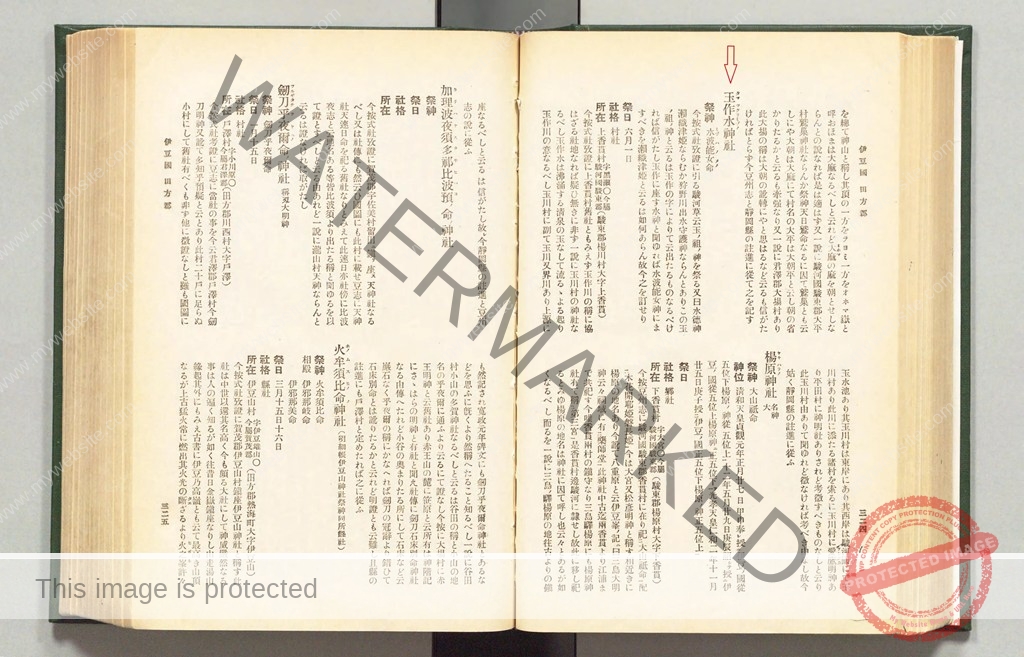

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 咋岡神社 鍬靭について 所在は゛今 玉川の西 飯岡村飯岡にあり゛〈現 咋岡神社(京田辺市飯岡東原)〉と記しています

別の説として゛咋岡の隣 草内村にありと云り゛〈現 咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)〉も挙げています

【抜粋意訳】

咋岡神社

今 玉川の西 飯岡村飯岡にあり、〔式社考微、京都府式社考証、神名帳考証、〕〔〇按 山城志、咋岡の隣 草内村にありと云り、されど咋岡と飯岡 盖同地名ときこゆ、〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭に鍬、靭各一口を奉らしむ〔延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第6,7巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815493

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 咋岡神社 鍬靭について 所在は゛飯岡村飯岡 (綴喜郡草内村大字飯岡)゛〈現 咋岡神社(京田辺市飯岡東原)〉と記しています

【抜粋意訳】

咋岡(クヒヲカノ)神社 鍬靭

祭神 宇賀魂神(ウカノミタマノカミ)

祭日 九月二十三日

社格 村社所在 飯岡村飯岡 (綴喜郡草内村大字飯岡)

今按 山城志在に草内邑 隣に干咋岡 今稱に天神 又 區比丘 在に飯岡邑ー名馬昨山 亦名 湯岡云々

萬葉集曰 春草(ハルクサ)馬昨(ウマクヒ)山自越来奈流(ヤマコエクナル)鴈使者(カリノツカヒハ)宿過奈利(ヤドスギヌナリ)とある咋岡 即是なるべし

式社考徴に 上古は今の飯岡 即 區比丘なり 飯岡と書るは 飯は食物故に 借りたるを土人等 字の儘に伊乃乎加(イノヲカ)と唱ふることとなれるより 咋岡は飯岡村の内なる一地の名と成はてたる也 因て飯岡邑にますを本社となすべしと云る説に從へり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

咋岡神社(京田辺市草内宮ノ後)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.