新潟県

-

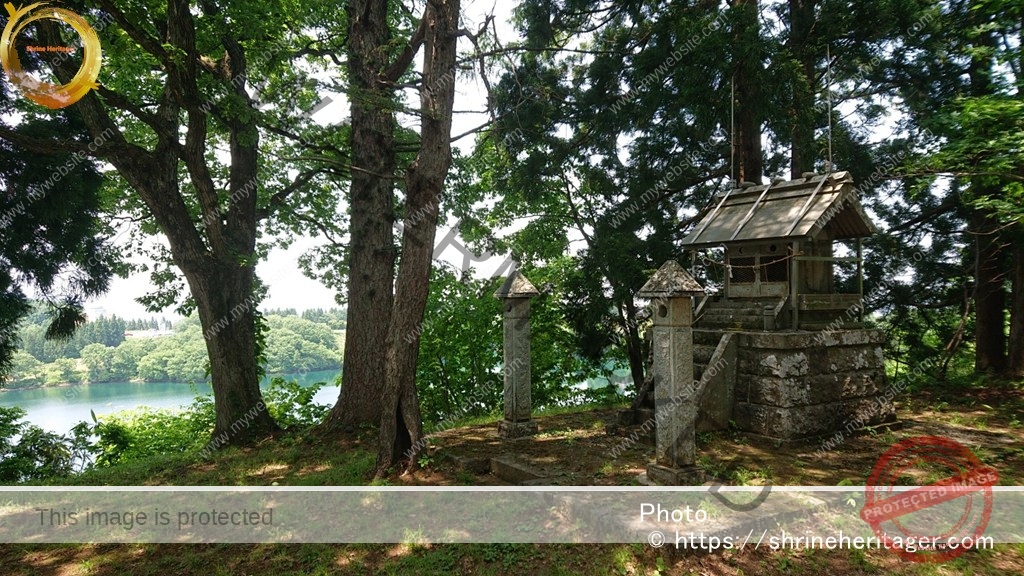

水尾神社(佐渡市河崎)〈『延喜式』阿都久志比古神社の旧鎮座地〉

水尾神社(みずをじんじゃ)は 創建は寬和二年(986)とも貞観十五年(873)とも云い 『佐渡實録』に「熱串彥神社を一に水尾神社とも云ふ 又 河崎に在りとも云ふと記せるに因れば 當社も同神の神迹也と思はる」とあり 延喜式内社 佐渡國 賀茂郡 阿都久志比古神社(あつくしひこの かみのやしろ)の古社地とする説があります

-

熱串彦神社(佐渡市長江)〈『延喜式』阿都久志比古神社〉

熱串彦神社(あつくしひこじんじゃ)は 社伝に「貞観年間(八五九~七七)貞観式成立時を以て本社の創立として云」とある由緒ある古社です 当時 佐渡は大和朝廷支配下の最北端の島でした 朝廷の官社として 延喜式内社 佐渡國 賀茂郡 阿都久志比古神社(あつくしひこの かみのやしろ)として祀られていたと云います

-

飯持神社(佐渡市飯持)〈『延喜式』飯持神社〉

飯持神社(いいもちじんじゃ)は 延喜式内社 佐渡國 雑太郡 飯持神社(いいもちの かみのやしろ)です 延宝年中(1673~1681)その時は小さき祠であった飯持神社に 橘三喜が社参したとあり「万民の みたまの水を うけ持の 神の社は かすかなれども」との和歌を奉納したとあります

-

三宮神社(佐渡市三宮)〈延喜式内社 越敷神社 創祀の地と伝〉

三宮神社(さんぐうじんじゃ)は 順徳上皇が内房右衛門佐局との間に在島中3人の皇子(第一皇女慶子 第二皇女忠子 第三皇子千歳宮)が誕生した この第三皇子を祀る事から「親王大明神⇒三宮大明神」と称した 明治以後に三宮神社と改称 延喜式内社 佐渡國 雑太郡 越敷神社(をしきの かみのやしろ)の創祀の地とも伝わります

-

越敷神社(佐渡市猿八)〈『延喜式』越敷神社〉

越敷神社(おしきじんじゃ)は 口碑には「初め 三宮の字荒屋に在りしを 慶安元年(1648)現地(猿八)に移祀すと云う」とあります 明治六年(1873)式内村社に列せられています 延喜式内社 佐渡國 雑太郡 越敷神社(をしきの かみのやしろ)とされます

-

大膳神社(佐渡市竹田)〈『延喜式』御食神社〉

大膳神社(おおぜんじんじゃ)は 正殿に御食津神 左殿に日野資朝卿 右殿に大膳坊賢榮を祀ります 勧請創始については諸説があり 一説には この正殿の御食津神が 延喜式内社 佐渡國 雑太郡 御食神社(みけの かみのやしろ)ではないかとする説もあり 式内論社となっています

-

御食神社(佐渡市宮川)〈『延喜式』御食神社〉

御食神社(みけつじんじゃ)は 天正年間(1573~92)兵火に罹り 旧記は焼亡 慶安年間(1648~51)洪水により社殿が流出し 創立年月・往古 勧請の地など不詳ですが 大膳寮所祭の神と申伝わり 延喜式内社 佐渡國 雑太郡 御食神社(みけの かみのやしろ)の論社となっています

-

大目神社(佐渡市吉岡)〈『延喜式』大目神社・佐渡國二之宮〉

大目神社(おおめじんじゃ)は 延喜式内社 佐渡國 羽茂郡 大目神社(おほめの かみのやしろ)で 佐渡國二之宮とされる由緒ある古社です 創建年代など不祥ですが 『佐渡志』に「徳治二年(1307)七月 吉岡地頭本間遠江守 この社を修理せし時の棟札は今も残れり」とあります

-

引田部神社(佐渡市金丸)〈『延喜式』引田部神社・佐渡國 三之宮〉

引田部神社(ひきたべじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 『國邑志稿』に「引田は阿倍臣同祖にて 大彦命之後也 大彦命は孝元帝の皇子にて 阿部臣等七姓之始祖也」とあり 引田氏の子孫が当国に住み祖神を祀ったものであろうとされる延喜式内社 佐渡國 雑太郡 引田部神社(ひきたへの かみのやしろ)です

-

大幡神社(佐渡市大倉)〈『三代實録』大庭神『延喜式』大幡神社〉

大幡神社(おおはたじんじゃ)は 『佐渡神社誌』に由緒として『元緑寺社帳』に貞觀三年(861)の創設とあり 一説には延喜元年(901)の創祀とも伝えています 『三代實録』に大庭神『延喜式』に佐渡國 賀茂郡 大幡神社(をほはたの かみのやしろ)です 往時は佐渡北部24ケ村の總鎭守で 明治には縣社に列しています

-

圓田神社(上越市名立区丸田)〈『延喜式』圓田神社〉

圓田神社(まるたじんじゃ)は 『神社明細帳』によると 天應元年(781)四月の創立 社殿は大同二年(807)飛騨の内匠の作と伝える 丸田を中心に名立谷に勢力をもつた有力氏族が奉斎したのであろうとされます 延喜式内社 越後國 頸城郡 圓田神社(まろた〈えんた〉の かみのやしろ)です

-

水島磯部神社〈青柳神社〉(上越市清里区青柳)〈『延喜式』水嶋礒部神社〉

青柳神社(あおやぎじんじゃ)は 『坊ケ池誌』に「神殿正面に「水嶋磯部神社(みずしまいそべのかみのやしろ)」の御霊代を その左脇に「弁財天神社」祭神の御霊代 その右脇に「諏訪神社」の祭神の御霊代を安置し奉った」とあり 坊ケ池の弁天島に祀られていた祠を 明治27年(1894)溜池改修工事により現在地に移して改称したものです

-

水嶋礒部神社(糸魚川市筒石)〈『延喜式』水嶋礒部神社〉

水嶋礒部神社(みずしまいそべじんじゃ)は 中古 諏訪大明神と称した 文化十一年(1814)「筒石村の磯邊近く岩礁の島の内に泉の湧出る所があり」とし吉田家の許可を得て現在の社号 延喜式内社 越後國 頸城郡 水嶋礒部神社(みつしまのいそへの かみのやしろ)の社号としましたが 式内社古跡とする証據は何もないとされます

-

水嶋磯部神社(上越市清里区梨平)〈『延喜式』水嶋礒部神社〉

水嶋磯部神社(みずしまいそべじんじゃ)は 数度の火災の爲 旧記等悉く燒失 口碑によれば 天智天皇10年12月 吉野より磯部臣(いそべのおみ)民部と称す人が来たり この地を水嶋の里と定め 先祖を祀り 白鷗2年辛未(671)社殿を創建と云う 延喜式内社 越後國 頸城郡 水嶋礒部神社(みつしまのいそへの かみのやしろ)です

-

御島石部神社(柏崎市西山町石地字二田添)〈『延喜式』桐原石部神社〉

御島石部神社(みしまいそべじんじゃ)は その昔 大己貴命が頚城郡居多より御船にて石地の浜に至り 岩の懸橋が海中より磯辺まで続き不思議に思われ船を寄せると 当地の荒神二田彦・石部彦の二神が出迎え卮(さかずき)に酒を盛り敬意を表したと云う 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)です

-

御嶋石部神社(柏崎市北条字清水尻)〈『延喜式』御嶋石部神社〉

御嶋石部神社(みしまいそべじんじゃ)は 石部公の祖 久斯比賀多命を祭神として祀ります 御祭神が天下を平治し 越後国に趣かれ 八石山の麓 石部平(現在の清水尻)に鎮座と伝わる 延喜式内社 越後國 三嶋郡 御嶋石部神社(みしまのいそへ かみのやしろ)の論社です 昭和40年(1965)現在地の丘陵地に遷座しています

-

桐原石部神社(長岡市寺泊下桐)〈『延喜式』桐原石部神社〉

桐原石部神社(きりはらいそべじんじゃ)は 祭神 天日方奇日方命が 神武天皇の御代 食国政申大夫として 勅命を奉じて越後に降り 此地に神去り給ふたと古記にあり その御廟と伝わる゛桐原石部神社御廟所゛も付近にあります 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)の論社です

-

桐原石部神社(長岡市上桐)〈『延喜式』桐原石部神社〉

桐原石部神社(きりはらいそべじんじゃ)は 創立年月日は不祥ですが 社殿は白雉年間(650~654)に造営 文明八年(1476)再建とある 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)の論社です 又 村内に往時を語る地名として叡慮出・油田・丹波田・身洗場・小鯛郷池谷 等の小字名がありました

-

二田物部神社(柏崎市西山町二田)〈『延喜式』物部神社〉

物部神社(もののべじんじゃ)は 祭神 二田天物部命は 天香山命に奉仕て 高志国(越国)に天降りしたと云う 二田を献上する者がおり その地に居を定め その里を「二田」と称したと伝え 命は薨(こう)じて 二田の土生田(はにゅうだ)の高陵に葬られたと云う 延喜式内社 越後國 三嶋郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)です

-

物部神社(佐渡市小倉)〈『續日本紀』物部天神・『延喜式』物部神社〉

物部神社(もののべじんじゃ)は 穂積朝臣老(ほづみのあそみおゆ)が養老二年(722)佐渡配流の謫居二十年の間 小祠に物部氏の祖神゛宇麻志麻治命゛を祀り 祈り続けたと云う 『續日本紀』〈延暦10年(791)物部天神 従五位下〉と神位の奉叙が記されている 延喜式内社 佐渡國 雑太郡 物部神社(もののべのかみのやしろ)です