実践和學 Cultural Japan heritage

麻氣神社(まきじんじゃ)は 創建不祥とされるが 一説として荒樫神社の伝があり「大男迹王(継体天皇)二歳にして 御生母(振媛命)と是の国に御鳳來の時 先づ麻和介命(振媛の兄)の家に御着留ありと云 此の如き御親戚の因なみに依り祭りしものなり」とあります 延喜式内社 越前國 丹生郡 麻氣神社(まけの かみのやしろ)の論社です

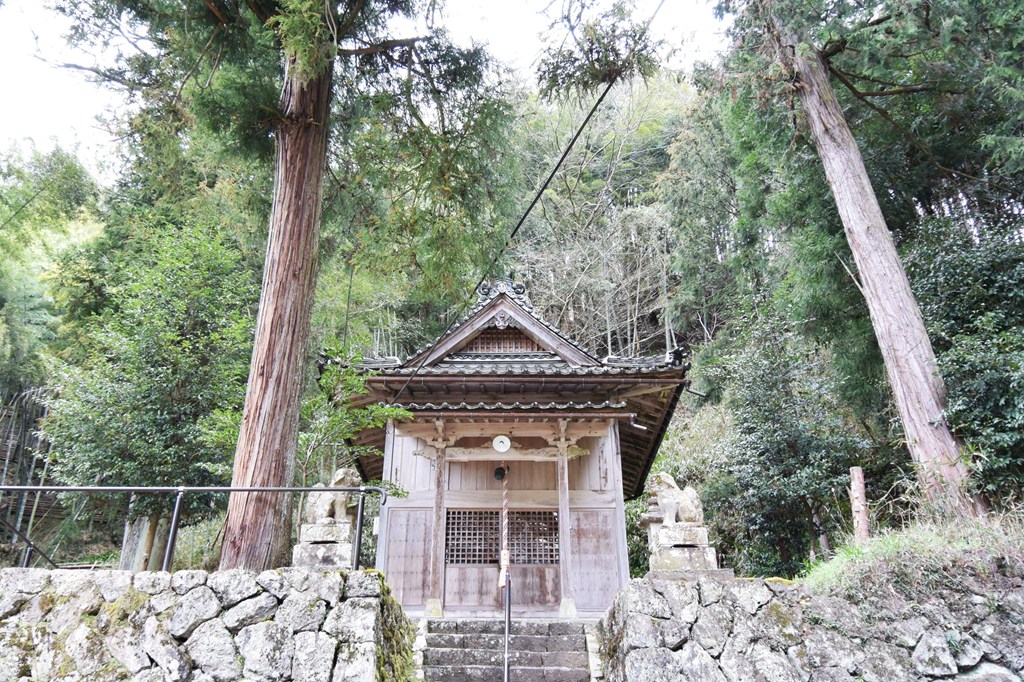

荒神神社(こうじんじんじゃ)は 明治維新の際 国分寺境内から遷った神社です 延喜式内社 但馬國 氣多郡 賣布神社(ひめふの かみのやしろ)は 往古は禰布ヶ森に鎭座 洪水で社殿が流出 中世に天神山中腹〈この地〉に遷宮 文久二年(1862)賣布神社跡地に遷座後 令和元年(2019)中世の鎮座地〈荒神神社に合祀〉遷座しました

加茂廼神社(かものじんじゃ)は 口碑によれば 往昔は式内の大社で社領八十石を有し 近郷の総社であったと云う 延喜式内社 越前國 丹生郡 雷神社(いかつち かみのやしろ)の論社とする説があります 社伝に 多田満仲(藤原藤房卿)は 天徳元年(957)社殿を改築し金銭穀類を寄進 祭典には甲冑を着し参詣したと伝えます

賀茂神社(かもじんじゃ)は 養老元年(717)京都賀茂両宮の御神霊を奉斎して賀茂下上大明神(かもしもかみだいみょうじん)と尊称された古社 神職は養老元年 神社創建より代々奉仕し現宮司で45代を数えています 延喜式内社 越前國 丹生郡 雷神社(いかつち かみのやしろ)の論社です

雷神社(越前市広瀬町)〈『三代實錄』廣湍雄推神『延喜式』雷神社〉

雷神社(いかずちじんじゃ)は 社伝に廣瀬開闢の産神 往昔 八幡山の嶺に鎭座と伝える 延喜式内社 越前國 丹生郡 雷神社(いかつち かみのやしろ)です 文化三年(1806)出火し古記等焼失 明治七年(1874)現社地に再建遷座 現地は元々『三代實錄』廣湍雄推神の境内で 貞観三年(861)雷神社の御領所となり遥拝所があった

八坂神社&雨夜神社〈『延喜式』 雨夜神社〉(丹生郡越前町天王)

八坂神社(やさかじんじゃ)は 社伝に 約1800年前 神功皇后が三韓出兵の帰途に天下安寧を祈願し 蛇谷山に祇園牛頭天王を祀ったのが当社のはじまりと云う 又 明治43年(1910)雨夜神社(朝日村天屋)〈延喜式内社 越前國 丹生郡 雨夜神社(あまよの かみのやしろ)の論社〉を八坂神社の境内に移転しています

岡太神社(越前市岡本町)〈『續日本紀』雨夜神『延喜式』雨夜神社〉

岡太神社(おかふとじんじゃ)は 延喜式内社 越前國 丹生郡 雨夜神社(あまよの かみのやしろ)の論社です 式内社 雨夜神社は 当初は岡本山山頂にあったとされ 岡太神社と称していたとの事 現在も山頂の祠に゛雨夜神社 岡本山上宮 祭神水波乃売命゛と刻字されています 岡本山の麓にあった白山神社に遷座したと伝わります

大虫神社(越前市大虫町)〈『延喜式』大虫神社 名神大・雨夜神社・小虫神社・雷神社〉

大虫神社(おおむしじんじゃ)は 崇神天皇7年(BC91)丹生岳の峯(現 鬼ヶ嶽山頂)に鎮座 垂仁天皇26年(BC4)現在地に遷座 延喜式内社 越前國 丹生郡 大虫神社〔名神大〕(おほむしの かみのやしろ)です 相殿には三つの式内社〔・雨夜(あまよ)・小虫(をむし)・雷(いかつち)神社〕が天正11年(1583)合祀された

加佐登神社(かさどじんじゃ)は 日本武尊の御陵とされる白鳥塚古墳の傍に尊が死の間際まで持っておられた笠と杖を御神体としてお祭りしたのが始まりで「御笠殿社」と呼ばれていました 明治41年(1908)高宮内の17神社を合祀した中に延喜式内社 伊勢國 鈴鹿郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)も含まれています

博西神社(葛城市寺口)〈『延喜式』 葛木倭文坐天羽雷命神社(大月次新嘗)〉

博西神社(はかにしじんじゃ)は 旧鎮座地は倭文氏の祖神を祀る「棚機の森(たなばたのもり)」と伝わり 往古より葛木倭文坐天羽雷神社と称し 波加仁志明神と唱えた 延喜式内社 大和國 葛下郡 葛木倭文坐天羽雷命神社(大 月次 新嘗)(かつらきの しとりにゐます あめのはづちのみことの かみのやしろ)とされます